«La polémica sobre la fíbula de Preneste es un buen ejemplo de cómo los argumentos científicos se mezclan con facilidad con el prestigio y la auctoritas de las personas que se imponen en el debate, como Margherita Guarducci, pese a que en su discurso resulta difícil separar los intereses y las rencillas personales de los razonamientos científicos.» (MARÍA LIMÓN BELÉN – CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2015)

| Fig. 1. La fíbula de Preneste S. VII a. C. |

En este post sobre la a inscripción en latín arcaico más antigua (conocida!), intentaré evaluar y explicar algunos elementos del artículo de DANIELA FERRO y EDILBERTO FORMIGLI (2014) Risultati delle recenti indagini archeometriche sulla Fibula dí Maníos para entender sus argumentos de autenticidad.

Este caso tiene también sus paralelos en Iruña Veleia. Una parte relevante de la supuesta demostración de falsedad por parte de la epigrafista MARGHARITA GUARDUCCI (1980-1984) está basado en lo que podríamos llamar cínicamente el cotilleo, y también en la grafología. Esta epigrafista y arqueólogo acuso directamente al que presentó la fibula como falseador basado en la correspondencia grafológica entre algunos notas de Helbig, y sus amistades un tanto oscuros según ella. Guarducci (1984; en LIMÓN et al. 2015) afirma:

«asserire con certezza che è stata la mano dello Helbig a tracciare la scritta della Fibula Prenestina» (1984, p. 129).

|

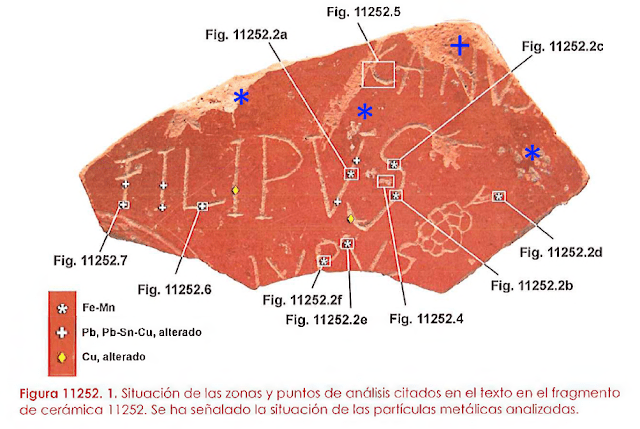

| Fig. 2. Texto inversado, originalmente en espejo |

Yo pienso que la historia de la fibula prenestina, el ‘itinerario de Barro’ (ver El Itinerario de barro: epigrafía versus ciencía, El Itinerario de barro: conclusiones y lecciones, El «Itinerario de Barro». Cuestiones de autenticidad y lectura), el ‘Osuario de Santiago’ (El juicio del siglo de una supuesta falsificación epigráfica) nos enseñan algunas líneas comunes:

– Debido a numerosas manipulaciones después del grabado (miles de años después en el caso de auténticos), la evaluación de la autenticidad es en muchos casos complejo (esto no es el caso para el ‘itinerario de Barro’ donde parece ser suficiente hacer una datación por termoluminiscencia).

– Sin estudiar profundamente la historia de las intervenciones en los grabados se llega a conclusiones equivocadas.

– Un largo y detallado debate es necesario para llegar a conclusiones contrastadas. En este sentido son ejemplos de como la ciencia funciona. Muchas afirmaciones tajantes resultan al final ser contrariadas por estudios posteriores.

– Las opiniones rápidas de ‘autoridades’ contaminan el debate científico. Las pasiones, ideologías, prejuicios, preferencias también contaminan la investigación.

– Se debe investigar los casos de supuestos ‘epigráficos’ de manera multidisciplinar. La ciencia ‘sensu strictu’ de la epigrafía no es capaz de dirimir entre lo autentico y lo falso en los casos citados. Se puede intuir que muchos supuestos epigráficos falsos en realidad son tachados así de manera temeraria.

La historia de la inscripción «MANIOS: MED: FHE:FHAKED: NUMASIOI» (Manios me hizo para Numasio; Limón et al. 2015) es bastante conocida y aquí solo me quiero centrar en algunos aspectos de las evidencias quizás no mencionados en otros lugares. Si alguién quiere saber algo sobre la historia en general podemos recomendar el artículo de El País del 10/6/2012: Una hebilla de oro… y de polémica, si alguien quiere estudiar como los expertos de TA tratan el tema: Una investigación científica afirma que la fíbula de Preneste y su inscripción son auténticas (y páginas siguientes). Un artículo de un revista epigráfica reciente que me parece relevante es ‘SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LA FÍBULA DE PRENESTE. LAS EVIDENCIAS DEL TEXTO Y SU CONFIRMACIÓN CIENTÍFICA’ (2015) de las latinistas MARÍA LIMÓN BELÉN y CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ de la universidad de Sevilla.

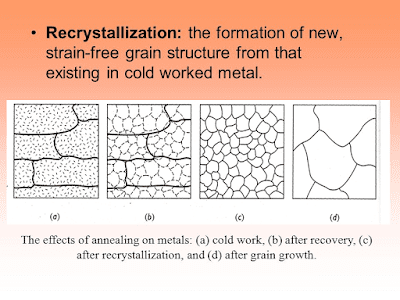

Recientemente se han publicando los resultados de una mesa redonda que tuvo lugar en 2012 en la que participaron expertos de todos los especialismos implicados, y donde la gran noticia fue la presentación de un estudio detallado por parte de Daniela Ferro y Edilberto Formigli donde parecen demostrar que la deformación generado por la inscripción ha sufrido recristalización. Visto que esta recristalización es un proceso muy lento, la conclusión lógica es que la inscripción es muy antigua.

Historia

– 1887. El arqueólogo alemán Wolfgang Helbig presenta oficialmente la Fíbula prenestina. No se aclara el origen de manera satisfactoria, quizás porque fuese robado durante su excavación.

– 1900. La hebilla pasa al Museo Nacional Prehistórico Etnográfico del Colegio Romano y es incluida en la colección de la Tumba Bernardini, un sepulcro de la edad orientalizante (siglos VIII-VII a. C.) descubierta en Palestrina, cerca de Roma, en el 1876. A falta de explicaciones por parte de Helbig y su amigo Martinelli, empiezan a surgir sospechas sobre su falsedad.

– 1919. El broche no es citado en la primera publicación sobre la tumba por diversas dudas sobre su pertenencia a esa colección funeraria.

– 1979-1984. La arqueóloga y epigrafista Margarita Guarducci asegura en una famosa clase magistral que el broche y la inscripción son falsos. Oros expertos aportan estudios microscopicos que supuestamente demuestran que la fibula no corresponde a las técnicas de la antiguëdad. Profesor Edilberto Formigli especialista en metalurgia de oro etrusca estudia superficialmente el objeto y ve razones para pensar en una falsificación (corrosión con aqua regiae, abrasión reciente), el mundo de latinistas se queda dividida:

– M. GUARDUCCI, La cossidetta fíbula prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell’Ottocento, «Atti della Academia Nazionale dei Lincei», Serie VIII, Volume XXIV, fascicolo 4, 1980, pp. 412-557.

– M. GUARDUCCI, La cosiddeta fi bula prenestina. Elementi nuovi, «Atti della Academia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e fi lologiche», Serie VIII – Volume XXVIII, fascicolo 2 (1984), pp. 127-175.

–1992. profesor Edilberto Formigli demuestra que la fibula – el soporte – es autentico por la tecnología utilizada y por la presencia de inclusiones de osmio-iridio (estos se hubiesen fundido en caso de una refundición de oro antiguo). Se muestra escéptico sobre la posibilidad de una metodología para evaluar la autenticidad:

E. FORMIGLI, Indagini archeometrice sull’autenticità della fibula Prenestina, «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Roemische Abteilung» 99(1992), pp. 329-343.

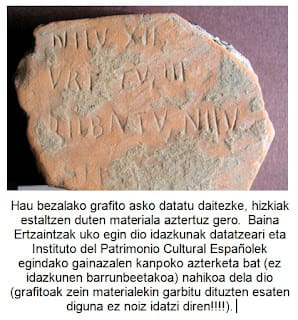

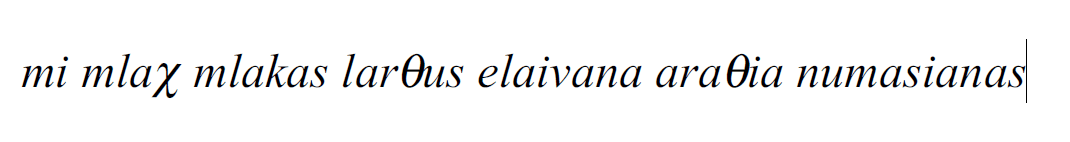

–2009. En un recipiente de origen etrusco de una colección privada y sin conocimientos de su origen se lee el genticillo ‘numasianas’:

Massimo Poetto e Giulio Facchetti, L’aryballos di Araθ Numasiana, “Oebalus, studi sulla Campania nell’antichità”,Vol. IV, 2009, p. 370.

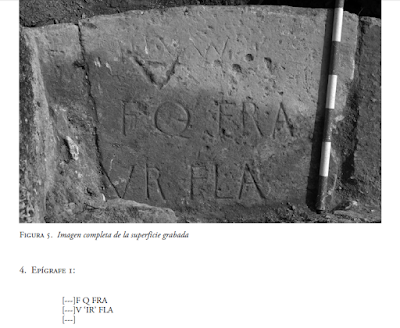

|

| Fig. 3. Poetto et al. 2009: mención de ‘numasianas’ |

–2011. Edilberto Formigli y la química Daniela Ferro afirman la presencia de zonas recristalizadas en los surcos y sus deformaciónes, de lo cual concluyen que también la inscripción es auténtica.

–2014. Se aportan más pruebas de la autenticidad del soporte, y se muestran imágenes de cristalizaciones relacionados con los surcos en su publicación.

Ferro, E. Formigli. Risultati delle recenti indagini archeometriche sulla Fibula di Manios.

Bullettino di Paletnologia Italiana: La Fibula Prenestina Vol. 99, p. 43-72.

Evidencias físicas

A continuación nos centramos en el artículo de FERRO y FORMIGLI (2014). Primero habrá que reconocer que ambos son autores de varias artículos, y hasta libros, sobre orfebrería etrusca con publicaciones en p. ej. ArcheoSciences, revista francesa de arqueometría. En este sentido es difícil de entender que publican su estudio en italiano – lo que complica el entendimiento de lo expuesto de un tema de interés mundial, pero también a mi entender de una manera un tanto críptica. Me parece que no se han esmerado en explicar a los investigadores lingüistas y epigrafistas en que consiste exactamente su prueba de la autenticidad, y mi ambición en este post es intentar explicar el aspecto de la autenticidad de los grabados más claramente.

El artículo trata diferentes aspectos fundamentales de la fibula como alguna reparación antigua, el tratamiento con ácidos y abrasivos (no para crear una pátina sino para quitarla…), la sustancia orgánica que fue tomada por una cera para generar una pátina de envejecimiento falsa (en realidad una pasta para colocar piezas durante su fotografía), detalles tecnológicos, entro otros sobre la herramienta de grabación etc.

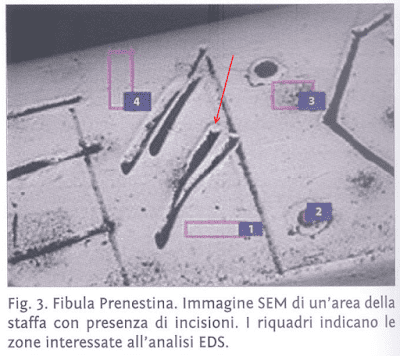

La herramienta de estudio es un microscopio electrónico de barrido (SEM) con un modulo analítico con rayos X (parecido a lo que utilizó Navarro y Madariaga en su estudio). No es una tecnología muy novedosa, más bien el equipo estandar para estudiar con detalle minerales, objetos, organismos, tejidos, metales etc., la herramienta para desenmascarar falsificaciones. Los autores sacan provecho al aparato en todos sus modos para visualizar lo que les parece relevante.

|

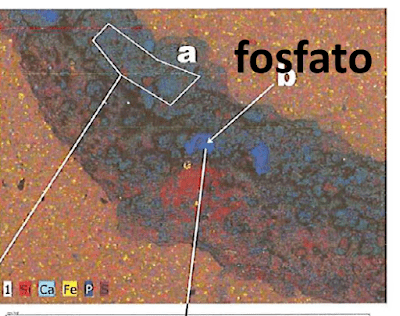

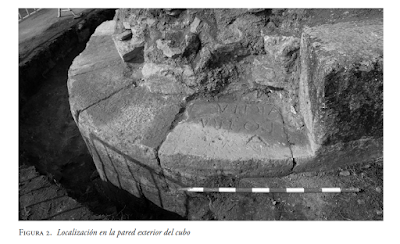

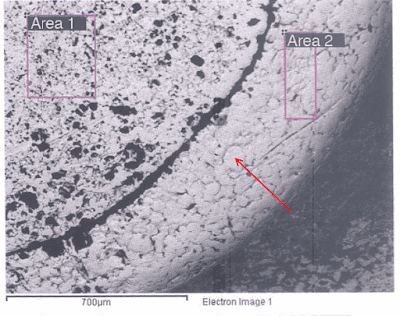

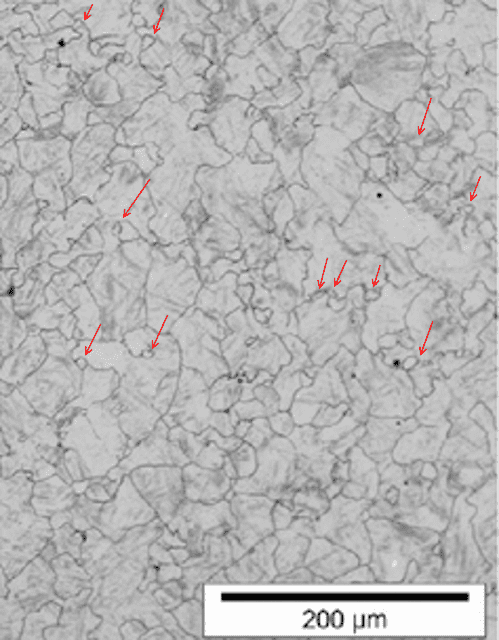

| Fig. 4. Estructura redonda de la fibula de oro. La flecha indica uno de muchos granos/cristales de oro que son visibles en la superficie. (Fuente FERRO y FORMIGLI (2014)) |

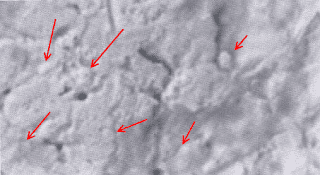

Uno de los aspectos que les interesa es la mineralogía del oro mismo. Muchos materiales que nos rodean consisten de cristales. Es decir, si miramos con un microscopio observamos un especie de granos que comparten uno con otro paredes. En una superficie plana parecen células. Cada cristal dentro de sus paredes es una estructura ordenada, es decir sus átomos se encuentran en una estructura ordenada. Los cristales son claramente observables en caso de macrocristales p.ej. un cristal de cuarzo.

Todos los metales consisten de cristales de un par de milésimas de milímetros (ver Fig. 4 en el caso de oro), y muchos de los tratamientos de metales consiste en modificar su forma, tamaño etc. para dar calidades deseadas a por ejemplo el acero. La rama de la ciencia que se dedica a su estudio es la metalografía, muy bien conocida por su enorme importancia económica.

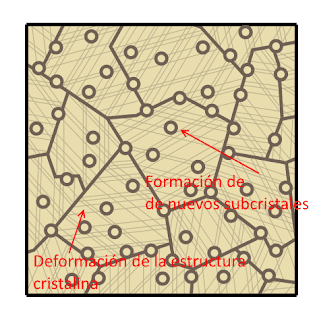

Cuando se someten metales a deformaciones, los granos/cristales se deforman porque los metales son en muchas ocasiones maleables. Pero durante la deformación de los cristales – que son estructuras muy ordenadas – se introducen errores en la estructura, y esto no le gusta a los cristales (ver Fig. 5). El cristal intentará recuperar su orden, y esto provoca en casos de muchos errores que el cristal empieza dentro de si mismo formar zonas de recristalización que a medida que avanzan formarán nuevos cristales dentro del cristal original para solucionar su ‘estrés’ (Ver figura. 6). Un paso siguiente es que estos nuevos cristales crecen de nuevo y han ‘reparado’ los daños de la deformación (ver Fig. 7).

|

| Fig. 7. Los cristales de un metal (niobio) deformado con recristalización. Las flechas indican algunas de las pequeñas cristales que se están formando.( http://www.slideshare.net/puranga/msampt-09) |

Este proceso de recristalización es a temperaturas ambientales extremadamente lento, pero van muy rápido a temperaturas más elevadas. Los tratamientos térmicos después de deformación de una pieza de metal son el pan de cada día en las fábricas, pero a temperaturas bajas dura siglos y miles de años.

En el caso de realizar grabados sobre oro, también se aplica una deformación local del metal, y los mismos procesos de ‘recuperación’ toman parte. Por esta razón los autores han estudiado el grado de recuperación de los cristales de oro implicados en la deformación dentro y alrededor de los surcos para de alguna manera medir el tiempo desde su deformación.

La figura 8 muestra la ilustración que los autores aportan para demostrar la presencia de recristalización en uno de surcos. He identificado algunos de los pequeños cristales que saltan a la vista, pero me parece como material gráfico un poco pobre, Si los autores efectivamente han demostrado esta recristalización en algunos surcos tenemos que aceptar que la autenticidad está demostrada. Los autores parecen indicar que puede haber algunos surcos retocados después de su limpieza al final del siglo XIX principios del XX…

La prueba debe ser evaluado por otros expertos en metalografía. No sé si otros expertos se han pronunciado. No he podido encontrar nada al respecto.

Tampoco sé si con este estudio la última palabra sobre la autenticidad está dicho. De todas formas me parece que las dudas por la parte de las evidencias físicas que apuntaban a una manipulación reciente se han aclarado: el soporte es indudablemente antigua, los ataques con ácidos corrosivos no sirvan para crear pátinas falsas, y los abrasivos tampoco, la cera es en realidad el resto de un especie de pasta para fijar el objeto para su fotografía.

Para saber más

María LIMÓN BELÉN, Concepción FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Sobre la autenticidad de la Fíbula de Preneste. Las evidencias del texto y su confirmación científica

EPIGRAPHICA Vol. LXXVII 2015

Reseña del primer artículo de Guarducci:

Vol. 78, No. 1 (Oct. – Nov., 1982), pp. 64-70

Who Made the Praeneste Fibula? (2009)

the Archaeological Institute of America

archive.archaeology.org/online/features/hoaxes/praeneste_fibula.html

(He añadido este vínculo como ejemplo de que superficial y alejado de la objetividad son las publicaciones de la revista Archaeology. El autor parece además muy poco informado, porque no sabe que ‘el soporte’ es autentico según los estudios de Formigli 1992. El artículo forma parte de una serie sobre falsificaciones: Hoaxes, Fakes, and Strange Sites.)

Daniele F. Maras

Scientists declare the Fibula Praenestina and its inscription to be genuine “beyond any reasonable doubt”

Etruscan News, Winter 2012

PS.

Completo este post con un comentario de TA de Guillermo Caso de los Cobos en su post sobre la fibula, donde deja la palabra a la Dra. Daniela Ferro. La traducción también es suya (agradecido por el trabajo)

- Comentario por Guillermo Caso de los Cobos el junio 16, 2011 a las 3:14am

-

Tal como me sospechaba la presentación de los resultados del estudio llevado a cabo sobre la fíbula de Preneste ya había tenido lugar el pasado 6 de junio, y la que se anunciaba para el día 11 del mismo mes era un mero error de la página de información del CNR, puesto que no ha habido más información al respecto.

Ante ello, y dado que no se había ofrecido al menos un resumen de este trabajo de investigación en la web del CNR, me decidí enviarle un e-mail a la Dra. Daniela Ferro (dirección que proporciona la aludida web) solicitándole que me enviara algún documento-resumen de dicho trabajo, si es que lo tenían disponible y era posible.

La Dra. Daniela Ferro me ha contestado muy amablemente, diciéndome que los resultados del estudio científico se acabarán publicando, si bien están a la espera de obtener los fondos necesarios para ello.

Como compensación me ha enviado un escrito en el cual resume sustancialmente el trabajo que han llevado a cabo. Y puesto que me ha dado permiso para ello, paso a exponerlo para conocimiento de todos con su consiguiente traducción (de la que espero indulgencia si se aprecia que es mejorable, que seguro que sí) por si alguien lo encuentra así más cómodo:

In generale, lo studio di un gioiello antico, impone la scelta di utilizzare metodi analitici non distruttivi e non invasivi, per questo la microscopia a scansione elettronica (SEM) accoppiata alla microsonda elettronica per raggi X a dispersione di energia (EDS), è quello che permette osservazioni ad alta risoluzione della superficie e contemporaneamente ottenere valori della composizione chimica in elementi, senza alcuna alterazione del reperto.

In particolare, la fibula è stata studiata con la strumentazione LEO1450VP-INCA300 che presenta il vantaggio di avere una camera porta campioni di dimensioni tali da permettere un’ampia movimentazione del campione, potendo così indagare ogni minima parte dell’oggetto.

Questo ha consentito di andare oltre le precedenti osservazioni del Formigli , che utilizzò una strumentazione con camera piccola, e nello stesso tempo di confrontare i suoi dati con quelli attuali dal momento che le strumentazioni utilizzate si basano sullo stesso principio.

All’apparecchio analitico SEM, è stato inoltre aggiunta una sorgente di raggi X in modo da ottenere anche misure di composizione in elementp attraverso la fluorescenza X così da ottenere dati analitici confrontabili, su una stessa micro-area del reperto.

Il gioiello è l’unico tra i reperti antichi che contiene tutto il sapere pratico e scientifico dell’artigiano il quale deve ogni volta creare un’opera unica. Basandosi su procedure più o meno attestate nell’epoca e nell’area geografica dove opera, il gioielliere antico apporta delle innovazioni stilistiche e tecnologiche che via via si attestano , ed il loro riconoscimento insieme ad elementi storico artistici ne permettono la contestualizzazione.

L’altro aspetto rilevante è che il metallo , qualunque esso sia, mantiene sia le informazioni delle operazioni che hanno permesso la sua trasformazione in opera d’arte , sia dell’azione del tempo. Il riconoscimento di tali trasformazioni fornisce elementi utili alla definizione della sua antichità.

Non è stato quindi un unico elemento a fornire le prove di autenticità del reperto, ma un’insieme di indicazioni che vanno dall’osservare un modo di operare consono con l’oreficerie etrusca del periodo, come l’uso di leghe auree a diverso contenuto di argento per realizzare i componenti della fibula secondo la funzione d’uso a cui erano destinati, o lo strumento utilizzato per eseguire l’iscrizione, fino ai cambiamenti della microstruttura del metallo nel tempo.

Tutti i risultati ottenuti vanno nella direzione dell’autenticità della fibula sia del corpo che della scrittura.

Si tratta quindi di un lavoro di alta oreficeria, preparato in modo da presentare una lamina di composizione ad alto contenuto d’oro , e quindi particolarmente duttile, per consentire un’incisione eseguita con una punta a stilo usata per trascinamento. Anche la parte sovrapposta dell’iscrizione è stata realizzata nello stesso modo, avvalorando l’ipotesi di una correzione effettuata con lo stesso utensile pressando però maggiormente sul tratto.

Sono state anche individuate parti con restauri operati nell’800 come l’uso di amalgama d’oro per rinforzare la parte mobile dell’ardiglione , mentre un foglia d’oro è stata utilizzata in per nascondere una piccola frattura. Il modo di operare nell’oreficeria etrusca è ora attestata grazie ai tanti studi specialistici pubblicati nella letteratura internazionale, ma trenta anni fa gli studi non erano ancora molto avanzati sia per la scarsa disponibilità dei musei a far analizzare le opere, sia per l’inadeguatezza delle apparecchiature scientifiche a tali studi.

E’ improbabile che un falsario possa aver riprodotto tali minimi dettagli tecnici senza una conoscenza delle procedure dell’oreficeria che, tra l’altro non avrebbero potuto essere rilevate con le strumentazione dell’epoca.

Ci sono invece tracce di pulitura alquanto maldestre, come l’uso di una miscela

acida, probabilmente per pulire la parte scritta e successivamente l’uso di una sostanza abrasiva per riparare ai danni dell’intervento con acidi, operazioni sicuramente non operate in antico .Purtroppo per l’oro non sono stati ancora trovati metodi di datazione, quindi tutti gli studi si basano sull’uso di una certa composizione di lega aurea o di un materiale saldante o su una specifica procedura in un certo contesto storico geografico. Inoltre oggi siamo in grado di collocare particolari elementi compositivi e la tecnica per realizzarli, quali per esempio la granulazione e la filigrana, che hanno origine nei paesi orientali prima del 2000aC, ma che raggiungono un alto grado tecnico solo con gli Etruschi.

Oggi ci si basa essenzialmente su quella che Formigli definisce “ la datazione tecnologica” come dimostrato nello studio della fibula. Quindi potrei dire che sono tanti gli elementi diagnostici quali prove di autenticità, riportati nello studio attuale che, almeno di innovazioni strumentali imprevedibili oggi, non dovrebbero esserci dubbi sulla loro validità.

Dr.ssa DANIELA FERRO

Primo ricercatore CNR- Istituto per lo studio dei materiali nano strutturati.

Docente a contratto nel Corso di Scienze applicate ai Beni Culturali. Università di Roma Sapienza.TRADUCCIÓN:

En general, el estudio de una joya antigua impone la elección de utilizar métodos analíticos no destructivos y no invasivos, por lo que la microscopía electrónica de barrido [microscopia a scancione elettronica (SEM)], acoplada a la microsonda electrónica de rayos X con dispersión de energia [microsonda elettronica per raggi X a dispersione di energia (EDS)], permite observaciones de alta resolución de la superficie y a la vez obtener los valores de la composición química de los elementos sin ningún tipo de alteración del objeto.

En particular, la fíbula se estudió con la instrumentación LEO1450VP-INCA300, que presenta la ventaja de tener una cámara de muestras de dimensiones tales como para permitir un amplio manejo de la muestra, pudiéndose explorar todas las partes diminutas del objeto.

Esto ha favorecido ir más allá de las observaciones anteriores de Formigli, el cual había utilizado una instrumentación con una cámara pequeña, y al mismo tiempo confrontar sus datos con los actuales del momento, puesto que los instrumentos utilizados se basan en el mismo principio.

Al aparato de análisis SEM se le añadió también la fuente de rayos X, a fin de obtener, asimismo, las medidas que componen los elementos a través de la fluorescencia de rayos X, proporcionando datos de análisis comparables en una misma micro-área del objeto.

La joya es única entre los restos antiguos, la cual contiene todo el saber práctico y científico del artesano que debe crear una obra única de cada vez. Basándose en su proceder, más o menos atestiguado en la época y en la zona geográfica donde opera, el joyero de la antigüedad aporta las innovaciones estilísticas y tecnológicas que poco a poco se verifican, y su reconocimiento, junto con elementos históricos y artísticos, permiten la contextualización.

El otro aspecto importante es que el metal, cualquiera que sea, mantiene tanto la información de las operaciones que han permitido su transformación en una obra de arte como la acción del tiempo. El reconocimiento de tales transformaciones proporciona elementos útiles para la definición de su antigüedad.

No fue, por tanto, un único elemento el que proporcionó la prueba de autenticidad del objeto, sino un conjunto de datos que van desde observar una forma de trabajar de acuerdo con la orfebreria del período etrusco, como el uso de aleaciones de oro con diferentes contenidos de plata para realizar los componentes de la fíbula según la función de uso a que estaba destinada, o el instrumento utilizado para llevar a cabo la inscripción, hasta los cambios de la microestructura del metal con el tiempo.

Todos los resultados obtenidos van en la dirección de la autenticidad de la fíbula, tanto del cuerpo como de la escritura.

Se trata, por tanto, de un trabajo de alta orfebreria, preparado de forma que presenta una lámina cuya composición tiene un alto contenido en oro, y, en consecuencia, extremadamente dúctil como para permitir una incisión realizada con la punta de una aguja que se arrastra. Incluso la parte superpuesta de la inscripción ha sido realizada de la misma manera, apoyando la hipótesis de una corrección efectuada con el mismo utensilio presionando, pero mayormente sobre los surcos.

Hay también partes que fueron identificadas con las restauraciones hechas en el siglo XIX, como el uso de amalgama de oro para reforzar la parte móvil de la lengüeta, mientras que una hoja de pan de oro fue utilizada para ocultar una pequeña fractura. El modo de operar de la orfebreria etrusca está acreditado gracias a los numerosos estudios que sobre la especialidad se han publicado en la literatura internacional, pero hace treinta años los estudios no eran todavía muy avanzados por la escasa disponibilidad de los museos a analizar las obras, dada la insuficiencia de equipos científicos en tales estudios.

Es improbable que un falsificador pudiera haber reproducido tales mínimos detalles técnicos sin el conocimiento del proceder de la ofebreria, lo que, entre otras cosas, no habría podido detectar con los instrumentos de la época.

Hay rastros de una limpieza un poco torpe, como el uso de una mezcla de ácido, presumiblemente para limpiar la parte escrita, y luego el uso de una sustancia abrasiva para reparar los daños de la intervención con ácido, operaciones, sin duda, no realizadas en la antigüedad.

Desafortunadamente, para el oro aún no se han encontrado métodos de datación y todos los estudios se basan en el uso de una determinada composición de la aleación aúrea, o de un material de sellado, o de un procedimiento específico en cierto contexto histórico-geográfico. Además, estamos hoy en día en condiciones de establecer los detalles de los elementos compositivos y de la técnica utilizada, como por ejemplo la granulación y la filigrana que se originan en los países del Próximo Oriente antes del 2000 a. C., pero que sólo alcanzó un alto nivel técnico con los etruscos.

Hoy en día esto se basa esencialmente en lo que Formigli define como «la datación tecnológica», tal como se demuestra en el estudio de la fíbula. Así que yo diría que hay tantos elementos de diagnóstico como prueba de autenticidad reportados en el estudio actual que, salvo imprevisibles innovaciones instrumentales de hoy en día, no debería haber dudas sobre su validez.

Dr.ssa DANIELA FERRO

Investigador Senior en el CNR-Instituto para el Estudio de materiales nanoestructurados.

Profesor Adjunto en el curso de Ciencias Aplicadas al Patrimonio Cultural. Universidad de la Sapienza. Roma