Un documento que a mi entender nunca ha recibido ninguna atención es

la réplica de Julio Nuñez al primer iconográfico de Idoia Filloy. Después de la última reunión de la Comisión del 19 de noviembre 2008 – completamente fraudulente porque las decisiones se tomaron días y semanas antes, y los informes vendrán día y semanas después y sin derecho a replica – LURMEN fue citado por las Juntas Generales de Álava. Inicialmente la fecha era a primeros de diciembre pero LURMEN simplemente decidió de no ir (Eliseo ni tenía su ordenador). Se pidieron réplicas por escrito antes del 31 de diciembre 2008 en un momento que ni había todos los informes o únicamente un par de hojas de resumen, en el caso de Madariaga absolutamente no inteligible. En tales condiciones Eliseo e Idoia se ponen a contestar. De este trabajo desesperado y víctima de un proceso absolutamente anómalo (y corrupto como sabemos ahora, donde Madariaga ni había terminado su informe, y nunca lo terminaría) surge entre otros el primer informe iconográfico. La escritora es rabiosa – con toda la razón sabemos ahora – y Nuñez la contesta. Su contestación siempre me ha parecido arrogante y indigna, pero me pregunto en qué quedan sus argumentos más de 7 años después…

*****************************************************************

PUNTUALIZACIONES Y PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN CON EL INFORME DE IDOIA FILLOY NIEVA SOBRE EL “INFORME SOBRE LOS MOTIVOS ICONOGRÁFICOS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA-VELEIA”, PRESENTADO POR GIULIANO VOLPE Y JULIO NUÑEZ.

Aclaración introductoria.

Ante un problema como este al que nos enfrentamos es absolutamente necesario indicar desde el principio cual o cuales son los puntos de partida del análisis que se emprende, y así se explicitaron al comienzo de nuestro informe ahora enjuiciado, por lo que creemos necesario comenzar por recordarlos de nuevo.

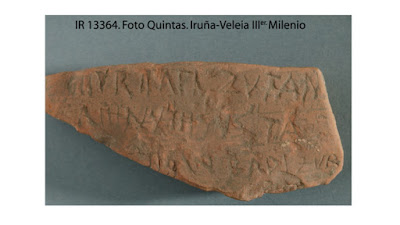

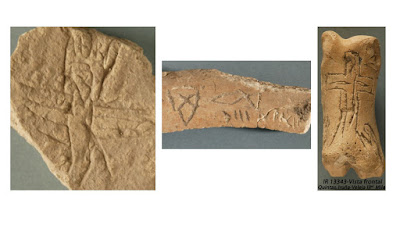

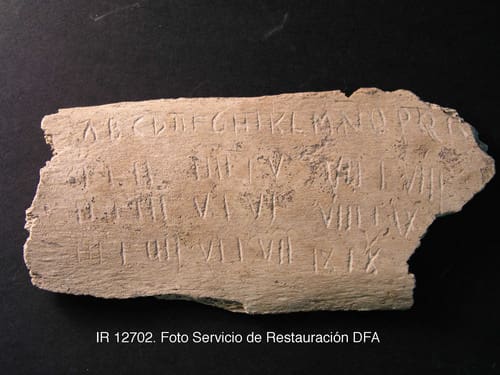

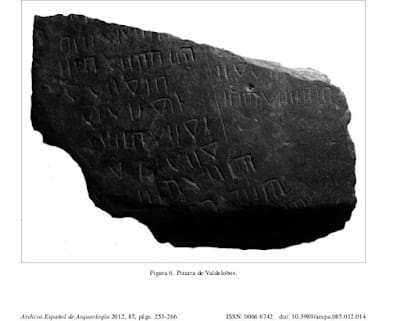

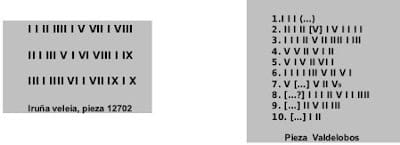

El conjunto de “grafitos excepcionales” al que vamos a referirnos a partir de este momento pertenece, según lo expuesto reiteradamente por los responsables de la empresa Lurmen, a una única unidad estratigráfica y fueron grabados en una estancia poco antes de su incendio y colapso, siendo realizados, según la misma fuente, en un momento indeterminado de finales del siglo IIIo de nuestra era. En resumen, y esto es lo realmente importante, todos los “grafitos” u “ostraca” correspondientes al ámbito 59 del sector 5 son contemporáneos entre sí, y por lo tanto si tan sólo uno de ellos, y realmente son muchos, ofreciese pruebas evidentes de “no autenticidad”. ¿Qué grado de verosimilitud puede otorgarse al resto?.

1. Sobre los “aspectos generales” del “informe”.

1.1. – En el punto 4 de los “Aspectos generales” que encabezan el citado informe, se señala que “a pesar del extenso currículo de los firmantes, realmente ninguno de los firmantes es un experto en iconografía”.

En este sentido es necesario señalar en primer lugar que los firmantes fueron postulados en su momento ante la Comisión para encargarse de dicho análisis iconográfico y fueron aceptados con el consentimiento de todos los miembros de misma. Siendo necesario recordar, igualmente, que el propio Eliseo Gil, tras consultar el currículum de Giuliano Volpe, tuvo palabras o , al menos gestos, de reconocimiento para la trayectoria del citado profesor. Ahora, ninguno de los dos especialistas es experto, aunque quizás esto se deba simplemente a que la autora de este informe no ha podido leer todos los trabajos publicados por ambos en tan corto espacio de tiempo. Abundando en este mismo tema, se minimiza en dicho informe el asesoramiento de los profesores Carlo Carletti y Fabricio Bisconti, especialistas reconocidos en epigrafía e iconografía cristiana respectivamente, cuyo juicio tampoco parece dejar lugar a dudas a tenor de lo expresado en su dictamen por el profesor Volpe.

1.2. – Se reconoce también en el punto 5 de estos aspectos generales que la persona que suscribe el informe, cuyo currículum desconocemos, tampoco es una experta en iconografía, y como veremos en su intento de “aportar documentación” que, a su juicio, “viene a desmontar la mayor parte de las afirmaciones de Volpe y Nuñez”, lo demuestra sobradamente al manipular dicha información en un único sentido, despreciando el contexto general en el que es necesario analizar estos imposibles grafitos.

1.3. – Se nos acusa en el punto 6 de los mismos “aspectos generales” -aunque también a lo largo de todo el informe- de ser culpables de haber analizado la iconografía únicamente desde la observación de material fotográfico que ni siquiera nosotros mismos hemos realizado, algo que le parece grave a la autora. Desde luego hay que reconocer que esta persona desconoce profundamente el desarrollo del programa de trabajo de la Comisión y que, atendiendo a las necesidades de confidencialidad, el suministro de este tipo de información sólo pudo realizarse a través del Museo de Arqueología de Álava. En cualquier caso, y para darle mayor tranquilidad sobre la solvencia de nuestro análisis, cabe recordarle a la autora del informe que dispusimos de fotografías de alta calidad y disponemos de programas informáticos capaces de aproximar las imágenes manejadas hasta niveles microscópicos -no macroscópicos- y que cuando ha sido necesario se han utilizado. Debemos de reconocer no obstante, que en algunas de las piezas examinadas, por su clara evidencia, no ha sido necesario emplear dichas técnicas. Es por ello necesario subrayar que las lecturas realizadas por nosotros se han basado en una observación muy detallada de cada una de las piezas, observación que ha servido para realizar la primera descripción que conocemos de las mismas, descripción que si existía con anterioridad no nos fue proporcionada ni comentada su existencia, algo básico en un estudio científico y que resulta imprescindible para demostrar lo que uno pretende demostrar, o al menos contrastar públicamente.

2. COMENTARIOS SOBRE EL LLAMADO “INFORME EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE GIULIANO VOLPE SOBRE LOS GRAFITOS DE TEMÁTICA CRISTIANA DE IRUÑA.

2.1. – En el segundo punto de este informe se señala que el “texto de Volpe es genérico y esto es grave”, y en el tercero que sus afirmaciones sobre el hecho de que existen evidencias de que se “trata de falsos… desde el punto de vista histórico-arqueológico, como del histórico-artístico”, no es más que un “ apriorismo de carácter anticientífico y sin base documental alguna”. ¿Anticientífico un dictamen realizado por el actual Rector de la Universidad de Foggia y cuyo extenso currículum conoce la autora del informe analizado?. Cabe preguntarse quien es realmente el que carece de los argumentos probatorios realmente, el dictamen del prof. Volpe es escueto y se centra en los aspectos iconográficos generales de carácter cristiano exclusivamente, pero es un veredicto basado en su amplio conocimiento previo, así como en el que le han proporcionado los asesores antes mencionados. ¿Donde se encuentran los aspectos anticientíficos?; ¿Es posible diferenciar o dividir en este asunto entre aspectos históricos, artísticos o iconográficos?.

2.2. – En el párrafo 4 se señala que en opinión del Prof. Volpe “los grafitos resultan falsos realizados sucesivamente, casi seguramente en tiempos muy recientes, quizás en el momentos (sic) mismo de su aparición”, y por esta afirmación, compartida por muchos miembros de la comisión, se le atribuye al profesor una acusación “implicita” al equipo de excavación de un “delito de falsificación” -esto sí que es grave- . Creo sinceramente que al Prof. Volpe no le importa, ni le importaba, quien o quienes hubiesen realizado los grabados y que no puede deducirse de esa afirmación que acuse al equipo de excavación, sólo se refiere a los sucesivos rasgos de actualidad que pueden observarse en estos grafitos. Lo que si parece, cuando menos reprobable, es acusar al Prof. Volpe de una afirmación semejante, cuya explicitación no existe en su documento.

2.3. – El punto, o párrafo, 5° insiste en la supuesta incapacidad del Prof. Volpe en sus apreciaciones, llegando a afirmarse que “Eso deberían saberlo personas que excavan …”, en referencia a la extrañeza que manifiesta dicho profesor ante la inexistencia de un registro específico e individualizado ante la “presencia masiva de materiales con grafitos” que no fue individualizada y registrada en el momento de su extracción. Según se argumenta por parte de I Fillloy , nos encontramos en este punto ante un desconocimiento de la documentación arqueológica por parte del Prof. Volpe. Cierto, no se le proporcionó la documentación estratigráfica de la que hemos dispuesto, puesto que no se trataba de su campo de actuación,

pero es necesario señalar que a lo que realmente se refiere el Prof. Volpe es a la inexistencia, ante un problema como el que nos ocupa, de un tratamiento específico en el que cada una de la piezas aparecidas se deberían haber documentado una a una desde el momento mismo de su localización en el contexto estratigráfico correspondiente. ¿Dónde se encuentra esa documentación?. La respuesta a esta pregunta es sencilla desde nuestro conocimiento de la documentación estratigráfica solicitada por el Área de Arqueología de la UPV/EHU, sencillamente esta documentación no existe.

2.4. – En el punto noveno se expone otra opinión de la autora del informe “…Giuliano Volpe, sólo aporta una serie de opiniones personales totalmente infundadas, puesto que no proporciona prueba ni documental ni de ningún tipo que las haga veraces.”Debemos recordar de nuevo que se trata de un dictamen, seguramente tan escueto debido a las claras evidencias de falsedad de algunas de las piezas, pero deducir de ello que es una mera opinión personal -donde queda el asesoramiento de los dos especialistas en temática cristiana mencionados antes- cuando lo que hace es emitir un juicio basado en su profundo conocimiento de la arqueología tardoantigua y altomedieval europea. Sólo cabe recomendarle, a quien este interesado en ello que, con tiempo, consulte el currículum y las publicaciones del profesor Volpe.

3. CUESTIONES SOBRE EL DENOMINADO ANEXO 1: EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS ICONOGRÁFICOS CRISTIANOS SEÑALADOS POR EL SR. GIULIANO VOLPE.

Tras manifestar de nuevo su consideración sobre la invalidez del dictamen del profesor Volpe, I. Filloy aborda en este anexo su argumentación sobre los elementos iconográficos de “carácter cristiano” examinados por el citado profesor centrándose fundamentalmente en dos temas: la representación de la cruz y de la última cena.

3.1.- Sobre el primero de estos temas iconográficos la autora del informe, donde pretende demostrar “.que las argumentaciones del Sr. Volpe no son válidas y que, por tanto, no representan prueba alguna sobre dicha falsificación reciente”; es necesario señalar desde el principio que todos sus argumentos supuestamente probatorios, incluidas las imágenes proporcionadas, están tomadas directamente, incluidas las citas bibliográficas, de un conocido foro de Internet (Celtiberia.net Iruña-Veleia I al X), que siguió el tema de la representación del calvario desde el momento mismo de su presentación ante la prensa. Dicho foro, con alguna excepción, estaba compuesto por aficionados inquietos, como muchos de ellos reconocen explícitamente en sus comentarios, ¿donde esta ahora la ciencia?; ¿es científico basar una argumentación “científica” en una fuente como esa?. En cualquier caso, el debate en dicho foro se centró, ante todo en la posibilidad, de que existieran representaciones de la cruz cristiana anteriores al reinado de Constantino, algo que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, puesto que las representaciones de Iruña no son cruces simples sino vestidas, “crucifijos” como los denomina el profesor Volpe, y en este caso la ciencia real, e incluso la mayor parte de los aficionados participantes en el mencionado foro de internet , están de acuerdo en fechar su aparición, como mínimo, en el siglo V° de nuestra era, o bien en fechas posteriores como bien indica en su dictamen el profesor Volpe

. No obstante I. Filloy se atreve a presentar como “prueba” tres entalles de dudosa datación, (Criddle A. en:

http://www.hypotyposeis.org/weblog/2006/08/earliest-christus- patiens)que en la actualidad son considerados bizantinos o altomedievales, cuando no abiertamente falsos . Asociado a este tema está el de que en al menos una de las piezas de Iruña pertenecientes a esta misma unidad estratigráfica, concretamente la n° 12108, no sólo se representa un crucifijo sino el calvario completo con las tres cruces, representación que la autora del informe, aunque la creé posible al estar recogida en la narración de los evangelios, reconoce abiertamente que no está “documentada con anterioridad al siglo V d.C.”, recordándonos para ello el conocido panele en relieve de la puerta de la Basílica de Santa Sabina en Roma. Ciertamente la Basílica de Santa Sabina fue construida entre los años 422 y 432 de nuestra era, pero la puerta, que al parecer no fue construida específicamente para el vano que cubre en la actualidad, ofrece dudas más que razonables en su datación ( Sobre ello ver: Delbrueck, R., Notes on the Wooden Doors of Santa Sabina, The Art Bulletin, Vol. 34, n° 2, 1952, pp. 139-145). Desde el punto de vista iconográfico el calvario de Santa Sabina se aleja mucho, además, de las representaciones canónicas del calvario, a las que pertenecería la de Iruña, hasta el punto de que algunos autores la consideran fruto de del pensamiento de una herejía cristológica, el monofisismo (Para ello ver: Kantorowicz, E.H., The King’s Advent: An the Enigmatic Panels in the Doors of Santa Sabina, The Art Bulletin, Vol. 26, n° 4, 1944, pp. 207-231).

Con todos estos datos ¿es posible científicamente datar el calvario y los crucifijos de Veleia a finales del siglo III o incluso en época romana?, la respuesta es no y así lo hizo el profesor Volpe.

3.2. – Mención aparte, si bien directamente relacionada con la problemática pieza 12108, merece el tema de la aparición en la parte superior de la cruz central de la abreviatura RIP, leída e identificada por todos los miembros de la comisión, y por todos aquellos que han visto la pieza en cuestión, salvo por los responsables de Lurmen y, en particular por la autora del informe al que respondemos, quien afirma que desde una observación macroscópica sólo reconocen “…tres rayas que tienden a converger y que representarían un <<un símbolo de santidad»”(Ver imagen N°1). ¿Tres rayas?, ¿es cierto que únicamente reconoce tres rayas?, si es así basta con observar la imagen, ya sea a nivel macroscópico o microscópico, para demostrar que se nos quiere hacer ver lo que no existe. Los argumentos de otros miembros de la Comisión, en este caso Isabel Velázquez y Joaquín Gorrochategui, quienes abogan por la imposibilidad de que un acrónimo, es decir una abreviatura, semejante pudiera darse en la antigüedad, sin entrar en el tema de la aberración ideológica que supone, tratan de ser contrarrestados argumentalmente mediante la presentación de una inscripción , nuevamente tomada de un blog de internet -el ángulo oscuro-, procedente de Martos en la que según un dibujo del siglo XIX, ya que la pieza en cuestión ha desaparecido, se lee …RI-P- X. Resulta evidente, sin olvidar otros problemas, que el propio dibujo deja claro que la inscripción en el momento de su transcripción se conservaba incompleta es decir que delante de la R debería haber otras letras que no se conservaban y por lo tanto podría poner cualquier otra cosa terminada en RI, puesto que lo que si deja claro el dibujo es la existencia de una interpunción, es decir un final de palabra o abreviatura, entre la I y la P. En cualquier caso y como argumento definitivo, no se explica en ningún momento que una fórmula semejante, reservada a los mortales, pueda asociarse a la figura de Jesús crucificado.

4. CUESTIONES SOBRE EL “INFORME EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE JULIO NUÑEZ SOBRE LOS GRAFITOS DE TEMÁTICA NO CRISTIANA DE IRUÑA.

4.1. – En el punto 6 de dicho “informe” se nos acusa de haber perdido por completo la noción en cuanto al contexto que se esta analizando y de habernos comportado de manera anticientífica, acusación que se basa en su opinión en que resultaría imposible analizar una “expresión gráfica generada en un ámbito doméstico” utilizando “patrones iconográficos o epigráficos oficiales” “reflejados en mosaicos, pintura mural estatuaria, etc.; o, en el caso de la epigrafía, en textos de carácter monumental u oficial, por ejemplo”. Lo más curioso en que tras afirmar esto, todos los ejemplos que se utilizan para tratar de rebatir nuestros argumentos pertenecen a pinturas murales, relieves e, incluso a mosaicos de carácter áulico, como el de la Villa de Piazza Armerina. ¿Es científico y lícito que nosotros no podamos utilizar dichos elementos iconográficos como ejemplo y la autora del informe sí?. ¿Somos anticientíficos por manejar los únicos repertorios iconográficos existentes, como ella misma hace?. Parafraseando a la autora de dicho informe “sobran las palabras”.

4.2. – Para no resultar prolijos y repetitivos en cuanto a los supuestos argumentos manejados en el informe que examinamos para, supuestamente, demostrar nuestra falta de rigor y cualificación, resumiremos en apartados breves nuestros comentarios, comentarios que se centraran en señalar las deficiencias y manipulaciones genéricas que en dicho informe hemos encontrado en cuanto a la iconografía de carácter no cristiano se refiere.

4.2.1.- Sobre los peinados femeninos: El argumento principal que se nos presenta es que en el análisis de una pieza, la 11195 concretamente, nosotros planteamos la dificultad de encontrar un peinado con raya central y pelo suelto en una representación femenina, supuestamente privada, en época romana y para contrarrestar este argumento se nos presentan varias escenas de tocador, en pintura mural, e incluso el famoso mosaico del Tetimimo o Colimbetra de la Villa imperial de Piazza Armerina (Sobre ella: Gentili, G.V. La villa imperiale di Piazza Armerina, Roma 1954). En el primero de los casos, siendo escenas de tocador en las que las protagonistas se están peinando parece lógico que tengan el pelo suelto. En el segundo caso, se trata de la única representación conocida de un tipo de espectáculo teatral tardío, seguramente sólo representado en lugares muy concretos y reducidos (Sobre ello: Traversari, G., Tetimimo e Colimbetra. Ultime manifestazione de teatro antico, Dioniso, 13, 1950, pp. 18-25) en la que una serie de actrices aparecen en ropa interior tocadas con coronas, diademas y otros elementos y atributos propios de la representación, nada que ver, por tanto, con una escena supuestamente cotidiana como la que nos ocupa. Además, si unimos los argumentos de peinado y vestido, que se tratan a continuación, y no separadamente como hace I. Filloy, se evidencia el sesgo de su supuesta argumentación.

4.2.2. – Sobre los vestidos femeninos y masculinos: Tema ligado íntimamente al anterior y que se centra también en el fragmento 11195, aunque hay otros ejemplos, en el que nosotros identificamos un vestido con “escote manifiesto – con collar o camiseta- cintura muy ceñida, mangas abullonadas y, sobre todo, una falda corta y plisada que deja las rodillas y las pantorrillas a la vista. Nada que ver con la túnica la stola o la palla características de la vestimenta femenina de época romana”. En este caso los argumentos de I. Filloy van más allá, y se nos dice que se trata de una falda larga y que las prolongadas líneas paralelas que se aprecian bajo ella no son las piernas sino que son los pies. Como única defensa les invito a que observen dicha pieza (Ver imagen N° 2). Otra cuestión conexa a la anterior es la de la presencia en otra pieza, 12046, de dos figuras que masculinas, por el nombre que les acompaña, que como, señalamos en nuestro análisis, se representan o bien desnudos o bien con pantalones ajustados. Este argumento es también criticado en el informe de I. Filloy y se nos dice que las figuras representadas en el fragmento, tienen túnica, algo que no es cierto, y pantalones ajustados. De nuevo el mejor argumento es observar detalladamente la pieza (Ver imagen N°3), y compararlo con los supuestos paralelos que I. Filloy nos proporciona.

4.2.3. – Sobre las “expresiones y nombres latinos” : Un ejemplo claro y evidente de cómo se ha tratado por parte de I. Filloy la información aportada en nuestro informe en este campo queda explicitada en sus comentarios al fragmento 11019, en los que según la propia autora “ Pilar Ciprés, Juan Santos, Isabel Velázquez, Joaquín Gorrochategui” y yo mismo, nos confundimos al leer unánimemente CVORII, es decir Cuore. Eso sí, no hay en su texto mención alguna a una lectura alternativa, y es lógico puesto que sería imposible. Sencillamente pone Cuore, en italiano moderno, pese a las matizaciones de J. Gorrochategui que, curiosamente, en este caso sí son tenidas en cuenta por I. Filloy. Esta forma de argumentar tiene una denominación que prefiero obviar. Mucho más grave me parece, no obstante, que de forma sistemática y para justificar el evidente desconocimiento del latín por parte de los autores de los “grafitos” se aluda a “nuestro conocimiento real – en este caso se trata de una alusión genérica -, sobre en qué situación evolutiva estaba el latín en el siglo III, especialmente el hablado”. Desde la perspectiva de la argumentación de I. Filloy, parece como si Álava, o más concretamente Iruña, fuese una isla aislada del continente, pero ciñéndonos a la realidad cabe recordar que en todos sus territorios limítrofes, e incluso en la propia Iruña si tenemos en cuenta lo encontrado por G. Nieto, se tiene constancia de inscripciones y grafitos de esa época, testimonios que aunque no nos informan de cómo sonaba dicha lengua sí lo hacen de cómo se escribía y nada tiene que ver con lo observado en los grafitos en cuestión. En lo que se refiere al tema de la onomástica, se nos acusa en varias ocasiones de no tener en cuenta la posibilidad de que existiesen nombres que no tengan reflejo en los repertorios actuales, algo a lo que no hacemos referencia en absoluto ya que, en mi informe, me limito a señalar si se trata de onomástica documentada, o no, hasta el momento.

Resulta sintomático que en el informe de I. Filloy no se aborde en ningún momento el caso o la argumentación que justifique la presencia de algunos nombres concretos, siendo el caso más significativo el de Deidre (Ver imagen N°5) del que en nuestro informe se comenta lo siguiente: Deidre, según Josh Mittleman (1997) quien cita a Corrain y Maguire (1990) o a Withycombe (1977), derivaría del nombre de la mitológica heroína irlandesa Deirdre, cuyo uso sólo se atestigua a partir de época medieval, y que solo “In modern times, it is ocassionally mis-spelled Dierdre and Deidre”. Cuando este autor se refiere a tiempos modernos quiere decir el siglo XX o XXI. ¿Cuál es la razón para obviar en su informe la presencia reiterada de este nombre cuando resulta uno de los más representativos a la hora de reconocer la modernidad de los grabados?. Otra de las evidencias claras sobre la forma de proceder de I. Filloy en este tema de la onomástica puede observarse en sus comentarios sobre la pieza n° 12111. En ella se lee NIICIO, es decir Necio, nombre no documentado en el mundo romano y que además parece escrito en castellano. Bien pués para rebatir nuestra opiniónm se nos muestran referencias a cuatro epígrafes en los que pueden leerse los nombres: Senecione, Senecioni y Senecio, pero nunca NECIO.

4.2.4- Sobre la “denominación y los atributos de los dioses”:Para no resultar prolijo y, a la vez, evidenciar las carencias y apreciaciones sesgadas detectadas en el informe de I. Filloy sobre estos temas nos centraremos únicamente en dos piezas, la n° 11428 y la n° 11249. En ambas se observan numerosas irregularidades en la denominación latina de los dioses paganos que aparecen en ellas y se utiliza para “justificarlas” el mismo argumento absurdo que apuntábamos en el punto anterior sobre la deficiencia del uso del latín. Pero sin duda es en la primera de ellas, la n° 11428 donde se evidencia más claramente la intención y también la consistencia científica de su “análisis”, ya que en dicho fragmento junto a el trazo lateral de una cruz, de la que sólo conservamos el pie, puede leerse de forma clara y evidente (Ver imagen N°5) la denominación de MONO, deidad que como planteábamos en su día no existe en el panteón grecorromano. Bien pues frente esta clara lectura se nos ofrecen por parte de I. Filloy dos “explicaciones posibles”. 1) Que se tratase de un “grafito incompleto” y, dado el caso, se atreve a proponer que el nombre incompleta de la deidad fuese “POMONA”. 2) Que se trate del dios MOMO, “dios de la burla”. Utilizando esa misma palabra, parece una burla que se nos proponga la lectura de Pomona cuando la primera letra se sitúa junto al brazo inferior de la cruz, donde no hay ni espacio ni rastro alguno de letra que se sitúe por delante de la M inicial. De igual forma, parece una burla tratar de interpretarlo como MOMO, y no Momus como sería en latín, aludiendo a un “posible grado de analfabetismo latino”, cuando el grabador reconoce y escribe perfectamente la M inicial. En lo que se refiere al problema de los atributos divinos son dos los casos que describiré, el primero referido al VERTVMNO (sic) crucificado de la pieza 11428 y el segundo al atribuido a la pareja EROS-CVPIDO en el fragmento n° 11429. En el primero de los casos el comentario de nuestro informe es el siguiente: “El personaje representado es muy esquemático y carente de rasgos físicos diferenciadores, pero a los pies de la cruz se grabó una figura, ¿una hormiga o quizás un insecto?, que parece ser el atributo que en esta ocasión se asocia al dios. Vertumnus no fue una deidad especialmente bien representada desde el punto de vista iconográfico, y basta señalar para comprobarlo que en la exhaustiva recogida del Lexicón Iconographicum Mytologiae Classicae (Small, J.P., 1986, p. 235) sólo se documenta una única representación que ofrezca plenas garantías de identificación. Por otra parte, el atributo característico de esta particular deidad parece haber sido un canasto, con el que recogía los frutos de cada estación (Ibidem.), pero nunca un insecto”. La identificación de I. Filloy (Ver imagen N°5) es particularmente singular puesto que, obviado los pequeños trazos que rodean la figura, nos propone reconocer “una serie de figuras redondeadas que bien podrían identificarse con frutos, atributo característico de la deidad”.

El atributo característico de la deidad en el mundo antiguo fue sencillamente un canasto y sólo en el renacimiento, y más concretamente tras las conocidas representaciones pictóricas del milanés G. Arcimboldo (Ver imagen N°6), se le podría identificar mediante frutos, y no en todos los casos (Sobre ello: A.A.V.V., The Arcimboldo effect, Milán, 1987). En el caso del atributo que en la pieza n° 11429 se sitúa entre los nombres de EROS y CUPIDO que yo identifico con dos alianzas cruzadas, se nos dice en el informe de Filloy que “quizás la pequeña y esquemática figura no este representando eso. Pero aunque así fuera y aunque ciertamente no sea atributo de esta doble deidad el de dos alianzas entrelazadas, no podemos perder de vista el momento cronológico en el que situamos la ejecuciíon de los grafitos, así como su contexto. Si partimos de la posibilidad de un ámbito con un componente judeo-cristiano, por qué no podemos ni siquiera contemplar la posibilidad de que se esté haciendo una identificación amor-matrimonio?. La respuesta es bien sencilla, ya fueran judeo-cristianos, cosa que está por demostrar, o unos prefectos paganos, Eros y Cupido nunca fueron los dioses del matrimonio y por ello su atributo nunca podría ser el de las alianzas. Cada dios antiguo tenía una función y esta concretamente no era de la competencia de ninguno de los mencionados.

4.2.5- Sobre los desnudos femeninos: Mi comentario general al respecto es el siguiente: “El desnudo femenino en la antigüedad es un tema iconográfico ciertamente muy abundante, pero con un significado esencial muy concreto: la representación de la pureza y la naturaleza divina de la representada, aunque ciertamente puedan reconocerse escenas eróticas, que resultan explícitas por su actitud”. Bien, pues aunque Filloy coincide en algún párrafo de su informe con esta opinión, se nos acusa reiteradamente de desconocer el uso del desnudo femenino en la antigüedad. Eso sí, para ejemplificar nuestro desconocimiento se alude en todo momento a diosas como Venus, diosas minóicas y micénicas de la fertilidad, ninfas y otros personajes mitológicos, llegando incluso a recurrir a la diosa hindú Lakmi o a escenas eróticas que, por supuesto y tal como afirmamos en nuestro párrafo anterior, resultan explícitas.

En resumen, sus argumentos coinciden con los expresados en mis palabras, pero se les da un giro tendencioso para tratar de que veamos, de nuevo, lo que nos quieren hacer ver.

4.2.6- Sobre el tema de los carbonatos cortados por las incisiones:De nuevo de forma reiterada se nos acusa a lo largo de todo el informe de I Filloy de ser capaces de detectar inexistentes cortes en los carbonatos formados sobre las superficies, y por ello sólo quiero que vean un ejemplo (Ver imagen N°7) en el que esta circunstancia queda más que aclarada.

Los comentarios al “informe” de I. Filloy podrían ser más, pero considero suficientes los expuestos hasta ahora para reflejar la valía científica del mismo, así como su tono argumental y de descalificación, que en muchos casos sobrepasa los límites de cualquier discusión científica para adentrarse en consideraciones rayanas con la injuria.

Julio Nuñez Marcén

Área de Arqueología de la UPV/EHU.