por Mapi Alonso

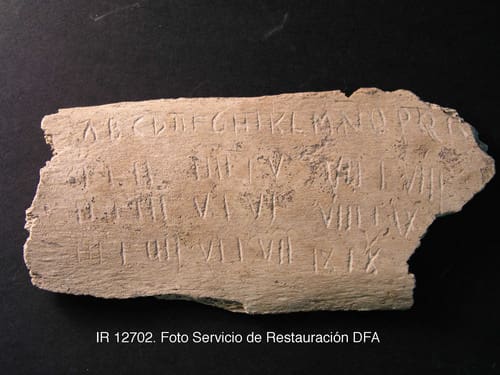

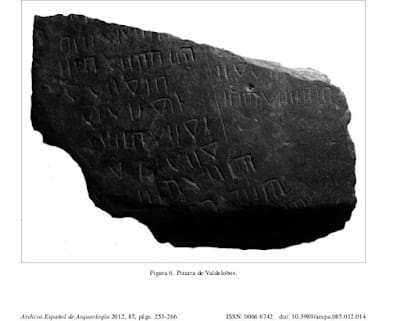

Sin otro objetivo en mente que satisfacer una curiosidad, comparo la serie numeral encontrada en el yacimiento de Iruña-Veleia (Alava) con una encontrada en Valdelobos (Badajoz). En el primer caso está escrita sobre un trozo de hueso en el que en la parte superior aparece un abecedario incompleto y forma parte del conjunto denominado excepcional encontrado por Lurmen en 2005-2006 en Iruña-Veleia (SOS Iruña-Veleia, 2010)que, catalogada con el número 12702, reproducimos a la izquierda. En el segundo caso, en la foto de la derecha, la serie numeral a la que nos referimos aparece escrita en varias lineas sobre pizarra en la parte izquierda, separada por una raya vertical de otra de la que solo se ven dos lineas. Según los autores del trabajo que nos sirven de referencia sobre esta pieza de Valdelobos (Cordero Ruiz & Martin Viso, 2012) fue hallada hacia 2012 y se incluye dentro del conjunto denominado pizarras numerales (Diaz & Martin Viso, s. f.)Asi pues, a pesar de que el soporte es distinto, en ambos casos se trata de la reutilización de un material como soporte para la escritura de cifras y/o letras o dibujos, lo que se denomina ostraka.

datación

En primer lugar, por lo que se refiere a su datación, a pesar de que ambas presentan el mismo problema, aparecieron en contexto secundario por lo que su datación arqueológica resulta incierta, podrían estar cronológicamente cercanas y, además, la pieza de Iruña-Veleia al estar sobre hueso posibilitaría otra manera posible de datación (aunque no ha sido realizada).

La pieza del conjunto de Iruña-Veleia apareció en el sector 12, Recinto 2, UE 12030. Según los arqueólogos autores del descubrimiento (Filloy Nieva & Gil Zubillaga, 2007): “Estrato de derrumbe de los cantiles dejados por la excavación de G. Nieto en el recinto 2. No se extendía por toda su superficie, sino -sobre todo- por su parte N. y E., que era donde Nieto no había localizado los muros de delimitación del recinto y, por lo tanto, dejó cantiles de tierra que la erosión y el paso del tiempo fueron poco a poco derrumbando, formando una unidad estratigráfica nueva. Obviamente esa nueva unidad suponía el aporte de tierras que, originariamente, habían constituído el relleno arqueológico del recinto 2; así como de piedras de alguno de sus muros. Relaciones estratigráficas: en el momento de su excavación en 2005, estaba en superficie y, bajo él, aparecía la roca natural. Cronología: la formación del estrato sería posterior a 1954, ya que se configuró por el derrumbe parcial de los cantiles dejados tras la excavación de G. Nieto. El material era mayoritariamente de época romana si bien en disposición secundaria, al haber sido desubicado por la erosión de su originaria estratigrafía arqueológica. En cualquier caso, la estratigrafía no puede proporcionar aquí una datación fiable de los grafitos”.

En el caso de Valdelobos, los autores mencionados se inclinan por datarlas en los siglos IV-V (época romana) y no de los siglos VI-VII (época visigoda), aunque reconocen que “El principal problema de esta hipótesis de trabajo es que la pizarra se halló en un contexto secundario, lo cual nos impide corroborarla de manera inmediata. No obstante, los datos desprendidos del contexto general del yacimiento ………. parecen avalar nuestra teoría, ……Sin embargo, no podemos descartar definitivamente que la pizarra numeral de Valdelobos se date entre los siglos VI y VII, aunque esta hipótesis no nos parezca la más adecuada debido a la falta de datos concretos que la avalen”.

series numéricas

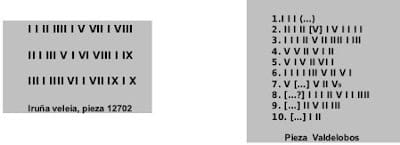

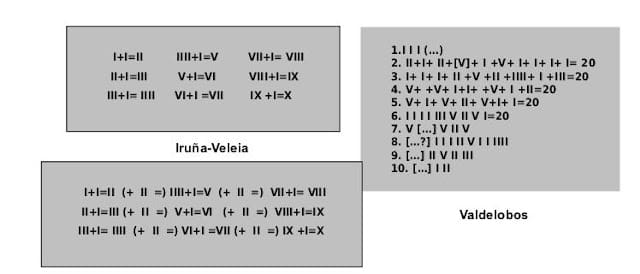

Comparo, a continuación, la transcripción de las series numéricas de la pieza del conjunto de Iruña-Iruña-Veleia proporcionada por Filloy Nieva y Gil Zubillaga con la de la pieza de la serie numérica de Valdelobos (solo la parte izquiersa de la pieza) tal y como aparece en el trabajo de Cordero y Martin Viso. En ambas están representadas cantidades pequeñas, en Iruña-Veleia los signos numerales van del 1 al 10. En Valdelobos del 1 al 5.

Lo primero que se observa es que en ambas se utiliza el signo IIII en vez de IV, aunque en Valdelobos se utiliza un trazo horizontal superior que reúne las unidades agrupadas en conjuntos, como se ve en la foto (y no en la transcripción), mientras que en Iruña-Veleia parece que es el espacio el que juega ese papel de diferenciar I II III IIII.

Además, a pesar de que en los dos casos se trata de series de números yuxtapuestos unos a otros organizados en filas/lineas sin que ningún otro signo indique si existe alguna relación entre ellos (ningún signo de operación), en ambos casos existe y es la misma, se trata de sumas.

En el caso de Iruña-Veleia, se trata de tres filas/lineas de números entre los que hemos hemos colocado los signos + e = que los ponen en relación formando la tabla de la suma de uno a uno que hay que leer por columnas y que permite obtener la serie numérica del 1 al 10. El hecho de que los números y las operaciones estén organizados en tres filas y tres columnas pudiendo ser accidental, no deja de llamar la atención que esta organización permite también, leídas en horizontal, sumar de dos en dos.

|

|

En el caso de Valdelobos los autores del trabajo mencionado (Cordero Ruiz & Martin Viso, 2012) constatan que en los casos en que las líneas se pueden leer íntegramente la suma de cada fila/línea (numeradas en la transcripción de 1 a 10) es igual a 20, lo cual les da pie para pensar que se trata de una pizarra que se habría utilizado para llevar la contabilidad de pequeñas cantidades, no más de cinco de algún producto ( sacos de cereal, animales,……), en este caso, de veinte en veinte, y que a su vez se podía multiplicar por el número de filas, en este caso 10, dando un total de 200; en este caso, porque el número a obtener en la suma de cada línea así como el número de lineas varia de unas a otras de las alrededor de 2.000 pizarras numerales encontradas en un área geográfica muy extensa. En opinión de estos autores:

“Posiblemente estemos ante un sistema de contabilidad estandarizado y extendido por amplias zonas, difundido en época romana y posteriormente reaprovechado en época post-romana, lo que explicaría que solo se encuentren pizarras en determinados estratos en los yacimientos. Lo que parece evidente es que el uso de este sistema se relacionaba con una función contable más o menos constante, destinada a recoger entradas de lo que fuese dentro de una gestión más o menos compleja.”

“Una prueba de la extensión de este sistema contable de tradición romana proviene del Norte de África, de donde procede un conjunto de escritos realizados sobre tablas de madera datados a fines del siglo V: las tablillas Albertin Dentro de este corpus se ha conservado una tablilla, identificada como una tabla de cálculo, en la que únicamente hay signos numéricos, concretamente 8 líneas, cada una de las cuales suma 18, a través de distintas combinaciones, con algunos líneas superiores en algunos dígito”.

Qué contabilizaban y por qué de esta manera no está claro. En cualquier caso, parece que, a pesar de que en las dos piezas comparadas se trate de operaciones aritméticas sencillas, sumas e inicios de multiplicación (series preparadas para facilitar su multiplicación en Valdelobos), que usan el mismo “abecedario” para representar los números y la misma ausencia de sintaxis, su utilidad sería diferente ya que en un caso se trata de sumas concretas y en el otro una tabla de sumar; una aplicación contable en Valdelobos ¿Una tabla general en Iruña-Veleia con fines didácticos o ayuda del contable?

estudio e interpretación

Si comparamos la manera en la que se ha llevado a cabo el estudio e interpretación de estos dos conjuntos, ostraka veleiense y pizarras numerales, no encontramos más que diferencias entre uno y otro caso.

En primer lugar llama la atención la diferente duración de su estudio “oficial” y su resultado. En el caso de Iruña-Veleia los trabajos de la comisión científica nombrada por la diputación alavesa para su estudio duró alrededor de nueve meses y el debate científico se cerró por medio de una orden foral, que los declaró burdas falsificaciones actuales, y la interposición (marzo, 2009) de una querella penal por parte de esta institución contra los arqueólogos responsables de su descubrimiento. Esta querella al día de hoy (enero 2016), todavía sin cerrarse la instrucción, permanece estancada en los juzgados impidiendo su estudio en condiciones de igualdad con otros hallazgos similares, como las pizarras numerales, cuya autenticidad nunca ha sido cuestionada y cuyos primeros trabajos allá por el siglo XIX no hicieron sino abrir una linea de investigación que con el paso del tiempo y las nuevas evidencias ha ido y sigue evolucionando con nuevos trabajos, como los aquí reseñados, y nuevas hipótesis.

Llama también la atención la diferente manera en la que se interpretan algunos fenómenos en uno y otro caso, como el de la abundancia de pizarras utilizadas como ostraka y su concentración en algunos yacimientos. En el caso del conjunto de Iruña-Veleia, tanto en el informe de Gorrochategui como en de Velazquez, cuyos dictámenes fueron de falsedad de los grafitos, observamos que la cantidad y concentración de ostraka en este yacimiento es presentada con una cierta suspicacia, de manera negativa, algo sospechoso, irregular, sorprendente. En el caso de las pizarras numerales, cuya autenticidad nunca ha sido puesta en entredicho, en lugar de interpretar con suspicacia las incógnitas que este tipo de ostraka en pizarras plantean, lo que vemos es el esfuerzo de comprender y explicar las evidencias empíricas de las que se dispone. Según Diaz y Martin Viso:

“Cabe preguntarse por las razones de esta preferencia por la pizarra como material escriturístico, frente a otros posibles soportes como las tablillas de cera o el papiro. Es posible que la ausencia de tales soportes de calidad se supliera mediante el recurso a materiales locales, como la madera o, en este caso, la pizarra, relativamente abundante en el interior de la península ibérica. Se trata de una superficie que permite un fácil esgrafiado, sin necesidad de preparación previa, y que además representa un coste muy bajo, pues puede obtenerse en circuitos estrictamente locales”.

“Un aspecto importante para dar sentido a este material es la concentración de piezas halladas en determinados yacimientos. Tal circunstancia obedecería a la existencia de funciones específicas radicadas en esos lugares, con un alto grado de intensidad, para las cuales era necesaria una contabilidad de este tipo”.

No por menos importante dejamos para finalizar esta breve comparativa otro aspecto llamativo: la diferencia con la que en el estudio de uno y otro conjunto se trata a los datos que ofrece el contexto arqueológico a la hora de comprender su función y explicar su presencia. En el caso de las pizarras numerales Diaz y Mantin Viso consideran que:

“La comprensión de los contextos arqueológicos en los que se han recuperado estas piezas es la vía más segura, a pesar de los problemas que plantea, para hacernos una idea de su función. Existen más de cincuenta sitios arqueológicos en los que se han podido recoger pizarras numéricas. No puede hablarse de un patrón regular que defina a tales lugares; por el contrario, el rasgo que define a este conjunto es la diversidad, una característica que coincidiría con la pluralidad de usos del sistema contable”

“En definitiva, la diversidad de yacimientos en los que se han encontrado pizarras con signos numerales corrobora la difusión del sistema contable y su adaptación a distintos usos y contextos. Esta conclusión no debe entenderse como un reconocimiento de la imposibilidad de encontrar un hilo conductor que explique la presencia de esas pizarras. Un aspecto importante para dar sentido a este material es la concentración de piezas halladas en determinados yacimientos. Tal circunstancia obedecería a la existencia de funciones específicas radicadas en esos lugares, con un alto grado de intensidad, para las cuales era necesaria una contabilidad de este tipo.”

Mientras que, en el caso del estudio del conjunto de Iruña-Veleia, lo que se observa es el escaso interés de los miembros de la comisión científica por las referencias arqueológicas aportadas por el equipo de arqueólogos que las descubrió; fundamentales, como acabamos de ver.

En palabras de Eliseo Gil

“En general, la sensación que sacamos es que la información arqueológica, parecía sobrarle o molestarle a todo el mundo. Parecía que a nadie le importaban los diferentes contextos y las diferentes cronologías a las que cada uno de los grafitos correspondía. Para nuestro asombro, los materiales se acabaron tratando como si en lugar de provenir de una excavación arqueológica, carecieran de contexto y esto justificara una evaluación únicamente de corte histórico, que es la que parecía prevalecer sobre el resto.” http://www.veleia.com/adjuntos/veleiaNoticias/51_adjunto1.pdf

A partir de ahí, en contraste a lo esperado en en el quehacer colectivo que es la ciencia, la atomización del trabajo en parcelas individuales, sin que nadie tuviera una idea muy exacta del conjunto, hizo que “expertos” en diferentes materias (iconografai, filologia, arqueologia, epigrafía,….) realizaran su trabajo por separado sin un verdadero intercambio de comunicación ni con el equipo arqueológico responsable del descubrimiento ni entre ellos, ni siquiera a la hora de sacar conclusiones.

conclusión

No deja de llamar la atención que dos piezas, como la 12702 de Iruña-Veleia y la de Valdelobos, tan semejantes en algunos aspectos, nunca hayan sido puestas en relación (a nuestro conocer) y hayan corrido una suerte tan diferente.

En ambos caso hablamos de ostraka, más o menos coetáneas, de la misma operación aritmética, del mismo “alfabeto numérico “ con el uso del signo IIII y la misma ausencia de sintaxis explicita, de manera que los números aparecen yuxtapuestos uno al lado del otro sin ningún signo que haga referencia a la operación aritmética que los pone en relación. Además, parece razonable presuponer para la serie numeral de Iruña-Veleia la hipótesis de Valdelobos de que esa información que falta se sobreentendía en el contexto de su uso, era algo conocido por aquellos que las usaban.

Las diferencias en cuanto al soporte y la función tampoco constituyen, como hemos visto, ninguna circunstancia irreconciliable a la hora de plantearse la hipótesis de que ambas forman parte, de una u otra manera, del mismo sistema; al contrario las diferencias encontradas no harían sino corroborar las hipótesis de la extensión geográfica y cronológica así como la diversidad de funciones para las que se usaba.

Sin embargo, en el caso de las pizarras numerales (miles, llamadas también de tipo Lerilla ), como en el caso del resto en el que aparecen cientos de textos (llamadas de tipo Diego Alvaro) o, en menor cantidad, textos con dibujos y dibujos con números, nadie ha puesto en duda su autenticidad; incluida Isabel Velazquez, “experta” en pizarras con textos y autora de uno de los informes de la comisión científica sobre las piezas de Iruña-Veleia en el que mostraba sus suspicacias por la aparición de tal número de ostraka concentrado en este yacimiento. El problema de estas pizarras como hemos visto, porque muchas de ellas están descontextualizadas arqueológicamente o han aparecido en posición secundaria reutilizadas en la construcción de edificaciones, ha sido siempre su datación. Cuestión que cada vez más parece zanjarse a favor de la extensión del arco cronológico, por lo que no en todos los casos se las puede calificar de visigodas.

“Todo ello parece encaminarse hacia la idea de un periodo de uso de estas pizarras numerales fue más amplio de lo que se ha propuesto tradicionalmente. Se trataba, en definitiva, de un sistema de tradición romana, con evidencias para el siglo IV, cuyo uso se dilató durante el periodo post-romano, cuando parece haber alcanzado un considerable desarrollo gracias a la conservación en un soporte pétreo”.

En el caso de las ostraka de Iruña-Veleia no ha habido tampoco duda, pero en este caso para declararlas oficialmente falsificaciones. Así lo afirma la orden foral 444/2008 dictada por la Diputación de Alava “dueña” en nombre de todos los alavesas del patrimonio arqueológico y así lo dictaminan en sus informes algunos expertos de la comisión científica organizada por la diputación para su estudio;. entre ellos Isabel Velazquez y Gorrochategui.

Además, la interposición de la querella subsiguiente a la orden foral hace que al día de hoy ocurran cosas como que esta pieza 12702, de gran interés y fácilmente datable por procedimientos no arqueológicos, permanezca en el olvido sin datar, sometida al albur del proceso judicial en fase se instrucción desde marzo del 2009 en el está inmerso este conjunto de Iruña-Veleia condenado por este motivo al ostracismo académico

Iruña-Veleia askatu ¡¡¡

referencias bibliográficas

- Cordero Ruiz, T., & Martin Viso, I. (2012).

Sobre los usos y la cronología de las pizarras numerales: Reflexiones a partir del caso del yacimiento de Valdelobos (Montijo, Badajoz) ; Use and chronology of numeral slates: Some remarks on the case of the archaeological site of Valdelobos (Montijo, Badajoz) – 208. Archivo Español de Arqueología, 253-266 http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/viewFile/207/208 - Diaz, P., & Martin Viso, I. (s. f.).

Una contabilidad esquiva: las pizarras numerales visigodas y el caso de El Cortinal de San Juan (Salvatierra de Tormes) | Iñaki Martín Viso – Academia.edu.

Aquí - Filloy Nieva, I., & Gil Zubillaga, E. (2007). Conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. Informe sobre los hallazgos de grafitos de carácter excepcional.

http://www.alava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_30.pdf - SOS Iruña-Veleia. (2010). Ostracabase – SOS Iruña-Veleia.

http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:arqueologia