La inscripción en la muralla

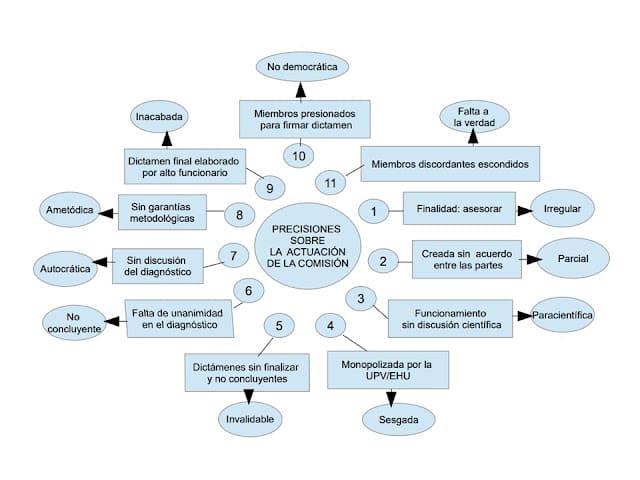

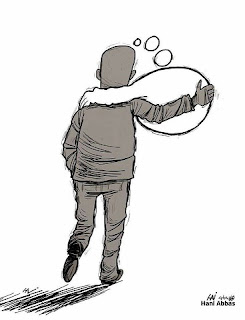

Con este post inicio una “trilogía para escépticos” sobre los hallazgos de Iruña-Veleia, principalmente dirigido a quienes, por un lado, tienen una visión crítica de los argumentos profalsedad de los miembros de la Comisión y de otros, pero, por otro, tienen dudas sobre la autenticidad del conjunto epigráfico hallado en Iruña-Veleia por el equipo arqueológico de Lurmen, dirigido por Eliseo Gil e Idoia Filloy, en 2005-2006. No va dirigido a falsistas recalcitrantes, firmes e inamovibles en su fe, a quienes ningún argumento va a convencer, pero podría servir a algún falsista “ignorante”, cuyas ideas han sido inducidas y moldeadas por los medios y desconoce que existe otra realidad de Iruña-Veleia más allá de la mediática tergiversada y manipulada.

Mi convicción de que los grafitos de Iruña-Veleia son auténticos, es decir de la época romana que indica la estratigrafía, la he dado a conocer previamente, resumiendo mis principales argumentos en un post [1]. Las declaraciones de los testigos en el juicio, la sentencia judicial y otros hechos posteriores, como el hallazgo de una inscripción en la muralla con evidentes paralelos con varios grafitos hallados por Lurmen, me han reafirmado en mi convicción. La trilogía se compondrá de tres partes, que tratarán sobre tres inscripciones que apoyan fuertemente la autenticidad de dichos grafitos: (1) la inscripción hallada recientemente en la muralla de la ciudad romana; (2) la inscripción en un plato, descubierta en Iruña-Veleia en septiembre de 2006 a las pocas horas de la exhumación de la pieza (número 14469); y (3) la inscripción en un ladrillo hallada en el verano de 2006 por las restauradoras del Museo de Arqueología de Álava (pieza 15656).

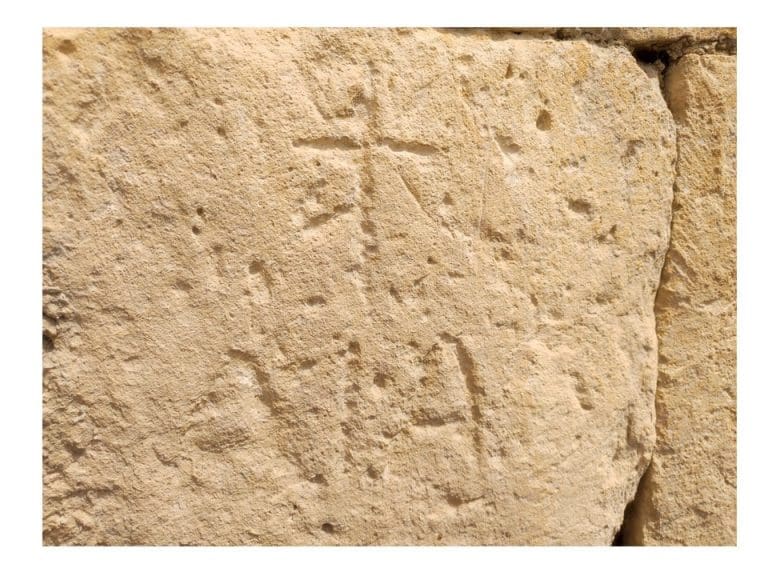

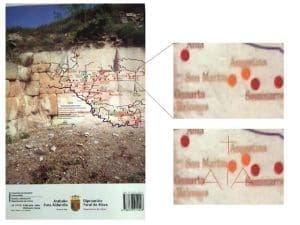

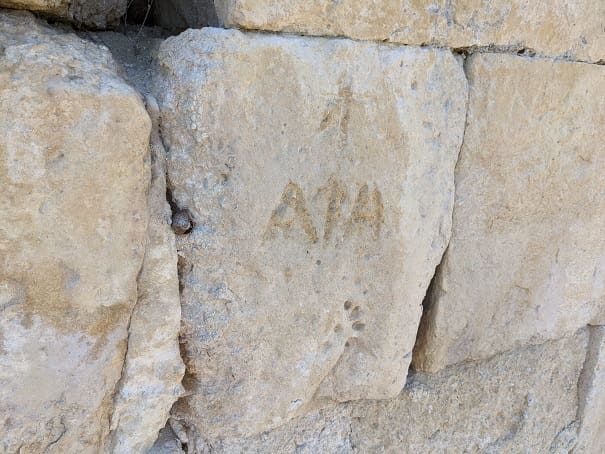

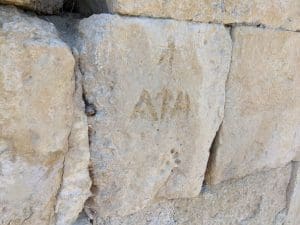

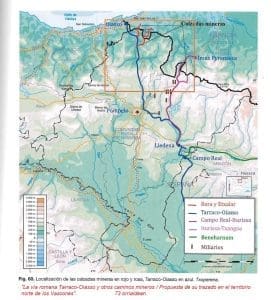

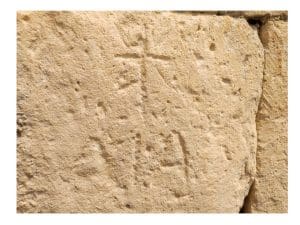

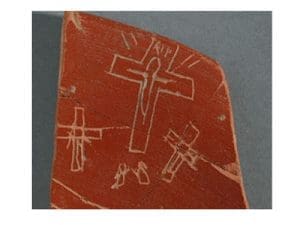

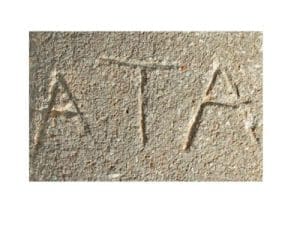

El hallazgo de una inscripción en la muralla romana del yacimiento de Iruña-Veleia en la que parece leerse la palabra ATA debajo de una cruz, fue anunciada recientemente por la asociación Iruña-Veleia Martxan [2] (Figura 1). Aunque se ha dado a conocer hace poco, era visible desde hace muchos años, habiendo documentación fotográfica de ella desde al menos el año 2000, cuando se publicó el catálogo “La romanización en Álava”, de Eliseo Gil e Idoia Filloy [3], en cuya contraportada se muestra una fotografía de la muralla con un mapa de Álava superpuesto. A pesar de la baja resolución de la foto y la superposición del mapa, se pueden ver dos As, un trazo vertical entre ambas y una cruz encima (Figura 2).

|

Figura 1. Inscripción en la muralla de Iruña-Veleia. Se observa una cruz de la que salen 4 líneas oblicuas desde la proximidad de sus ángulos. La parte superior de la cruz parece tener forma ovalada, como si representara la cabeza del crucificado. Debajo parece leerse ATA, aunque no se observa la parte derecha del trazo horizontal de la T.

Como la lectura de la inscripción no es totalmente clara en las fotos, en particular la de la letra entre las dos As, fui personalmente al yacimiento para examinarla. Lo primero que me llamó la atención de la inscripción es su aspecto erosionado y envejecido, que no sugiere una ejecución reciente. Las dos As y el trazo vertical entre ambas eran inequívocos. En cuanto al trazo horizontal de la supuesta T, el lado izquierdo me pareció muy probablemente intencionado, porque no hay trazos accidentales en las proximidades que se le asemejen en su forma rectilínea y estrecha y porque parte exactamente del extremo superior del trazo vertical; en cuanto al esperado trazo derecho, no fui capaz de verlo, aunque no puedo asegurar que no hubiera existido anteriormente, habiéndose borrado por la erosión. Por lo tanto, mi propuesta de lectura es que la letra entre ambas As sea una T con un trazo horizontal superficial, en el que la erosión, al estar expuesta durante siglos a los elementos, hubiera borrado su parte derecha, o que, como explicaré más adelante, se hubiera escrito originalmente solo con la parte izquierda del trazo horizontal.

¿Por qué no se prestó atención a la inscripción hasta fechas recientes? Probablemente porque no se veía claramente, particularmente la letra entre las dos As, a causa de la erosión y quizá por la pátina que la cubría. Pero hace pocos meses se ha realizado un trabajo de limpieza de la muralla que ha facilitado su lectura.

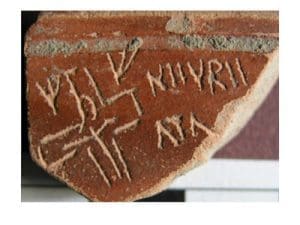

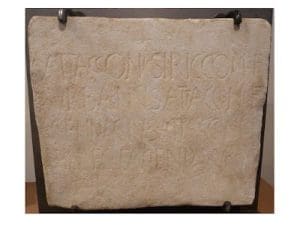

La lectura ATA de la inscripción de la muralla tiene evidentes paralelos con varios grafitos hallados en 2005-2006 por el equipo de Lurmen, en número de 12, que contienen la palabra ATA, tal como indica la nota hecha pública por Iruña-Veleia Martxan, que en los contextos en los que aparece corresponde inequívocamente al aita vasco actual (“padre”) [4]. El paralelo más claro es con la pieza 15916, que contiene la expresión “NIIVRII ATA” (mi padre) junto a una cruz con un crucificado esquemático y marcas triples a ambos lados, similares a las que aparecen en otros grafitos de Iruña-Veleia, aparentemente como símbolo de santidad (Figura 3). También tiene paralelos en antropónimos de inscripciones aquitanas que contienen ATTA, como ATTACCONIS (Figura 4) o en el ATTASIS de Santa Cruz de Yanguas (Tierras Altas de Soria) [5].

|

Figura 3. Pieza 15916 de Iruña-Veleia. Se observa una cruz con la figura esquemática del crucificado, dos marcas triples (posibles signos de santidad) a ambos lados de la parte superior de la cruz y el texto NIIVRII ATA a la derecha.

|

Figura 4. Attacconis en una inscripción aquitana expuesta en el museo de Saint-Bertrand-de-Comminges (Francia).

En cuanto a los 4 “rayos” oblicuos que salen de los 4 ángulos de la cruz, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, tienen un claro paralelo en los 4 trazos oblicuos, 2 paralelos a cada lado, que salen hacia arriba de la cruz en la pieza 12108 (la del Calvario), que podrían ser un símbolo de santidad (Figura 5). También la cabeza del crucificado de esta y otras crucifixiones (como la de la pieza 15916) de Iruña-Veleia tiene cierto parecido a la elipse que parece verse en la parte superior de la cruz de la muralla.

|

Figura 5. Pieza 12108 de Iruña-Veleia. Escena del calvario, con dos líneas oblicuas paralelas a cada lado de la parte superior de la cruz.

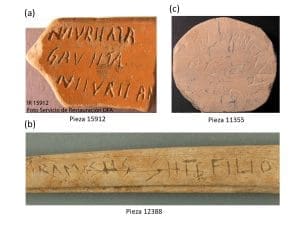

Aunque no se vea la parte derecha del trazo horizontal de la T, hay que tener en cuenta (además de la posible acción de la erosión) la gran diversidad de formas de letras que existía en la Antigüedad romana, que pueden explicar la existencia de diferentes formas de T, tal como vemos en algunos grafitos de Iruña-Veleia , como los de las piezas 15912 (“NIIVRII ATA / GAV ILTA / NIIVRII AM[“), donde la T de ATA solo tiene un pequeño trazo horizontal, ligeramente oblicuo, hacia la izquierda, sin mostrar ninguno hacia la derecha (Figura 6a), 15916 («NIIVRII ATA»), con una T similar a la de la pieza 15912 (Figura 3), o 12388 (“RAMASIIS SIITI FILIO”), donde la T de SIITI tiene un trazo horizontal que solo se prolonga hacia la derecha (Figura 6b). Por otra parte, en otro grafito de Iruña-Veleia, el de la pieza 11355 (“AT MINERVA”), la T de AT tiene un trazo horizontal cuya mitad izquierda apenas se ve, debido a la erosión, aunque se puede vislumbrar (Figura 6c). Por lo tanto, la forma de la T del ATA de la muralla tiene paralelos en los grafitos de Iruña-Veleia, que apoyan su adscripción a una misma época, la romana, en la que está documentada una gran diversidad de formas de letras.

|

Figura 6. Ts de grafitos de Iruña-Veleia con trazo horizontal incompleto o parcialmente erosionado. (a) Pieza 15912 (“NIIVRII ATA / GAV ILTA / NIIVRII AM[“), donde en la T de ATA el trazo horizontal solo se prolonga hacia la izquierda. (b) Pieza 12388 (“RAMASIIS SIITI FILIO”), donde la T de SIITI tiene un trazo horizontal que solo se prolonga hacia la derecha. (c) Pieza 11355 (“AT MINERVA”), donde la T de AT tiene un trazo horizontal cuya mitad izquierda apenas se ve, debido a la erosión.

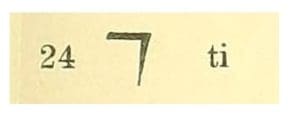

También lo tiene en la nota tironiana que representa la sílaba ti, cuya forma es similar a una T a la que le faltara la parte derecha del trazo horizontal [6] (Figura 7). Las notas tironianas se han comentado en este blog por su posible utilización en un grafito de Iruña-Veleia, el de la pieza 11422 [7]. La notación tironiana era un sistema de taquigrafía inventado por Tiro, secretario de Cicerón, en el siglo I a.C., que originalmente consistía en unos 4.000 signos, que en época clásica se incrementaron hasta unos 5.000, ampliándose en época medieval hasta llegar a unos 13.000. Los signos originales no se han conservado en ningún manuscrito de época romana, proviniendo todo lo que sabemos de ellos de manuscritos medievales.

|

|

Figura 7. Símbolo que representa la sílaba ti en las notas tironianas [6]. |

¿Podría ser la inscripción de la muralla de ejecución reciente? Como comenté, tiene un aspecto erosionado y antiguo y además ya estaba al menos desde 2000. Sería absurdo pensar que el supuesto falsificador de Iruña-Veleia la hubiera hecho hacia 2000, porque todos se hubieran dado cuenta de la súbita aparición de una inscripción junto a la puerta principal por la que se entra en el recinto amurallado de Veleia y porque no tiene sentido hacerla para no darla a conocer como inscripción de época romana y al cabo de 5 o 6 años reproducirla en varios grafitos. Pero si alguien sugiriera que un falsificador la pudiera haber hecho en 2000 o antes, quedaría desmentida la hipótesis de Joseba Lakarra que propone que el falsificador de los grafitos de Iruña-Veleia se había basado en el libro sobre el euskera arcaico de Núñez Astrain, publicado en 2003 [8], o la de otros que proponen que la falsificación se hizo como consecuencia de las presiones del patrocinador de las excavaciones, Euskotren [9], que firmó el patrocinio en 2001. Aparte de ello, Josetxo Mendia, guía de las visitas alternativas al yacimiento, me informó que cuando la encontraron dieron aviso al guarda que estaba en el lugar para que se lo comunicara a los responsables del yacimiento y la respuesta que le transmitieron estos fue que ya la habían visto y que podía ser hasta medieval. Por lo tanto, los propios responsables del yacimiento admiten que no es reciente.

Ata es un antropónimo, poco frecuente, que aparece en algunas inscripciones de época romana [10] (Figura 8). ¿Podría ser el ATA de la muralla un antropónimo y no el aita vasco actual? Por poder, podría, pero sería una explicación muy rebuscada, primero, porque se han hallado 12 grafitos en el mismo yacimiento con la palabra ata con el significado de padre, una de ellas junto a una cruz; y segundo, porque el buscar una explicación de ATA ajena a los grafitos hallados por Lurmen no explicaría el paralelismo de los “rayos” oblicuos que salen de la cruz con los de la pieza 12108 ni el de ATA junto a una cruz de otros dos grafitos. En mi opinión, una explicación lógica y no rebuscada de la inscripción de la muralla pasa necesariamente por sus paralelos evidentes con los grafitos hallados por Lurmen en el yacimiento. Con ellos, la inscripción se puede poner en el contexto de un conjunto epigráfico hallado en el mismo lugar que presenta una gran coherencia interna, y sin ellos, no tiene sentido. Este es al menos el 8º hallazgo posterior a los de Lurmen que los reproducen y el 2º en Iruña-Veleia, después del ara hallada por el equipo de Julio Núñez con el nombre romano de la ciudad [11].

|

Figura 8. ATA en una inscripción del norte de África (CaSteR-2019).

Siempre habrá algunos que partan de la premisa de que los grafitos de Iruña-Veleia son falsos. Pero este post no está escrito para dogmáticos ni para quienes parten de prejuicios basados en una fe ciega en la Comisión o en Navarro, sino para quienes tienen una mente abierta e inquisitiva, requisito indispensable para llevar a cabo cualquier investigación científica.

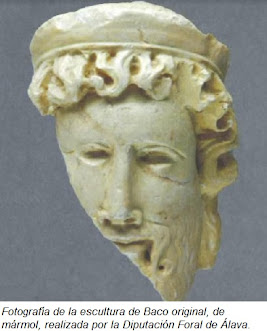

Los responsables actuales del yacimiento consideran la posible adscripción de la inscripción a la época medieval. No sé por qué, pues hay datos no cuestionados que indican la presencia del cristianismo en Veleia en época antigua, como el hallazgo de una lucerna con un crismón por el equipo de Eliseo Gil, que fue publicado [12] y está expuesto en el Museo de Arqueología de Álava. Pero aunque se considere que la inscripción pudiera ser de época medieval, el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, responsable del yacimiento, debería enviar a epigrafistas y otros especialistas para su inspección, interpretación y posterior publicación. De momento no tengo noticias en este sentido. Por lo que hay que seguir insistiendo (especialmente los alaveses, porque es su/vuestro gobierno el que tiene la sartén por el mango y es su/vuestro yacimiento, que es propiedad pública de la provincia de Álava; y ahora que el gobierno vasco ha puesto dinero para el yacimiento, también los demás vascos).

Referencias

1. Thomson M. Por qué creo que los grafitos de Iruña-Veleia son auténticos más allá de una duda razonable. Ama Ata. 26 agosto 2016. https://www.amaata.com/2016/08/por-que-creo-que-los-grafitos-de-iruna.html

2. Iruña-Veleia Martxan. La DFA sigue negándose a investigar la verdad sobre los grafitos. Ama Ata. 28 junio 2022. https://www.amaata.com/2022/06/la-dfa-sigue-negandose-investigar-la.html

3. Gil Zubillaga E, Filloy Nieva I. La romanización en Álava: catálogo de la exposición permanente sobre Álava en época romana del Museo de Arqueología de Álava. Publicaciones de la Diputación Foral de Álava / Arabako Foru Aldundiaren Argitalpenak. Julio 2000.

4. Ostracabase. http://sos-veleia1.wikidot.com/arqueologia:arqueologia

5. Orduña E. Bases de datos de inscripciones aquitanas. http://eorduna.awardspace.info/aquitano/buscador.php

6. Schmitz, W. Commentarii notarum tironianarum cum prolegomenis adnotationibus criticis et exegeticis notarumque indice alphabetico. 1893. https://archive.org/details/commentariinotar00schm

7. Satué, A. El grafito del signo matemático de implicación de Iruña-Veleia https://www.amaata.com/2013/03/el-grafito-del-signo-matematico-de.html

8. Lakarra J. Informe sobre supuestas inscripciones eusquéricas antiguas de Veleia. 2008. https://www.araba.eus/publicar/Informes/Veleia_Inf_07.pdf

9. Rodríguez Temiño I, Yañez A. Consideraciones acerca de la sentencia de junio de 2020 sobre el «caso Iruña-Veleia». En “De falsa et vera historia 4”, Ed. Klaus Lennartz. Pp. 403-414. Ediciones Clásicas. Madrid, 2021. https://www.academia.edu/58443384/Consideraciones_acerca_de_la_sentencia_de_junio_de_2020_sobre_el_caso_Iru%C3%B1a_Veleia_

10. Epigraphik Datenbank – Clauss Slaby. http://www.manfredclauss.de/gb/index.html

11. Thomson M. Siete hallazgos que reproducen los hallazgos cuestionados de Iruña-Veleia. Ama Ata. 13 diciembre 2020. https://www.amaata.com/2020/12/siete-hallazgos-que-reproducen-los.html

12. Gil Zubillaga E. Iconografía cristiana sobre sigillata tardía de Iruña/Veleia. Isturitz: Cuadernos de prehistoria – arqueología. Nº 9. ISSN 1137-4489. 1997.