|

|

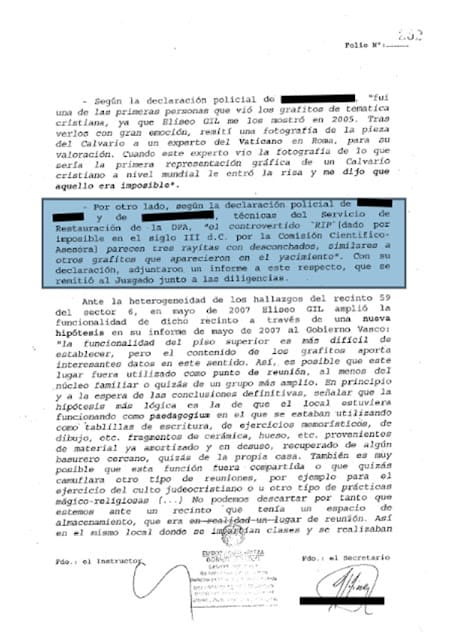

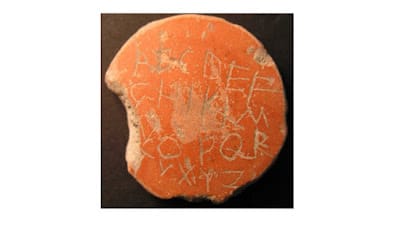

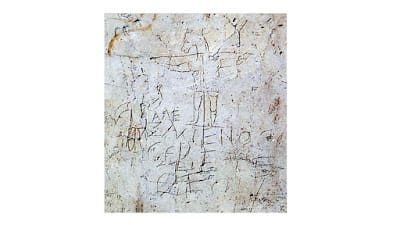

Fig. 1. Pieza 12108: escena del calvario [1]. Se muestra ampliada la inscripción sobre la cruz.

|

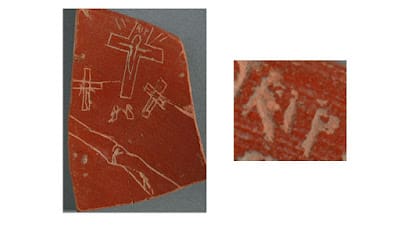

La lectura RIP de la inscripción sobre la cruz del calvario de Iruña-Veleia (Fig. 1) forma parte prominente del argumentario ad ridiculum falsista sobre Iruña-Veleia, junto a otros grafitos como “Descartes” [2], el “cerdito” (alias Porky) [3], la “sirena” [4] o Nefertiti [5], cuya sola mención provocaría la risa o la sonrisa burlona y el rechazo, por lo absurdo, de los grafitos. Cisonten/Gorrochategui destaca este grafito como paradigma de falsedad entre todos los demás diciendo “Claro que tampoco se puede pasar uno toda la vida elaborando un informe para verificar la autenticidad de unas inscripciones en una de las cuales hay un RIP en un calvario” [6]. Antes, el propio Gorrochategui había escrito en su artículo Hic et Nunc (texto de una charla de 2010): “Pero a nadie se le escapa que esta conclusión [de falsedad] es ahora aceptada por la inmensa mayoría de la opinión pública vasca, gracias a que en el mismo lote fraudulento venían calvarios con RIP, menciones de Nefertiti y extravagancias latinas como las apuntadas antes.” [7]. En sus “Armas de la Filología”, incorporado a su informe sobre los grafitos de Iruña-Veleia, le dedica amplio espacio a la discusión sobre el RIP: “Parece evidente que en nuestro caso las letras deben representar precisamente la fórmula cristiana de la muerte: o recessit in pace ‘murió en paz’ o requiescit in pace‘descansa en paz’, lo cual, dicho de Cristo, representa una contradicción con el mensaje central del Evangelio y de la fe cristiana: que Cristo precisamente no descansó en paz, sino que resucitó. Por otro lado, el letrero se alejaría de la versión de los evangelios (de los cuatro, aunque con pequeñas diferencias entre sí), que concuerdan en que el letrero recogían la causa del proceso y sentencia ‘Jesús rey de los judíos’ y según el evangelio de San Juan ‘Jesús nazareno rey de los judíos’. Tenemos por tanto dos problemas: el teológico y el histórico.”… “De todo ello se deduce que la abreviatura RIP para la fórmula recessit in pace no fue utilizada, ni seguramente conocida, en época romana ni visigoda, siendo su empleo posterior. Ello plantea evidentemente un problema filológico de enorme calado” [8], sentenciando luego en su “Dictamen”: “No hay ningún ejemplo de abreviatura RIP.” [9]. Coincidiendo en lo sustancial con Gorrochategui, Isabel Velázquez califica como “absolutamente impensable” el letrero con RIP, aunque su interpretación no es idéntica: requiescat o requievit in pace [10].

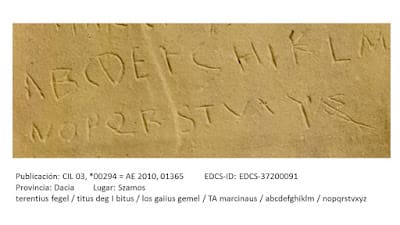

La pregunta que le viene a uno inmediatamente a la mente es ¿por qué si, según Gorrochategui y Velázquez, la abreviatura RIP no está documentada en la Antigüedad con el significado de requiescit/recessit/requiescat/requievit in pace, y además dicho significado plantea problemas graves de tipo teológico, histórico y filológico, ambos autores coinciden en interpretarla de esta manera en una pieza procedente de una excavación arqueológica profesional de una ciudad romana datada mediante estratigrafía en el siglo III d.C., sin intentar buscar ninguna otra interpretación alternativa encajable en la época señalada por la estratigrafía? Esta actitud no es entendible, por ilógica, pero es consistente con la forma tan peculiar que tienen de proceder en sus argumentaciones en sus informes sobre los hallazgos de Iruña-Veleia: cuando no encuentran un paralelo en la Antigüedad que se les venga a la mente, no parecen verse obligados a hacer búsquedas exhaustivas en la bibliografía y bases de datos epigráficas o a buscar interpretaciones alternativas en un contexto antiguo, como sería de esperar, sino que ello les sirve como excusa para apuntar hacia la falsedad, y si encuentran algún paralelo en época actual, aún mejor para reafirmarse en sus ideas preconcebidas. En el caso de RIP, el que la abreviatura se utilice actualmente con el significado de “requiescat in pace” les viene como anillo al dedo para apoyar una idea, la de falsedad, que parece fijada de antemano, a pesar de que no tendrían demasiado complicado buscar otra interpretación en la Antigüedad, ya que, aparte de que en dicha época hay documentadas abreviaturas muy parecidas, como RINP, RQIP, RQIPC o DIP (depositus in pace) [11], en el Evangelio de San Marcos, versión Vulgata, se dice que el letrero de la cruz de Cristo rezaba simplemente Rex Iudaeorum(lo cual, incomprensiblemente, omite Gorrochategui en sus “Armas de la filología”, a la vez que alude a un supuesto letrero “Jesús rey de los judíos” que no está en ninguno de los cuatro evangelios), cuyas iniciales RI coinciden parcialmente con el letrero del grafito de Iruña-Veleia, y que aparece abreviado en el crucifijo de un relicario del siglo V como Rex Iud (Fig. 2). Lo que sí tienen complicado es encajar el RIP en una falsificación contemporánea, porque ¿cómo explicar que a un falsificador con conocimientos tan sofisticados sobre el latín vulgar, la epigrafía y paleografía de época romana y el cristianismo primitivo como los requeridos para fabricar los grafitos de Iruña-Veleia se le pudiera ocurrir colocar el letrero RIP sobre la cabeza de Cristo crucificado con el significado de “requiescat in pace”? ¿Con qué intención? ¿No parece absurdo? Ciertamente lo es, pero por increíble que parezca, esto es precisamente lo que nos proponen en sus informes dos prestigiosos filólogos y catedráticos universitarios.

|

|

Fig. 2. Relicario de marfil con la crucifixión de Cristo y la inscripción REX IVD en la cruz. Roma, c. 420-430 d.C. British Museum.

|

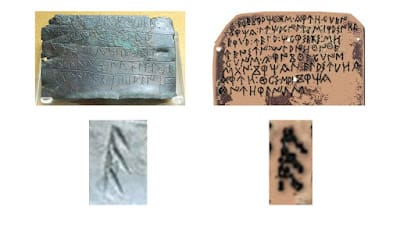

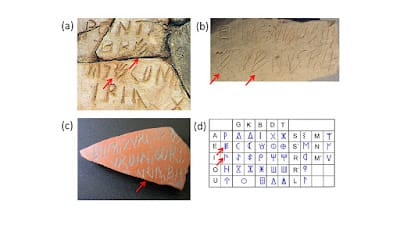

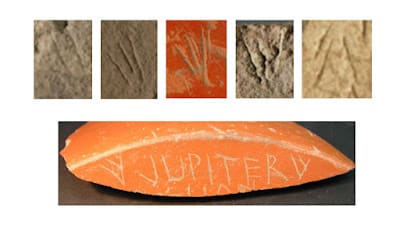

Otra pregunta que me hago es por qué Gorrochategui y Velázquez están tan seguros de la lectura RIP, cuando en la inspección de las fotografías no está nada claro que la primera letra sea una R. De hecho, dos técnicos del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, que inspeccionaron personalmente la pieza, no vieron tal R, sino “tres rayitas con desconchados, similares a otros grafitos que aparecieron en el yacimiento” (Fig. 3) [12] y el lingüista y epigrafista alemán Herbert Sauren vio una E arcaica [13]. Yo he defendido esta última lectura, basándome en que, como observaron las técnicos de la DFA, parecen verse tres rayas oblicuas paralelas que van de izquierda a derecha y de arriba abajo, como las de las Es arcaicas de algunas inscripciones celtíberas (Fig. 4) [14], y teniendo en cuenta que en otros grafitos de Iruña-Veleia, al igual que en el Itinerario de Barro, aparecen signos ibéricos insertos entre letras latinas (Fig. 5). Inicialmente descarté que fuera una R, porque no conocía ninguna con tres rayas paralelas. Sin embargo, en este foro, “Karistiarra” señaló el parecido del signo de la cruz del calvario con la R del abecedario de otro grafito de Iruña-Veleia, de la pieza 15542 (Fig. 6), considerado auténtico por la Ertzaintza, al haber arqueólogos que testificaron haberlo visto in situ en el momento de su exhumación [15], en la cual hay dos líneas oblicuas paralelas. En un primer momento, interpreté la línea más fina como posible ralladura accidental, quizá producida por habérsele “ido la mano” al escritor al apretar con fuerza sobre la cerámica. Sin embargo, al comprobar que en el mismo abecedario hay una K con cuatro rayas que divergen desde el centro del trazo vertical (Fig. 6), de forma similar a la K de otro abecedario de época romana de Dacia en el que se ven tres rayas divergentes (Fig. 7), acepté la posibilidad de que el segundo trazo oblicuo de la R del abecedario de Iruña-Veleia no fuera accidental, sino intencionado. Esta posibilidad también es consistente con el hecho de que la adición de trazos extra a las letras no es infrecuente en inscripciones de época romana, como vemos en varias letras de grafitos de Segóbriga [15] o en Zs atravesadas por un trazo horizontal medio [16] (como también se ve en el abecedario de Dacia). Sin embargo, al desconocer la existencia de otras Rs antiguas con trazo oblicuo doble, me mantuve escéptico con esta idea, hasta que recientemente leí una noticia en el foro Terrae Antiquae [17] informando del descubrimiento cerca de Jerez de monedas de época romana con el nombre antiguo de la ciudad, Ceri, en una de las cuales se ve una R con dos trazos oblicuos (Fig. 8). Ello implica que el segundo trazo oblicuo de la R del abecedario de Iruña-Veleia probablemente no es accidental, sino intencionado, formando parte de una variante gráfica de la letra existente en la Antigüedad. Consiguientemente, también la primera letra de la inscripción de la cruz del calvario de Iruña-Veleia puede ser una R de este tipo. En ella, la línea oblicua superior puede ser la parte superior del semicírculo, que no se habría llegado a completar por la dificultad de trazar uno tan pequeño en un soporte cerámico y por la posible existencia de irregularidades en su superficie.

|

|

Fig. 4. Bronces celtíberos de Cortono (izda.) y Luzaga (Guadalajara) (dcha.) con Es arcaicas (ampliadas).

|

|

|

Fig. 5. Signos ibéricos en la placa II del Itinerario de Barro (a) y en las piezas 11425 (b) y 13397 (c) de Iruña-Veleia. (d) Signario ibérico nororiental.

|

|

|

Fig. 6. Abecedario de la pieza 15542 de Iruña-Veleia.

|

|

|

Fig. 7. Abecedario de época romana de Dacia.

|

En cuanto a la posibilidad de que la primera letra de la inscripción sea una E arcaica, como propone Sauren [13] y como defendí previamente, no puedo descartarla completamente, pero actualmente no favorezco esta idea, por el mayor parecido con la Rs de trazo oblicuo doble del abecedario de Iruña-Veleia y de la moneda de Jerez y porque otras Es arcaicas que vemos en Iruña-Veleia, así como las del Itinerario de Barro (Fig. 5), son del tipo del signario ibérico nororiental, con los trazos yendo de abajo a arriba, en vez de arriba a abajo, como en el calvario. Además, los trazos paralelos de las Es de los bronces celtibéricos de Cortono y Luzaga tienen aproximadamente la misma longitud (Fig. 4), lo cual no ocurre con los trazos de la inscripción del calvario.

En cuanto a la posibilidad de que sea un signo de santidad en forma de “comillas triples”, como parecen sugerir las técnicos de la DFA, tampoco me parece probable. Primero, porque ya hay signos de santidad, en forma de trazos dobles, a ambos lados de la cruz (Fig. 1). Segundo, porque los signos de santidad de Iruña-Veleia enmarcan los nombres a ambos lados, y en este caso aparecen solo a la izquierda del IP. Y tercero, porque las formas de los signos de santidad son diferentes al que aparece en la cruz (Fig. 9). Lo más parecido a éste serían las situadas a ambos lados de Jupiter en la pieza 10771, pero son signos con trazo triple, como otros de Iruña-Veleia (no cuádruple como el del calvario), en los que el trazo al que se unen los dos trazos oblicuos paralelos está a su derecha, formando un ángulo con vértice inferior, y no a su izquierda y formando un ángulo con vértice superior, como en la cruz del calvario (Fig. 9).

|

|

Fig. 9. Arriba: “Marcas triples” de santidad en grafitos de Iruña-Veleia. Abajo: JUPITER en la pieza 10771 de Iruña-Veleia con marcas triples a ambos lados.

|

Si la lectura fuera RIP, ¿cuál es su significado? Considerando los textos evangélicos, lo más lógico sería que RI significase Rex Iudaeorum, que es el letrero sobre la cruz de Cristo mencionado en el evangelio de San Marcos, reproducido en forma abreviada en la cruz de un relicario del siglo V como Rex Iud (Fig. 2). ¿Y la P? Estando sobre la figura de Jesús tras un título, “rey de los judíos”, que se le atribuye en los evangelios, sería razonable pensar que también fuera abreviatura de un título bíblico de Jesús. ¿Qué títulos se le atribuyen en el Nuevo Testamento a Jesús que comiencen por P en latín? Uno es el de prophetay otro es el de pontifex, traducción del griego archiereus, que significa sumo sacerdote. El título de profeta es un tanto marginal en los evangelios: a la pregunta de Jesús sobre lo que la gente decía de él, los apóstoles contestaron que algunos decían que era uno de los profetas, y en el evangelio de San Lucas uno de los discípulos que iban camino de Emaús tras la muerte de Jesús dice que éste fue “un profeta poderoso en obra y palabra”. En cuanto al de pontifex, la Carta a los Hebreos desarrolla el argumento de que Jesucristo es a la vez sumo sacerdote (pontifex) y víctima sacrificial. Yo me inclino hacia el significado de pontifex, porque aparece con mucha frecuencia en la numismática y epigrafía latinas abreviado como P en el título imperial de pontifex maximus (PM), mientras que no he encontrado ningún caso de utilización de P como abreviatura de propheta [18], y porque el título cristológico de sumo sacerdote está basado en una elaborada argumentación teológica en la Carta a los Hebreos, que es entendible desde la perspectiva del judaísmo, pero no desde la gentilidad, lo que concordaría con las características judaizantes de los grafitos de temática cristiana de Iruña Veleia. La unión de los títulos de máxima autoridad secular (rey) y religiosa (sumo sacerdote) de Israel en la persona de Cristo sería equivalente a la unión en la persona del emperador romano de los títulos de máxima autoridad secular (imperator) y religiosa (pontifex maximus) de Roma.

La lectura que propone Rodríguez Colmenero de Regis Iudaeorum Passio [19], no me parece muy acorde con la escena representada, que no es la pasión de Jesucristo, sino su acto final, que es su muerte en la cruz. Además, si fuera el título de una escena, debería ir encabezando la misma por encima del conjunto de los elementos que la componen. Por otra parte, tampoco he encontrado ningún caso en la epigrafía latina de utilización de P como abreviatura de passio.

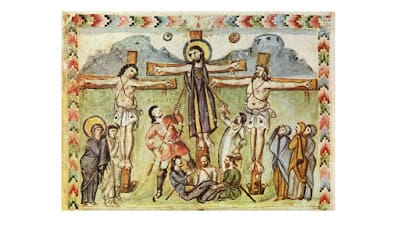

Además del letrero de la cruz, la propia figura de Cristo crucificado se ha utilizado como argumento contra la autenticidad del calvario de Iruña-Veleia. Giuliano Volpe, profesor de arqueología de la Universidad de Foggia, comentó lo siguiente en su informe: “El elemento cruz, ampliamente atestiguado en los grafitos, no es compatible con un periodo tan antiguo, pero la cosa más singular está en el hecho de que las cruces están pobladas, en el sentido que se trata de crucifijos, que, como es conocido, aparecen solo a partir de la mitad del siglo V.” [20]. Primero, habría que preguntarse si el del calvario de Iruña-Veleia es un crucifijo como los de época medieval. Y es que el esquematismo de la figura de Cristo es tan pronunciado en este y otros grafitos de Iruña-Veleia [21], que no sería posible identificarla con Cristo si no fuera por el contexto: el crucificado carece de elementos identificativos de Jesús, algunos descritos en los evangelios, como la corona de espinas o la herida en el costado, otros no bíblicos pero habituales al menos desde la crucifixión del Evangelio de Rabbula, del siglo VI, como la barba, el pelo largo y la aureola alrededor de la cabeza (Fig. 10). En algunas crucifixiones de Iruña-Veleia, el crucificado no se representa más que como dos trazos perpendiculares entrecruzados, con una elipse como cabeza en uno de los extremos del trazo vertical: si no fuera porque está en una cruz, su identificación no solo como Cristo sino como un ser humano sería dudosa [21]. Si hubiera que buscar un paralelo de las figuras de los Cristos crucificados de Iruña-Veleia, más que el de las crucifixiones medievales, yo diría que el más próximo sería el símbolo cristiano del staurogramma, documentado desde el siglo II, que, según la hipótesis del historiador del cristianismo primitivo Larry Hurtado, constituiría la más antigua referencia visual de Jesús crucificado [22].

|

|

Fig. 10. Escena del calvario en el Evangelio de Rabbula. Siria, 586 d.C.

|

Aparte de la disimilitud de los crucifijos de Iruña-Veleia con los medievales, la afirmación categórica de Volpe de que los crucifijos aparecen solo a partir de la mitad del siglo V está en contradicción con lo que Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, escribe en su artículo sobre el “grafito de Alexámeno”: “La gema más antigua con la imagen de la crucifixión, originaria probablemente de Siria, está fechada a finales del siglo II o principios del III. De mediados del siglo IV es otra gema, encontrada al parecer en Constanza (Rumania), en la que junto a la escena de la crucifixión aparecen las figuras de los apóstoles.” [23]. Estas crucifixiones antiguas, junto con la de otra gema del siglo IV d.C., se muestran en el libro “Picturing the Bible: The Earliest Christian Art” de Jeffrey Spier [24] (Fig. 11) y en el informe de Idoia Filloy sobre los motivos iconográficos de Iruña-Veleia [25]. El artículo de González Salinero está centrado en un grafito hallado en la colina del Palatino, en Roma, que representa a un hombre crucificado con cabeza de asno y a su izquierda un individuo con el brazo alzado en actitud de rezo o veneración, con un texto en griego en la parte inferior que dice “Alexamenos sebete Theon” (“Alexámenos adora a Dios”) (Fig. 12). La mayoría de los estudiosos data este grafito entre finales del siglo II y principios del III d.C. Sobre el significado de la escena representada, González Salinero comenta: “no hay ninguna razón que impida considerar al grafito de Alexámeno como una representación de carácter burlesco, difamatorio, blasfemo e irrisorio de la religión cristiana y a los dibujos que acompañan a la inscripción como caricaturas insultantes de la figura de Cristo y de sus adeptos.” Lo que se deduce de ello, obviamente, es que si a finales del II o principios del III se hace una burla de la adoración de Cristo crucificado, es porque el hecho que es objeto de la burla sería una realidad en aquella época, conclusión a la que también llega González Salinero: “nada habría impedido suponer que la veneración de la cruz era una práctica habitual entre los primeros cristianos aunque no se hubiese conservado ninguna imagen iconográfica de la misma correspondiente a esa época.”

|

|

Fig. 12. Grafito de Alexámeno. Hallado en el monte Palatino, Roma. Siglo II-III d.C.

|

El artículo de González Salinero también trata sobre las tendencias judaizantes de algunas comunidades cristianas de la Antigüedad, lo cual tiene gran relevancia para los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia, en los que son notorios los elementos cristianos judaizantes: “Tal como ha demostrado Manlio Simonetti, se deduce que la Iglesia romana de los primeros tiempos tardó mucho en desembarazarse de sus primitivos rasgos judeocristianos. Clemente de Roma refleja en su carta a los corintios, escrita a finales del siglo I, una impostación cultural y religiosa en la que la impronta judaica parece ser más fuerte que en las comunidades de origen netamente paulino, algo que concuerda sustancialmente con la visión de la comunidad romana ofrecida por el Pastor de Hermas algunos decenios después. Para precisar el significado de este aporte judaizante presente en la carta clementina, Simonetti prestó atención a tres puntos esenciales: por un lado, a su bajo perfil cristológico (Jesús es visto solamente como salvador y redentor, ignorando su vertiente cosmológica, fundamento de la cristología de alto perfil propia de la teología paulina y joánica), por otro, a la dirección presbiteral de una comunidad en la que tardaría en imponerse el episcopado monárquico, y finalmente, a la continua presencia del Antiguo Testamento, tanto en las citas directas como en las argumentaciones ajenas a la alegoría tipológica de la tradición paulina.”

En conclusión, en el calvario de la pieza 12108 de Iruña-Veleia confluyen diversos elementos que apuntan a una ejecución en época antigua:

1) Fue hallado por un equipo arqueológico profesional en un estrato del siglo III d.C. de un yacimiento de una ciudad romana.

2) El esquematismo extremo de la figura de Cristo crucificado, sin ningún distintivo identificativo de Jesús, está en consonancia con el esquematismo del arte cristiano primitivo descrito en la literatura [22], alejándose de las crucifixiones medievales y de épocas posteriores.

3) Si la lectura de la inscripción de la cruz fuera RIP, que he argumentado como más probable, tendría un paralelo parcial en el Rex Iudaeorumdel evangelio de San Marcos y en el Rex Iud de la crucifixión de un relicario del siglo V, apartándose del INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) del evangelio de San Juan establecido en las crucifixiones desde época medieval. La forma de la R, con doble trazo oblicuo, también tendría un paralelo paleográfico en el grafito del abecedario de Iruña-Veleia, de cuya exhumación hay testigos, y en la R de CERI de una moneda de época romana encontrada cerca de Jerez. Sería muy difícil concebir que un falsificador moderno conociera este tipo de R debido a su rareza: no aparece en los grafitos de Pompeya [26], Ostia Antica [27], Segóbriga [28] o Augusta Raurica [29], ni en las cartas de Vindolanda [30], ni en el libro de epigrafía latina de John E. Sandys [31].

4) Si la primera letra fuera una E arcaica (lo cual creo poco probable), tendría paralelos en las Es ibéricas del Itinerario de Barro (aunque no son idénticas), datadas mediante termoluminiscencia hacia el siglo III d.C. [32], y en algunas Es de inscripciones celtíberas.

5) Las rayas de santidad a ambos lados de la cruz tienen un paralelo en las marcas triples halladas en una inscripción enmarcando un nombre hebreo en Silves (Portugal) datada en el siglo IV d.C. [33,34].

6) Existen paralelos coetáneos de la crucifixión del calvario de Iruña-Veleia en crucifijos de un amuleto y dos gemas datados en los siglos II a IV d.C. y en el grafito de Alexámeno, burla de la adoración a Cristo crucificado, del siglo II a III d.C.

7) El contexto cristiano judaizante del conjunto epigráfico del que forma parte el calvario, que presenta una gran coherencia interna, es consistente con las tendencias judaizantes de algunas comunidades cristianas de la Antigüedad descritas por diversos historiadores.

A favor de una fecha no antigua, tendríamos únicamente el RIP, si se interpretase como “requiescat in pace”. Pero si alguien se quiere aferrar a esta interpretación para calificar el grafito como falsificación reciente, tendría que explicar, primero, la presencia de una R con dos trazos oblicuos paralelos, inexistente en la actualidad y rara en la Antigüedad, y, segundo, cómo un falsificador, que debería tener unos conocimientos excepcionales de la epigrafía y paleografía de época romana, del texto bíblico y del cristianismo primitivo que le permitieran aportar a la escena todos los elementos que lo hacen creíble en un contexto antiguo, pudo tener la ocurrencia de realizar un acto tan inexplicable y contrario a sus propios intereses como colocar una abreviatura no documentada en la Antigüedad (ni tampoco en época actual como letrero de un crucifijo) y teológicamente problemática, si la interpretación fuera la mencionada, sobre la cabeza de Cristo crucificado. La absoluta inverosimilitud de este escenario y la multitud de paralelos en época romana hacen que se imponga con rotundidad la hipótesis de ejecución antigua sobre la de falsificación reciente.

Referencias

1. Ostracabase. http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:arqueologia.

2. Thomson, M. Descartes, ¿Descartes?, “yo no lo aseguro”, “yo no he afirmado esto”, “¿quién es este señor en la antigüedad?”, Diis Cart[ ], Niscart(o), Miscart (y otras controversias sobre los grafitos de Iruña-Veleia). Ama Ata. 5 julio 2014. http://www.amaata.com/2014/07/descartes-descartes-yo-no-lo-aseguro-yo.html

3. Thomson, M. El “cerdito” de Veleia, Porky y la burla de los hallazgos. Ama Ata. 3 mayo 2013. http://www.amaata.com/2013/05/el-cerdito-de-veleia-porky-y-la-burla.html

4. Thomson, M. La “sirena” de Iruña-Veleia y su parecido con una figura en vidrio hallada por Gratiniano Nieto. Ama Ata. 9 agosto 2015. http://www.amaata.com/2015/08/la-sirena-de-iruna-veleia-y-su-parecido.html

5. Thomson, M. NIIFIIRTITI NIIPIIRTITI NIIPIIRTATI HAMSII. Ama Ata. 22 marzo 2013. http://www.amaata.com/2013/03/niifiirtiti-niipiirtiti-niipiirtati.html

6. Cisonten. Comentario en: Terrae Antiquae: Iruña Veleia y sus «revolucionarios» grafitos VIII: Más cerca de la autoría.

http://terraeantiqvae.com/profiles/blog/showid=2043782%3ABlogPost%3A65839&xg_source=activity&page=301#comments

http://terraeantiqvae.com/profiles/blog/showid=2043782%3ABlogPost%3A65839&xg_source=activity&page=301#comments

7. Gorrochategui, J. Hinc et nunc. Falsificaciones contemporáneas. El caso de Iruña-Veleia. En: “El monumento epigráfico en contextos secundarios: Procesos de reutilización, interpretación y falsificación”. Editores: Joan Carbonell Manils, Helena Gimeno Pascual y José Luis Moralejo Álvarez. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). 2011. http://www.amaata.com/2013/12/hic-et-nunc.html.

8. Gorrochategui, J. Las armas de la filología. 2007.

9. Gorrochategui, J. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui.

10. Velázquez, I. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia.

11. Thomson, M. Algunas abreviaturas de Iruña-Veleia: FILI(VS), CORNE(LIVS/LIA), R?(?) I(?) P(?). Ama Ata. 6/12/2013. http://www.amaata.com/2013/12/filivs-cornelivslia-r-i-p_6.html

12. Van den Driessche, K. Comentario en “Próxima visita alternativa: este domingo 2 de octubre”. Ama Ata. 28/9/2016. http://www.amaata.com/2016/09/proxima-visita-alternativa-este-domingo.html

13. Sauren, H. Le Christ crucifié. Sept répresentations de l’Antiquité.

14. Thomson, M. Es arcaicas. Ama Ata. 12/2/2013. http://www.amaata.com/2013/02/es-arcaicas.html

15. Thomson, M. Paralelos en grafitos “excepcionales” de Iruña-Veleia de grafitos hallados en el yacimiento considerados genuinos por la Ertzaintza. Ama Ata. Enero 2016.

16. Thomson, M. La ciencia y la controversia sobre la autenticidad de los grafitos de Iruña-Veleia. Ama Ata. 25/6/2015. http://www.amaata.com/2015/06/la-ciencia-y-la-controversia-sobre-la.html

17. Caso de los Cobos, G. El topónimo romano de Jerez se aclara a partir del hallazgo de unas monedas. Terrae Antiquae. 1/5/2016.

18. Clauss-Slaby. Epigraphik Datenbank. http://www.manfredclauss.de/gb/index.html

19. Rodríguez Colmenero, A. Iruña-Veleia: sobre algunos grafitos singulares aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer. 2009.

20. Volpe, G, Núñez, J. Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los denominados “grafitos de carácter excepcional” del conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. 4/10/2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-motivos-iconograficos-presentes

21. Thomson, M. Crucifixiones, staurogramas y otros símbolos cristianos de Iruña-Veleia. Ama Ata. 30/8/2013. http://www.amaata.com/2013/08/crucifixiones-staurogramas-y-otros.html

22. Hurtado, L. The staurogram in early Christian manuscripts: the earliest visual reference to the crucified Jesus? En: “New Testament Manuscripts: Their Text and Their World”. Ed. Thomas J. Kraus and Tobias Nicklas. Pp. 207-226. Divinity Publications, The University of Edinburgh School of Divinity. Edimburgo, Reino Unido. 2006.

https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/1204/1/staurogram%20chapter-%20Manuscripts%20volumea.pdf

23. González Salinero. R. El grafito de Alexámeno: recuperando el debate sobre la caricatura anticristiana del Palatino. En: “Studia Angelo Urbano dicata”. Eds.: S. López Quero y J. M. Maestre. Pp. 323-340. Instituto de Estudios Humanísticos – Federación Andaluza de Estudios Clásicos. Alcañiz (Madrid). 2015. (Una versión abreviada y divulgativa del mismo autor se puede encontrar en “Grafito de Alexámeno: el primer blasfemo”, La Aventura de La Historia, año 18, nº 214, pp. 50-52.)

24. Spier, J. Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. Yale University Press. New Haven, CT, USA. 2007.

25. Filloy, I. Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los denominados grafitos de carácter excepcional del conjunto arqueológico. 31/12/2008. http://www.sos-irunaveleia.org/iconografia.

26. Wallace, RE. An introduction to wall inscriptions from Pompeii and Herculaneum. Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. Wauconda, Illinois, USA. 2005.

27. Ostia graffiti. http://www.ostia-antica.org/inter/graffiti.html

28. Abascal JM, Cebrián R. Grafitos cerámicos de Segobriga (1997-2006). Lucentum 2007; 26: 127-170. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Lucentum_26_06.pdf

Fotos en color disponibles en

29. Filloy, Idoia. Informe sobre los textos en latín de los grafitos de carácter excepcional de Iruña-Veleia. 2009. http://www.sos-irunaveleia.org/latin

30. Vindolanda tablets online. http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/

31. Sandys, JE. Latin epigraphy: an introduction to the study of Latin inscriptions. Cambridge: at the University Press. 1919.

32. Fernández Ochoa, C, Morillo Cerdán, A, Gil Sendino, F. El Itinerario de Barro. Cuestiones de autenticidad y lectura. Zephyrus, LXX: 151-179. 2012.

33. Hebrew inscription provides oldest archaeological evidence of Jews in Iberia. Bible History Daily. 25/5/2012. http://www.biblicalarchaeology.org/daily/news/hebrew-inscription-provides-oldest-archaeological-evidence-of-jews-in-iberia/

34. Van den Driessche, K. Yehiel: La inscripción judía más antigua de la península. Ama Ata. Febrero 2013.

http://www.amaata.com/2013/02/yehiel-la-inscripcion-judia-mas-antigua.html