Artículo por Eduard Selleslagh-Suykens en Academia (2014)

(versión entera del artículo anunciado en http://www.amaata.com/2013/06/iruna-veleia-el-ostrakon-11459-con-el.html#disqus_thread)

Una interpretación basada en un análisis antropológico de los mitos ctónicos griegos y romanos, y del recuerdo de la dominación etrusca en los mitos fundacionales de Roma

Prefacio

Hace algún tiempo, Prof. Em. Roslyn M. Frank (University of Iowa) me pidió mi opinión acerca de las versiones confusas y contradictorias del mito de Meleagro y de la leyenda de Mamers Mamerco que se encuentran en las referencias más consultadas. El origen del pedido, y punto de partida, fue el ‘ostrakon’11459 de Iruña-Veleia, él con el cerdito herido por una flecha, que menciona Mamers Mamerco.

Al principio me limité a tratar de ‘destilar’ la ‘verdadera’ historia coherente contenida en la leyenda de Mamers Mamerco, pero rápidamente me di cuenta de que esta leyenda, supuestamente basada en el mito de Meleagro, escondía varias capas de significado cultural que remontan no sólo a la época etrusca de Roma, sino también, vía el mito griego de Meleagro, a la proto-historia mediterránea, y más concretamente, hasta la fase temprana del neolítico que vio la aparición de la agricultura, acompañada del culto ctónico, en ese ámbito.

Finalmente, la redacción de mi respuesta planeada se me fue de la mano, para decirlo así, y resultó en un estudio más aprofundizado contenido en el texto que sigue más abajo. Me parecía que valía la pena publicarlo para un foro más amplio que la correspondencia personal.

Espero que contribuya a esclarecer algunos aspectos de las preguntas que rodean Iruña-Veleia.

1. Introducción

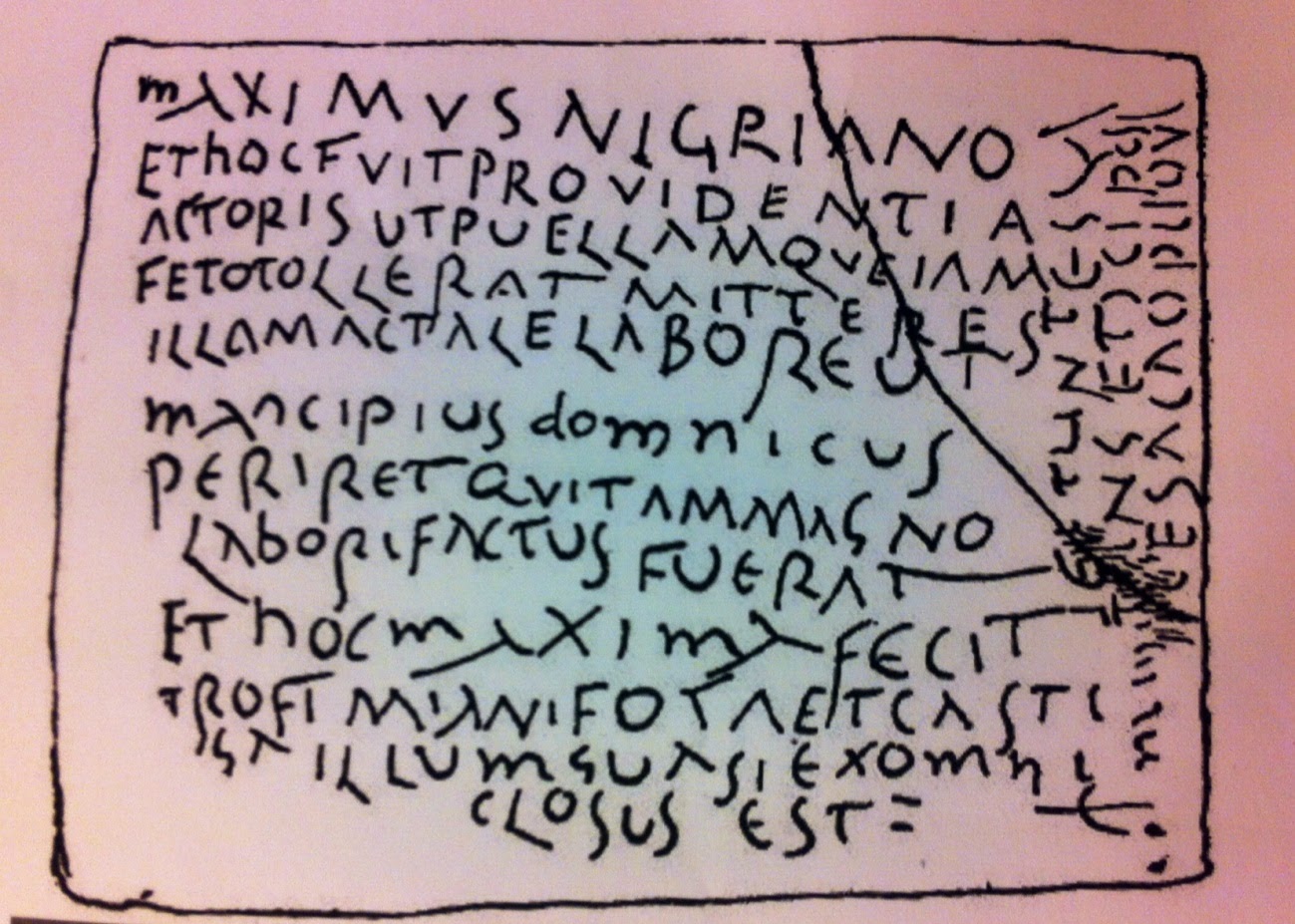

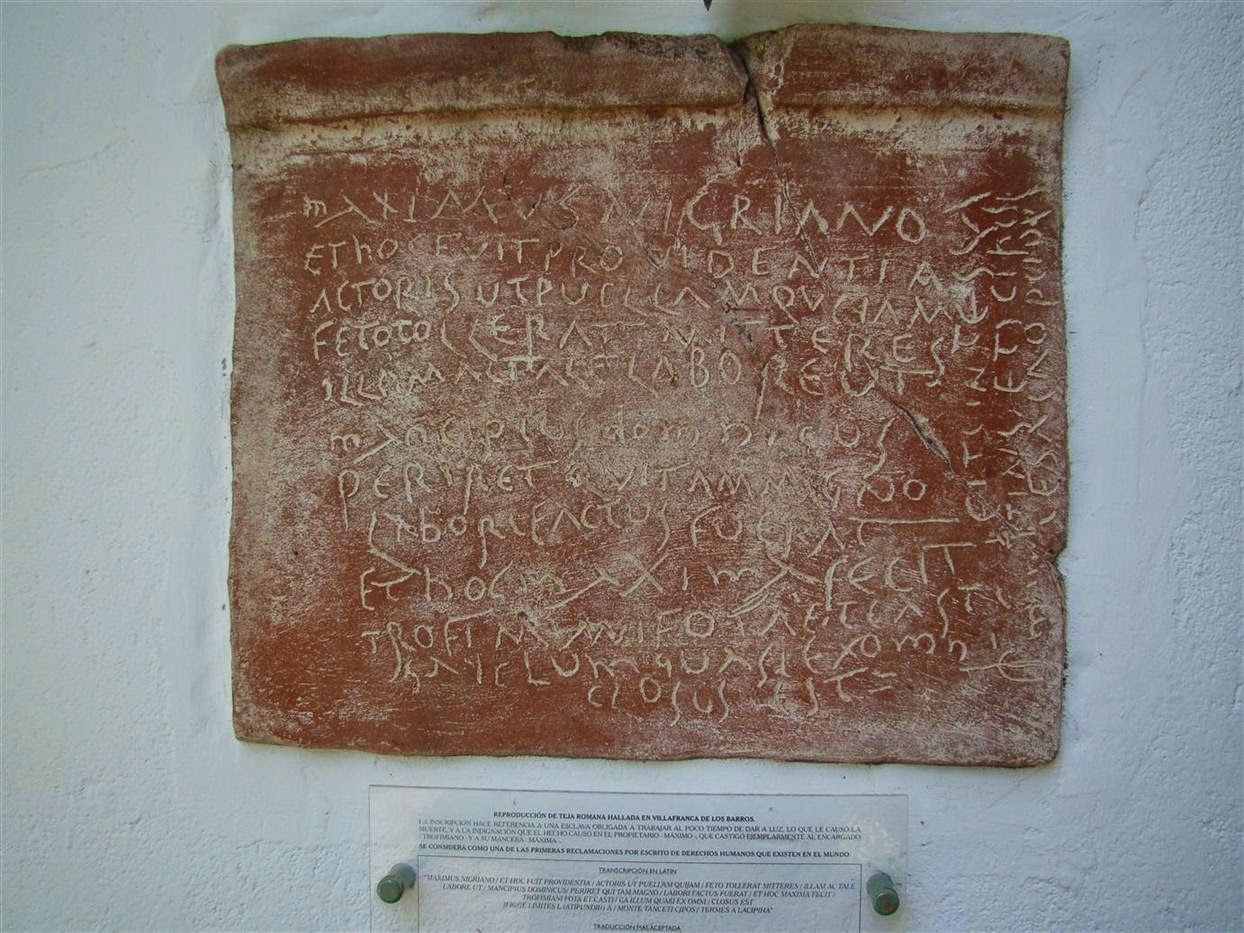

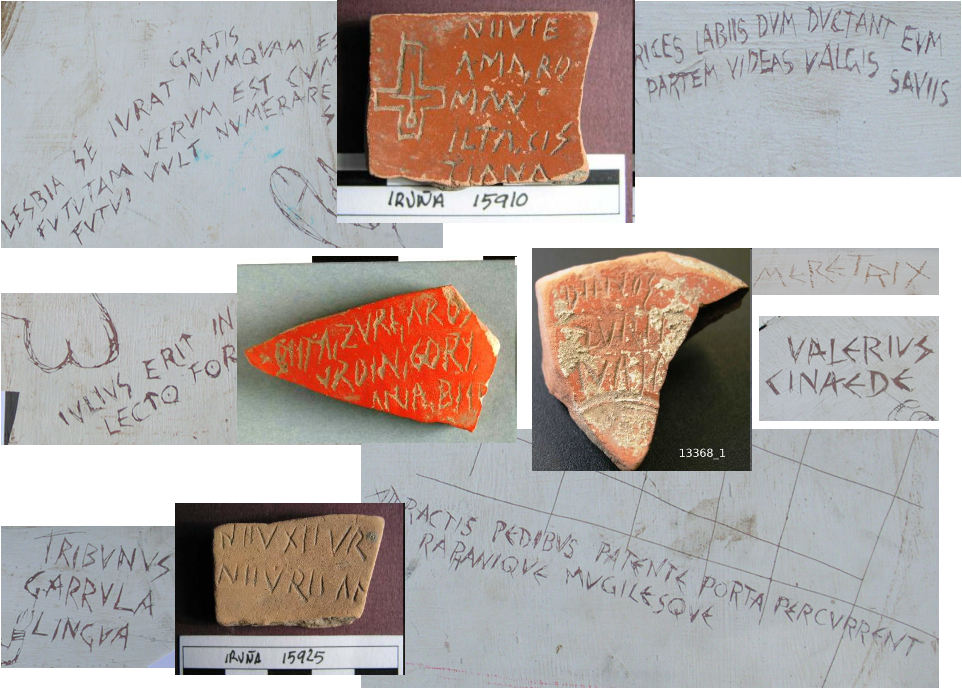

Entre los muchos fragmentos de cerámica con inscripciones (los ‘ostraka’) encontrados en Iruña-Veleia, se encuentra uno, el número 11459[1], por un lado con un dibujo de un cerdo herido por la flecha de un(a) cazador(a) y el texto ‘IVPITIIR’ (Jupiter), y por el otro lado el texto ‘FAVNO MAMIIRS MAMIIRC(O?)’ (Mamers Mamerc(o)) (la última O falta en la pieza, pero es gramáticalmente lógica). Por su similitud con la figura de dibujos animados ‘Porky Pig’, se lo ha apodado ‘Porky’.

Existen varias lecturas e interpretaciones – aunque sea preliminares – de lo grabado[2][3]. La mención de Mamers Mamerco se refiere obviamente a la leyenda romana del mismo nombre, mientras el cerdo es muy probablemente una referencia al mito griego del jabalí de Calidón (también conocido como el mito de Meleagro), herido por la flecha de Atalanta. Los dos mitos son muy parecidos, algo que Plutarco, en sus Parallela Minora[4]ya había notado. Aunque la leyenda romana parece ser una adaptación del mito griego, es posible que sea una reinterpretación romana de una adaptación etrusca del mismo mito.

Dado el contexto de las excavaciones, se supone que se trata de ‘ostraka’ grabados por alumnos de un paedagogium a quienes se enseñaba los viejos mitos o leyendas de conocimiento casi general, por lo menos entre los romanos de pura cepa, tratándose, en el caso de Porky, de una parte de los mitos fundacionales de Roma. Es importante notar que los restos datan del siglo 3 d.C., es decir relativamente tarde en la historia del imperio romano, y en tierra lejana, bastante lejos del centro cultural de Roma. Así que puede haber errores o confusiones en el relato de esas historias; además, ya en la época clásica griega (siglo 5 a.C.) y en la época clásica romana (siglo 1 a.C.) existían muchas variantes a veces contradictorias, especialmente del mito griego. Y como si esto no bastara, los investigadores modernos (F. C. Babbitt en 1936 y N. Bernardakis en 1889) han hecho lecturas conflictivas de los textos griegos llegados hasta nuestros días. Babbitt llegó al extremo de adaptar de manera inadmisible su traducción inglesa de una parte del texto, para compatibilizarla con la traducción correcta de otra parte, anterior, del texto griego griego – posiblemente un error del mismo Plutarco.

Más abajo examinaremos los dos mitos y su significado profundo, el parecido y las diferencias de moraleja entre ellos, y las razones posibles que han llevado a los autores de las inscripciones a mezclar los dos mitos.

2. Los mitos

El mito griego del jabalí de Calidón o de Meleagro

Este mito tiene una larga historia evolutiva, grosso modo desde Homero (aunque con orígenes probablemente más antigos) hasta Apolodoro (siglo 2 a.C.), pasando por Euripides. Existe un excelente estudio de esta evolución por María del Henar Velasco López[5]para los más interesados. Hay una multitud de resúmenes que generalmente tratan de las versiones más tardías[6][7][8]y también las hay más clásicas[9]como la de Bulfinch (siglo 18).

La historia va más o menos así:

Meleagro es el hijo del rey Eneo (‘el viñador’) de Calidón y de Altea, que tenía muchos hermanos, entre ellos Toxeo (‘el arquero’) y Plexipo (‘el domador de caballos’).

Se dice que en realidad Meleagro era hijo de Ares (Marte) y Altea, fuera del matrimonio.

Altea era hija del rey Testio de Etolia, donde vivían también los curetes. No está claro quienes eran los curetes, pero algunos creen que fueron jóvenes etolios emancipados vía un rito de iniciación; por alguna razón se les asocia con Toxeo y Plexippo (quizás eran curetes en este sentido). Por otra parte, los calidonios/etolios y los curetes tuvieron un conflicto que resultó en guerra abierta, que fue resuelta por Meleagro a la ventaja de los etolios, después de muchas súplicas de estos últimos.

Siete días después del nacimiento de Meleagro, las Moiras anuncian a Altea que la vida del niño durará hasta que un leño en el hogar se consuma. Altea saca el leño del fuego, lo apaga y lo guarda en un baúl.

Cuando algun año Eneo omite a Artemisa en las ofrendas anuales a los dioses, ésta envía un tremendo jabalí a Calidón que destruye los viñedos de Eneo. Como es tan grande y peligroso, se junta un gran grupo de cazadores que incluye una serie de héroes tradicionales, entre ellos Toxeo y Plexipo, y cantidad de Argonautas (Meleagro es uno de ellos). Meleagro, aunque esté casado, se enamora de la cazadora Atalanta, la protegida de Artemisa, y la invita a la caza del jabalí. Pasan muchas cosas, accidentes y peleas internas hasta que Atalanta llega como primera a herir la bestia con una flecha. Después Meleagro mata al jabalí con una o dos lanzas, y regala los trofeos (la cabeza o los colmillos y la piel) a Atalanta. Esto causa indignación entre los cazadores, especialmente entre los curetes y los hermanos de Altea (los tíos maternos de Meleagro) porque ella es mujer, y porque consideran que es su derecho de nacimiento. Los tíos arrebatan los trofeos a Atalanta. Meleagro se pelea con ellos y los mata. Obviamente, esto causa la ira de Altea, y ella saca el leño del baúl y lo tira al fuego. Como consecuencia, Meleagro muere como predicho por las Moiras. Hasta allí lo esencial del cuento.

El mito tiene varias capas de significado. La primera es que se trata de restantes de la religión ctónica del neolítico, de los primeros agricultores que ocupaban pequeños campos entre las selvas que cubrían gran parte de Europa y las regiones conlindantes, como la costa norte de África, incluyendo la franja del Sáhara, y la Medialuna Fértil que rodea el desierto árabe por el norte, desde Palestina hasta Mesopotamia y los Zagros. Esto era la consecuencia del diluvio neolítico, él mismo el resultado de la fusión de la capa de hielo de la época anterior. En el 6º milenio a.C. la mayor parte del Sáhara era una sabana o una estepa, con ríos y lagos. Así que la agricultura estaba amenazada por todas partes, por invasión de la naturaleza salvaje, con su fauna y su flora, lo que dio lugar a una religion que se centraba en la tierra y su fertilidad, y también en la fertilidad de los animales domesticados, y por extensión, en la de los humanos – que había pocos – y cada aumento de su número significaba mejor capacidad de defensa propia de la tribu. Y como no faltaba tierra potencialmente cultivable, la cantidad de población no tenía importancia.

Esto condujo en todas partes a la deificación de la tierra y de la fertilidad en la forma de una diosa suprema de tipo ‘madre-tierra’, y a una organización matriarcal de la sociedad. La diosa suprema se representaba generalmente como estatuillas y estatuas de una mujer gorda sentada, probablemente encinta (cf. la cultura cicládica). En el Mediterráneo su culto era subterráneo (en cuevas naturales como p.e. en Creta o excavadas como p.e. en Malta), donde estaba en contacto con las energías geológicas como el volcanismo o la sismicidad.

En el caso concreto, se trata de Artemisa que es una síntesis por sincretismo de varias divinidades de tipo madre-tierra pre-existentes p.e. en Anatolia: Cibele de Frigia (Kubena de los hititos). Originalmente, Artemisa era la versión lidia, por lo menos geográficamente; su templo principal quedaba en Éfeso, donde tenían lugar ritos orgásticos (ofrenda de la virginidad) y en cierta época también ritos de auto-castración, como acto extremo de sujeción al matriarcado. Curiosamente, muchas de estas diosas madre-tierra llegaron a incorporar la protección de los animales salvajes y de la naturaleza (quizás porque se veía como otra fuente de nutrición, aparte de los campos cultivados y los animales domesticados). Así también Artemisa (y Cibele, Deméter, Ceres…). Hay que notar que había también un importante santuario de Artemisa en el mismo Calidón (ribera norte del golfo de Corinto), lo que no es sin importancia para el mito y su localización, especialmente porque Artemisa es de orígen anatólico.

En el mito de Meleagro esta inclusión de los animales salvajes en las atribuciones de la diosa madre-tierra explica por qué la omisión (de la ofrenda a Artemisa como diosa de la fertilidad del campo) de Eneo lleva a Artemisa a mandar el jabalí; pero para matarlo envía a Atalanta, su protegida que había amamantado y educado como cazadora, como persona interpuesta (‘proxy’ la llamaríamos en la jerga actual), porque Artemisa protege los animales salvajes cazados, como lo demuestran una serie de otras leyendas donde Artemisa salva un ciervo de ser matado por cazadores.

El conflicto surgido de la entrega de los despojos del jabalí a una mujer es parte de una segunda capa de significado ulterior a la primera: el conflicto entre la nueva religión (olímpica) y organización patriarcal de los griegos (indoeuropeos) y la ctónica, matriarcal.

El mito contiene elementos antiguos difíciles de situar en el tiempo: algunos autores han visto en la historia del leño una memoria de sacrificio humano (Cf. Abraham e Isaac, edad del bronce[10]), que después se reemplazó simbólicamente por sacrificios (en una pira) de animales o de sus despojos. El asesinato de los hermanos de la madre es la ofensa más extrema al matriarcado, y por esto Meleagro debe morir sacrificado por el leño salvado en primera instancia (sacrificio aplazado, mientras Meleagro tiene la oportunidad de probar sus méritos).

El mito de Meleagro es una muestra del extremo sincretismo de la religión griega que parece preocupada por respetar a todas las tradiciones y sus diose/as. Como las percepciones matriarcal y patriarcal son básicamente contradictorias e inconciliables, existe una serie de historietas mitológicas, p.e. vía supuestos lazos familiares entre diversas divinidades o héroes, que no parecen más que tentativas de reestablecer la coherencia, porque los griegos antiguos con su mentalidad analítica se dieron cuenta de la incoherencia de mucho de su patrimonio cultural-religioso, cf. p.e.Apolodoro. En esto han sido mucho más tolerantes que p.e. el cristianismo, aunque éste tampoco es libre de sincretismo: árbol de Navidad, huevos y conejito de Pascua, veneración/adoración de la Virgen María como si fuera sucesora de la diosa matriarcal – con santuarios en cuevas – naturales (como Lourdes, un sitio ex-vasco, Elordi, en los Pirineos, donde las creencias ctónicas sobrevivieron más tarde que en el resto de Europa) o construidas – incluidos.

Y la moraleja? Es puramente religiosa: hay que respetar a todas las tradiciones religiosas, antiguas (ctónicas) y nuevas (olímpicas).

La leyenda de Mamers Mamercus

El problema con la leyenda de Mamers Mamercus es que todos los autores se refieren a Plutarco4 y que hay dos versiones distintas de la lectura de lo que queda del texto griego original. Trataremos contar la historia, mencionando las diferencias y sus consecuencias para la historia. Va así:

Septimio Marcelo tomó como esposa a Silvia. Él era un gran aficionado de la caza. El dios Marte se disfrazó de pastor, violó a la joven esposa y la dejó encinta. Después, reveló quien era y le dió una lanza, contándole que la suerte del niño del cual estaba embarazada dependía de la suerte de la lanza.

Según una versión, la de N. Bernardakis, Septimio mató a Tuscino (personaje no mencionado en ninguna otra parte) [ἀπέκτεινε γοῦν Σεπτίμιος Τουσκῖνον]; según F.C. Babbitt ella (Silvia) produjo un niño, Tuscino, para Septimio [ἀπέτεκεν οὖν Σεπτιμίῳ Τουσκῖνον]. Desde aquí seguiré la primera versión, porque la segunda parece incompatible con lo que sigue (y quizás también porque la opinión de un griego podría ser más fiable en tal contexto).

El niño nació y le llamaron ‘Mamers Mamercus’ – probablemente en honor de Marte.

Ya de grande, cuando Mamerco omite a Deméter (Ceres) cumpliendo con las ofrendas anuales para una buena cosecha, esta envía un enorme jabalí para que destruya los campos de Septimio y su hijo Mamerco. Este último junta un grupo de cazadores y él mata el jabalí con la lanza de Marte.

Mamerco se había enamorado de la joven hija de Tuscino y le regala su trofeo, los despojos del jabalí: la cabeza y la piel. Los tíos maternos ‘de la joven’ (sic), Scymbrates y Muthías, le arrebatan el trofeo. Mamerco se enoja y mata a los parientes. ‘La madre’ (sic), supuestamente de la joven, y entonces hermana de los muertos, entra en una cólera y quema la lanza. Como consecuencia muere Mamerco.

Plutarco pretende seguir una línea paralela a la de Meleagro (versión de Euripdes), pero ‘descarrila’ en medio camino. Es obvio que faltan partes importantes en el texto griego existente (o la copia anterior), y que contiene inconsistencias difíciles de resolver. Personalmente tengo la impresión de que Plutarco ha tratado de llevar el paralelismo de las dos historias más allá de la tradición, simplemente por satisfacer su propósito.

La interpretación tiene unos puntos en común con la de Meleagro, pero después las dos leyendas van por caminos muy diferentes. Ya analizamos el mito de Meleagro en detalle, hagámoslo ahora con el de Mamers Mamercus.

Un primer punto que merece la atención es el nombre de los actores: Mamers Mamercus es el hijo de Septimius (‘hijo de Septimus’) Marcellus (‘el pequeño/junior Marcus, nombre que se deriva de Marte) y de Silvia (‘la del bosque’). Además es hijo ilegítimo de Marte (según algunos del mismo Jupiter), aparentemente para dar aún más autoridad a la historia. Eso parece sugerir una asociación con el concepto de ‘Mars Silvanus’, la incarnación de Marte que según Catón, se invocaba para la defensa de los campos, aunque también era visto como el defensor de la naturaleza salvaje. En esto se parecería a Artemisa, pero con una diferencia mayor: Marte es sólo el defensor-guerrero, totalmente en la línea de la mentalidad patriarcal y guerrera de los romanos (y de los indoeuropeos en general, menos los griegos que se reconciliaban facilmente con la adopción de divinidades pre-griegas, pre-IE), y no tiene nada que ver con la fertilidad y la cosecha, es decir el aspecto ctónico. Este lado está representado en el mito de Mamercus por la intervención de Deméter/Ceres (cf. Rea siendo una diosa pre-griega adoptada por griegos y romanos, y supuestamente la madre de, entre otros, Deméter (‘madre-tierra’), Hades/Plutón (reino subterráneo) y Poseidón/Neptuno (sismos y tormentas) – no se puede más ctónico). Claramente, los Romanos distinguían bastante bien la defensa ‘militar’ de campos y bosques, del fomento de la fertilidad y las cosechas, lo que no es el caso de Artemisa, más matriarca guerrera/cazadora, algo difícil de aceptar para los romanos de ideología más bien patriarcal-machista, que criticaban duramente a las mujeres etruscas, como mujeres indecentes que no sabían su sitio en la sociedad (romana) (cf. Tanaquil/Tanchvil), cuando manejaban carro de caballo, sentadas más alto que los hombres en la calle, y con las rodillas al aire.

El nombre de Mamers Mamercus tiene una etimología importante: Mamers (probablemente < Mamert-s (nom.)) era el nombre osco de Marte (Lat. Mars < Mart-s). Mamer(t)s es probablemente el resultado de una reduplicación Mart-Mart-s, propia de la lengua osca, hermana (labializada) del latín, hablada por p.e. los vecinos sabinos.

Mamercus se puede considerar como la forma osca de Marcus (sin reduplicación) < ‘Mart-cu-s’. Es un de los muchos casos del uso del sufijo –ko, también conocido del euskara, en las lenguas indoeuropeas (p.e. en ruso); es un sufijo de derivación, de pertenencia de alguna manera. Así que Marcus (osco: Mamercus) significaría algo como ‘de Marte’. Marcellus es un diminutivo obvio de Marcus. Otra vez una confirmación (supérflua) de su estatuto de enviado por Marte. La combinación de los nombres latino y osco de Marte en una persona, parece aludir a la unión de los dos pueblos, el romano y el sabino, después del famoso rapto legendario de las ‘virgenes’ sabinas. Tendríamos aquí una primera manifestación política; más abajo ya veremos que hay más.

La lanza que Marte le dio a su madre Silvia era un atributo de Marte muy bien conocido de todos los romanos. En la Regia, el antiguo palacio real (es decir de los reyes etruscos, anteriormente) había lanzas (‘hastae Martiae’) supuestamente ‘mágicas’ que vibraban y repiqueteaban sua sponte (por si mismo, sin intervención humano u otra) en caso de peligro inminente para la sociedad romana Se decía que esto había ocurrido en el caso del asesinato inminente de Julio César.

En breve, Marte era el ‘santo patrón’ de los romanos, siempre de su lado. Era el dios más importante para este pueblo conquistador militarista, sólo precedido del dios supremo (masculino, por supuesto!), Jupiter.

La entrega de la lanza de Marte, y la vinculación de ésta con la vida de Mamercus, puede interpretarse como una delegación de poder, pero sólo a condición de que se comporte como el apoderado, si no…¡cuidado!

La enamorada es la hija de un tal Tuscino (Tuscinus – a veces Tuscanus en otros contextos – quiere decir originario del país de los tusci (los etruscos): Etruria; este nombre se encuentra hasta en España, en relación con una familia etrusca emigrada[11]). Así que ella no es romana sino etrusca. Su madre también queda anónima, pero conocemos los nombres de sus hermanos, Scymbrates y Muthías. Es verdad que estos nombres, no obstante su aspecto superficialmente helenizado, no parecen indoeuropeos, y, dado las cicunstancias, probablemente etruscos. Especulando al extremo, sin reclamo alguno de veracidad, y siguiendo a Alieni con su vinculación del etrusco con el precursor antiguo del húngaro, se podría llegar a un significado de ‘mente inflexible’ (relacionado con las raíces antiguas del moderno ‘ész-kimért’??) y ‘ostentoso’ (idem del verbo moderno ‘mutogat’??), respectivamente. En todo caso, nombres poco elogiadores. Lo que sugiere que son los romanos quienes manejan la pluma.

El jabalí enviado por los poderes ctónicos es claramente un acto de resistencia del mundo pre-romano. Aquí hay que mencionar que los etruscos eran muy helenizados y compartían el sincretismo griego, es decir que eran bastante tolerantes frente a los elementos ctónicos, pre-griegos.

Cuando Mamercus mata el jabalí, y entrega sus trofeos (la cabeza y la piel) a la joven, los tíos quedan indignados, aparentamente no porque es una mujer, sino porque no quieren que su sobrina reciba regalos de Mamercus (y mucho menos que se case con él), el hijo del asesino del padre de la joven y cuñado de los hermanos. Las cosas se vuelven aún más feas cuando Mamercus se enfada con ellos y los mata.

La madre de la joven, hermana de los parientes asesinados, busca venganza quemando la lanza de Mamercus, el símbolo de su estatuto de enviado por Marte (y entonces símbolo de los romanos en la historia), y Mamercus muere.

La moraleja es puramente política, disfrazada de religiosa, y trata de la querella entre etruscos y romanos vía sus símbolos: la historia termina en un empate: el romano, por delegado de Marte que sea, se muere cuando toca a los etruscos y sus mujeres. Los romanos no han ganado todavía. En esto se distingue bastante del mito de Meleagro.

No se puede evitar ver cierto paralelismo o conexión con el principal mito fundacional de Roma: Marte tiene mellizos con la ‘ctónica’ (por lo menos por su nombre) Rea Silvia: Rómulo y Remo. Osea, simbólicamente, la reconciliación del dios olímpico, patriarcal, con la diosa ctónica, matriarcal. Entre las muchas peripecias de las que habla el mito, cabe la leyenda de que los hermanos fueron amamantados por la loba Luperca (otro símbolo de Marte), también símbolo ctónico (la parte salvaje, del bosque), que, esta vez, se porta bien con los hijos de Marte, contrariamente a lo que pasó en la historia del jabalí. Parece que Rómulo gozaba del favor de Marte, y mata a su hermano Remo, quizás más hijo de su mamá ctónica. Pero después decide honrarlo, enterrándolo en la cima del Palatino, reestableciendo así la concordia que permitirá un gran futuro para Roma, cerrando la época de las querellas internas entre los grupos constituyentes originales.

En este sentido la leyenda de Rómulo y Remo es la secuela final del mito de Mamers Mamercus.

3. Aplicación al ‘óstrakon’ 11459 ‘Porky’

Lado con la incripción ‘FAVNO MAMIIRS MAMIIRC(O)’

Es una clara referencia a la leyenda de Mamers Mamerc(o). Obviamente toda la frase está en el dativo por ser claramente una dedicatoria ‘para el fauno Mamers Mamercus’. Así que supondremos que falta una ‘o’ al final. ‘Mamers’ no lleva declinación, probablemente porque se consideró parte de un nombre compuesto, ‘Mamers-Mamercus’, o quizás porque el autor era vasco y aplicó intuitivamente las reglas vascas (declinación sólo del determinante).

Lo raro es que se menciona ‘fauno’[12]: Mamers Mamercus no se conoce como fauno en otras fuentes. Escribo ‘fauno’ con minúscula, porque es claramente descriptivo, y no se refiere a Fauno, una deidad rústica (descendiente de Marte o de Jupiter y Ceres, según mitos diferentes), un espíritu bueno del bosque, las llanuras y los campos. Los faunos, el entorno de Fauno (como los Paniskoi de Pan) son genios del bosque salvaje. Se puede suponer que el autor de la incripción o sus maestros veían un carácter de fauno en Mamercus por asociación con Mars Silvanus o algo en este sentido.

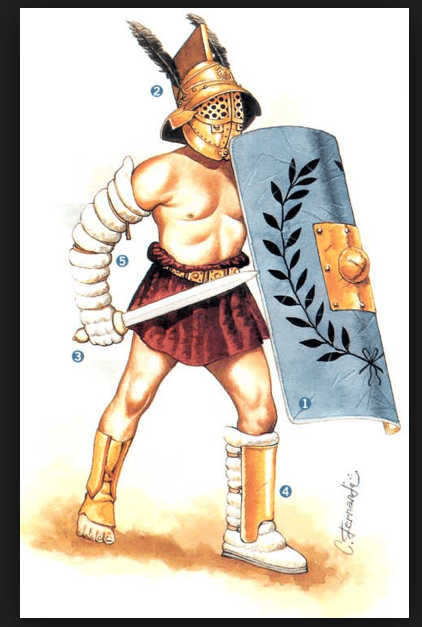

Lado con inscripción ‘IVPITIIR’ y la imagen del jabalí herido por una flecha.

La imagen muestra algo que parece más un cerdo que un jabalí: quizás el autor (un alumno?) nunca había visto un jabalí y se basó en una descripción oral como ‘cerdo salvaje del bosque’ o en el término vasco ‘basurde’(suponiendo que ya existía en el siglo 3 d.C.) del mismo significado (baso+urde).

Lo muy notable es que el jabalí está herido por una flecha de arquero: esto no aparece en niguna parte en las versiones de la leyenda de Mamers Mamercus que conocemos. Parece haberla confundido con el mito de Meleagro, que, desde Plutarco, era visto como un cuento paralelo, y probablemente más paralelo de lo que era de verdad.

La mención de Jupiter, en lugar de Marte, es más difícil de explicar: Jupiter (Zeus) es el padre de Ares (Marte), y entonces el abuelo de Mamers Mamercus. ¿Es una confusión en la mente del alumno, o se considera a Jupiter como la autoridad superior que ha permitido o fomentado la historia? Difícil de decir.

Consideraciones generales y conclusiones

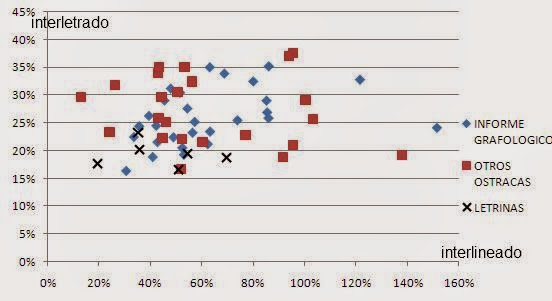

Ambos lados del ‘óstrakon’ demuestran un conocimiente deficiente o confusión de los dos mitos, algo que sería bastante curioso si verdaderamente se tratara de una falsificación moderna perpetrada por dos arqueólogos muy competentes. Todo indica que los textos son de la mano de alumnos que todavía no dominaban la materia. Además, el tratamiento gramatical del dativo de Mamers Mamercus (Mamers Mamerco, en lugar de Mamerti Mamerco) parece indicar que había otra deficiencia de conocimiento, por tener el latín como segunda lengua, o por la baja edad de los alumnos, o por ser latín’colonial’ con influencia gramatical vasca.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Iruña Veleia era una colonia muy alejada del Mediterráneo, que tenía por lo menos una parte de población de otra cultura (vasca), y que se trata de una época medio tardía del imperio romano (‘tempus senescit’ – ‘el tiempo se está haciendo viejo’, como diría Gregorio de Tours 3 siglos más tarde, evocando una sensación de tipo ‘fin de siècle’), cuando el cristianismo, un nuevo culto entre muchos más que ya se practicaban en el imperio y en la misma Roma (p.e. Osiris, Mitra, etc.), ya había empezado su camino hacia religión de estado. No obstante, se puede situar esta enseñanza dentro del marco del culto imperial (que terminó con Constantino I medio siglo después)[13], todavía vigente.

Orihuela-Costa, Junio 2013

[10] El cristianismo llevó esta tradición al más alto nivel sin tener en cuenta la falta de lógica que esto conlleva: el mismo dios cristiano produjo un hijo (¡con la ctónica María!) con el fin de que fuera sacrificado por el perdón del pecado original de Adán y Eva, es decir para aplacar a sí mismo.