SEGUNDA PARTE DEL DECÁLOGO

VI

IR- 12396: LA VICTORIA DEL AMOR

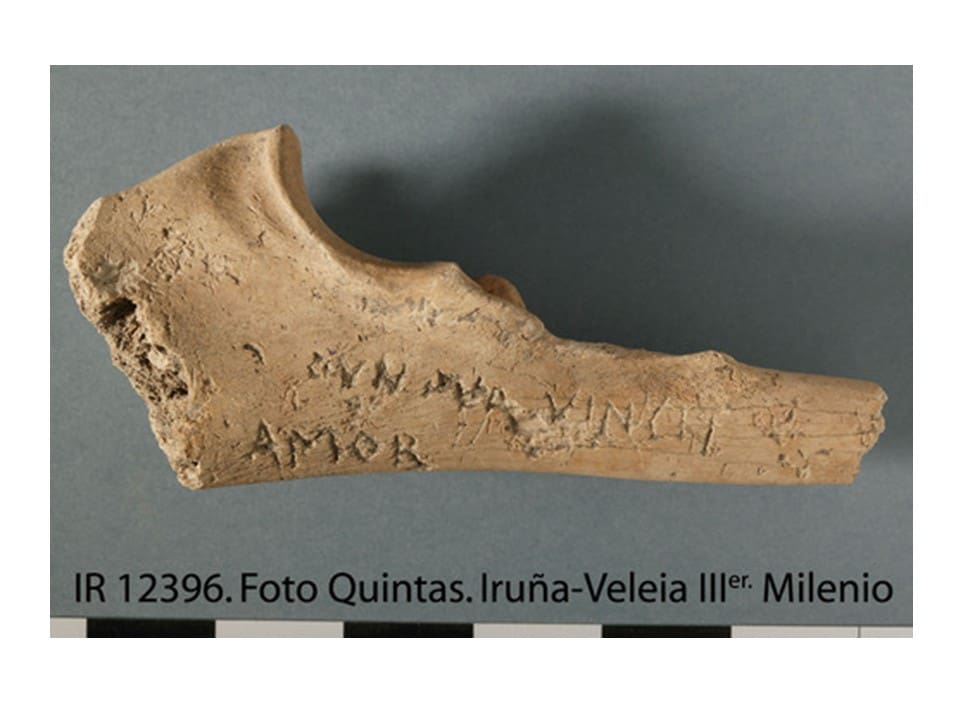

Hasta la data han sido los “falsarios”, que no los “falseadores”, por si acaso les confunde, los que se han ocupado de la interpretación, a su manera, del texto de este letrero inciso sobre hueso y, debido a la naturaleza del soporte, bastante difícil de ser interpretado a causa de problemas de lectura, como era de esperar. Los profesores Gorrochategui y Velázquez, asesores, entre otros, del bando acusador protagonizado por la Diputación de Álava, arriesgaron en este caso una traducción de circunstancias que, de ninguna manera, llegó a convencerme, mientras que, de los demás intervinientes, que yo sepa, no poseo información de que hayan abordado con éxito la traducción del epígrafe al que vamos a referirnos inmediatamente.

El letrero que en aquella ocasión consiguieron concretar y componer los mentados profesores, se resume en la versión: OVNMIA VINCIT AMOR, “a todo vence el amor”, pese a que, para formular tal conclusión, les fue preciso tachar de descuidado, atendiendo a los resultados, al lapicida de la inscripción quien, según ellos, habría confundido la impresentable OVNMIA con la correcta omnia, en castellano “todo” o “todos”, que ellos habían aportado para resolver el problema.

No obstante, la propuesta mentada se halla lejos de convencer a la totalidad de los lectores, y entre ellos al que os está tratando de ilustrar, por cuanto aquella no se ajusta, ni siquiera medianamente, a las líneas de letras incisas reales plasmadas sobre una de las caras del hueso que, para tal exhibición, habría sido escogido en su día por los responsables de la inscripción; de manera que haya ido redimiendo letras y sílabas que, barrunto, parecen ser medianamente oportunas para poder intentar su mutuo ensamblamiento, arribando para tal fin a la conclusión de que el texto de marras, en modo alguno podría ser interpretado de la manera que se había efectuado. Y, tras haber aumentado ficticiamente sus dimensiones a través de lupa, creo haber descubierto, en el extremo izquierdo inicial del soporte óseo, tres letras alineadas sucesivas susceptibles de poder ser convertidas en radical de alguna palabra que, con cierto recelo inicial, traté de concretar en la de VIC(toria), que inmediatamente opté por relacionar con el renglón inicial del texto allí esgrafiado. Pero es que, además, en el extremo opuesto, me pareció identificar, no sin fundamento real en que apoyarme, la presencia de una € lunar volcada patas arriba sobre sí misma, delimitándose de este modo, por este lado y de alguna manera, la longitud del primer renglón del texto.

Finalmente, hube de arribar a la conclusión de que el supuesto retazo escrito OVNMIA, aducido por los colegas a los que se hizo ya referencia, encajaría mejor en parámetros que nada tienen que ver con el adjetivo plural neutro, y sí con otra lectura mucho más allegada que, reordenada en lo posible con la presencia de los dos nuevos pequeños hallazgos, a los que acabo de aludir, parece sugerirme un interrogante, posible y plausible, conformado sobre el texto latino siguiente: ¿CVN QVA VIC(toria) / VINCIT €(a)? AMOR, “¿Con qué victoria ella vence? Con la del amor”, o también, y jugando con los mismos elementos: ¿VIC(toria) CV[M] QVA /VINCIT €(a)? AMOR e, incluso, AMOR(e), en ablativo, “¿con qué victoria vence ella? Con la del amor”. Sorprenderá, no obstante, mi recurso al interrogante directo que, en el idioma latino no suele emerger con detectores propios, que yo conozca. Alguien preguntará, además, por qué resuelvo la € lunar en el pronombre €(a), ella, y no Is, masculino. Le contestaría que la letra en cuestión solamente puede ser interpretada en femenino, dada la presencia de la E inicial en vez de I.

No obstante, y atendiendo a la sintaxis ahora exhibida, nos ha parecido totalmente congruente la formulación llevada a cabo en la pregunta, ya que se trata de una simple opinión amorosa, entre las posibles y, en cualquier hipótesis, no susceptible de resultar dogmática. Y, en fin, otros dirán y opinarán de otra manera.

VII

ORTOGRAFÍA Y EPIGRAFÍA DE LOS TEXTOS SOBRE OSTRAKA Y DEMÁS FRAGMENTOS CERÁMICOS Y ÓSEOS EXHUMADOS EN IRUÑA-VELEIA DURANTE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS LLEVADAS A CABO EN EL RECIENTE CAMBIO DE SIGLO

Uno de los argumentos más socorridos a tener en cuenta para apoyar que los textos escriturarios exhumados en Veleia son falsos, aparecería basado, para I. Velázquez, J. Gorrochategui y seguidores, entre otras razones, sobre las frecuentes faltas de ortografía en los escritos y demás hallazgos del mismo género. Y aunque la objeción daría para mucho, procuraré, además de selectivo, ser breve en la confrontación con su contenido, procurando ceñirme a los casos más evidentemente mentados por los profesores aludidos, cuyos criterios habrán seguido, casi disciplinadamente, la mayoría de las opiniones del resto de sus seguidores, aportando para ello, en consecuencia, criterios extraídos de fuentes similares.

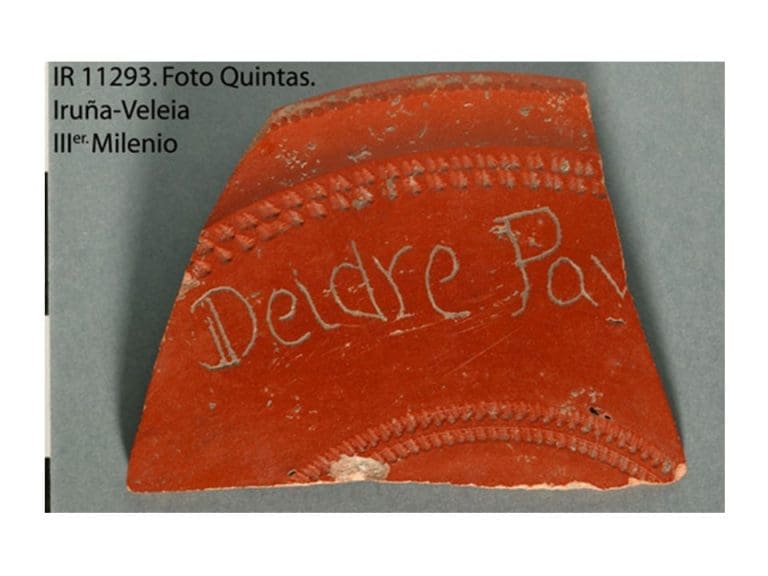

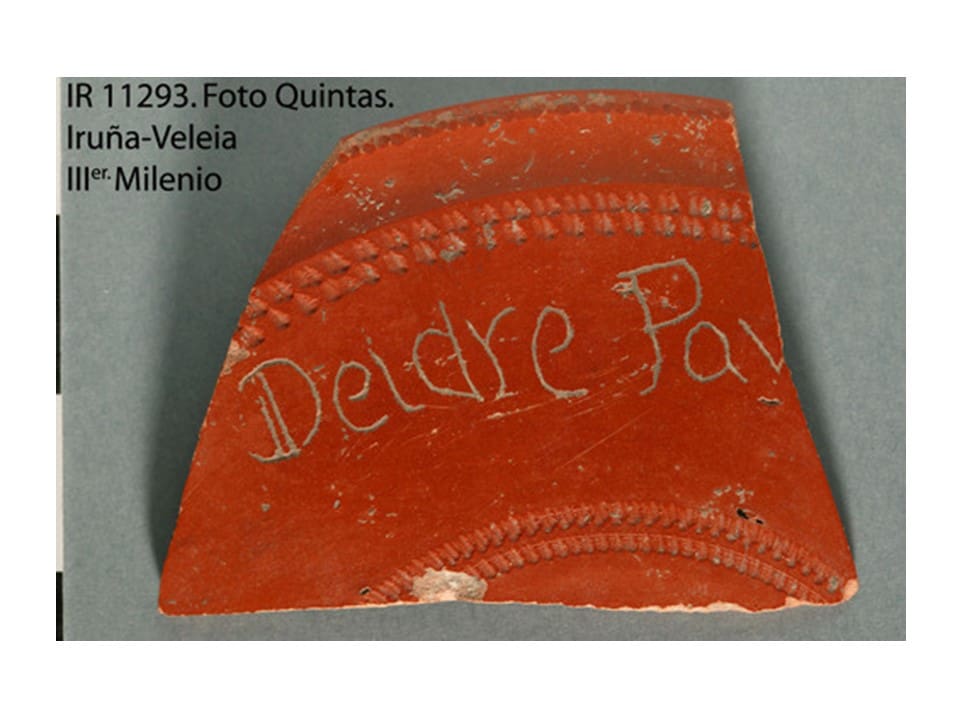

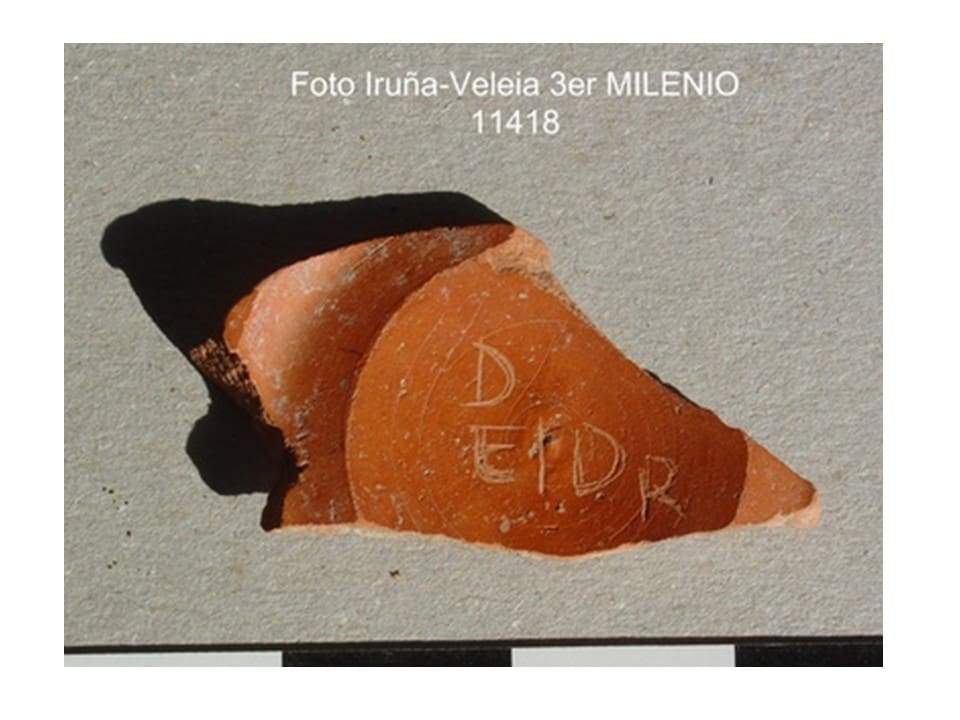

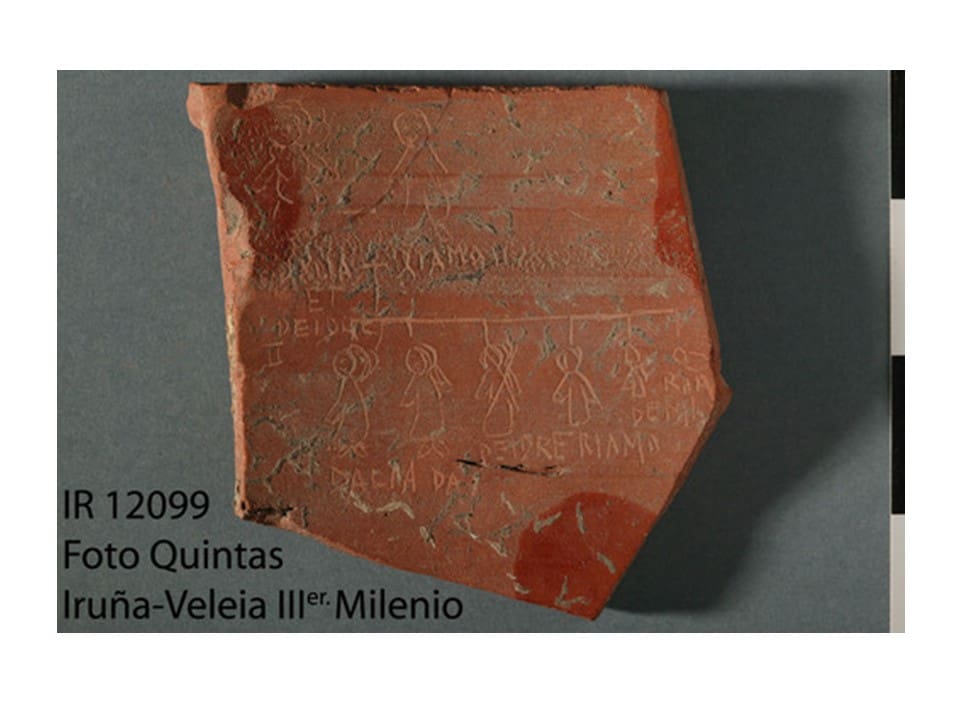

Asevera Gorrochategui (pág. 10 de su dictamen) que el antropónimo femenino Deidre, nombre que para él se repite dos veces dentro de la totalidad del conjunto (IR-11293 y 12051) y para mí nada menos que seis (IR-11293, 12051, 4886, 10976, 11418 y 12099), ofrece una grafía completamente moderna, por cuanto, dado que la D inicial del antropónimo luce formato de mayúscula y el resto de la palabra se desliza sobre minúsculas, debe ser considerada como falsa ya que, según su criterio, “la diferencia entre mayúsculas y minúsculas habría de ocurrir tan sólo a partir de la reforma carolingia”, y ello muy tímidamente todavía, añade.

En cuanto al conjunto que yo he tratado de contabilizar, sin embargo, la variedad de letras y sus tamaños parecen ser mucho mejor dotados: tres con caracteres mayúsculos en la totalidad de sus textos respectivos (IR-10976, 11418 y 12099), uno muy breve, de una sola sílaba, con dos letras minúsculas como documento (IR-4886), y otras tantas con iniciales mayúsculas y minúsculas (IR-12051 y 11293). Conclusión: que se trataría, en los dos casos por él aportados, de una grafía totalmente moderna y, en consecuencia y según él, de falsedad manifiesta.

Ante tal exposición, he de objetarle, por mi parte, en primer lugar, que no se trata de mayúsculas frente a minúsculas, como él parece suponer, sino de cuadradas mayúsculas frente a cursivas, apareciendo escritas estas últimas en la doble versión de mayúsculas y minúsculas, conforme se hallan grabadas y confirmada su existencia al releer los ejemplos citados.

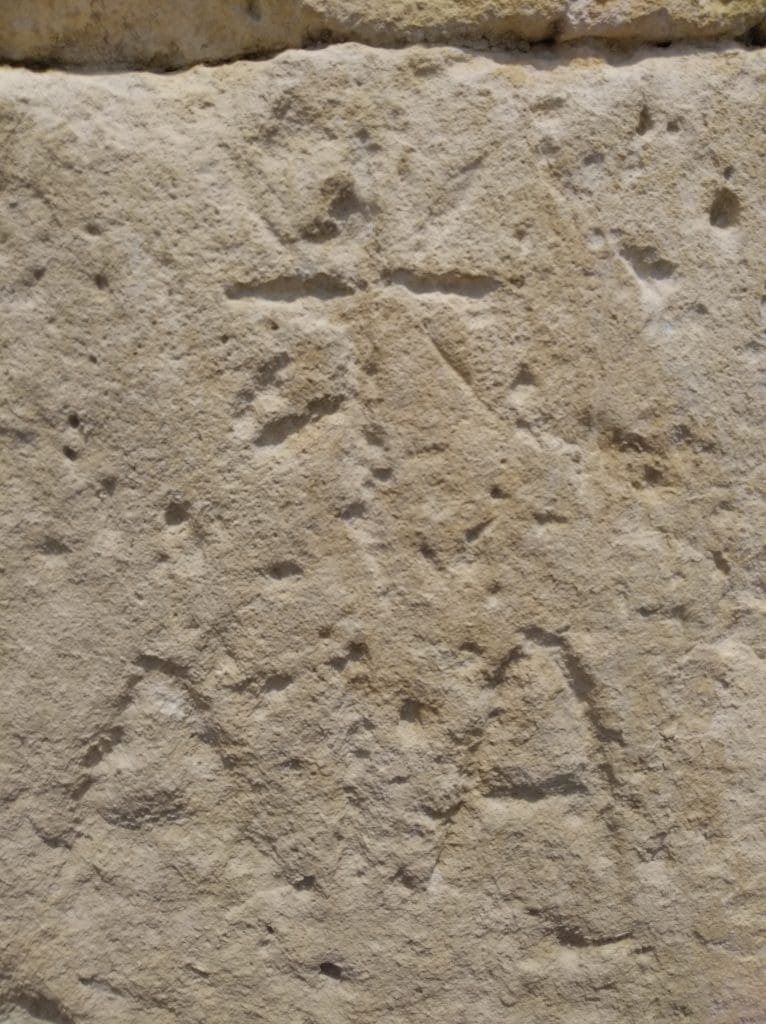

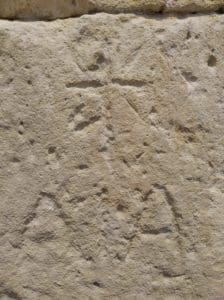

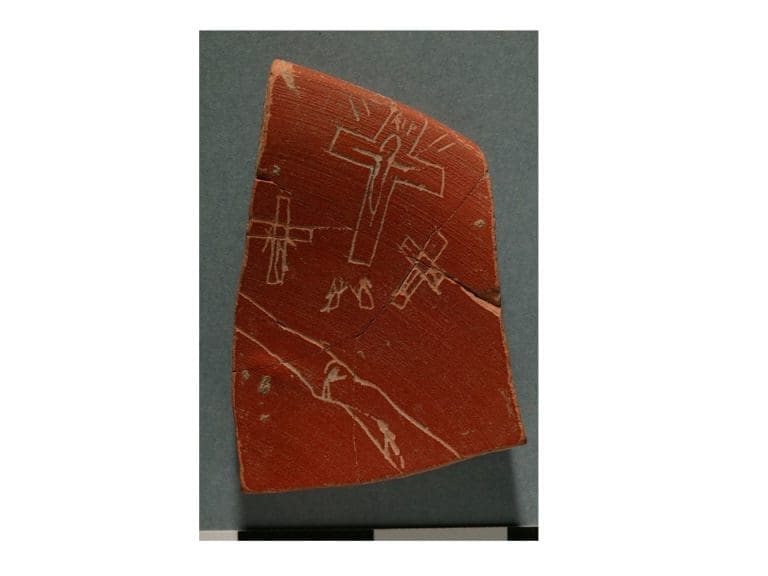

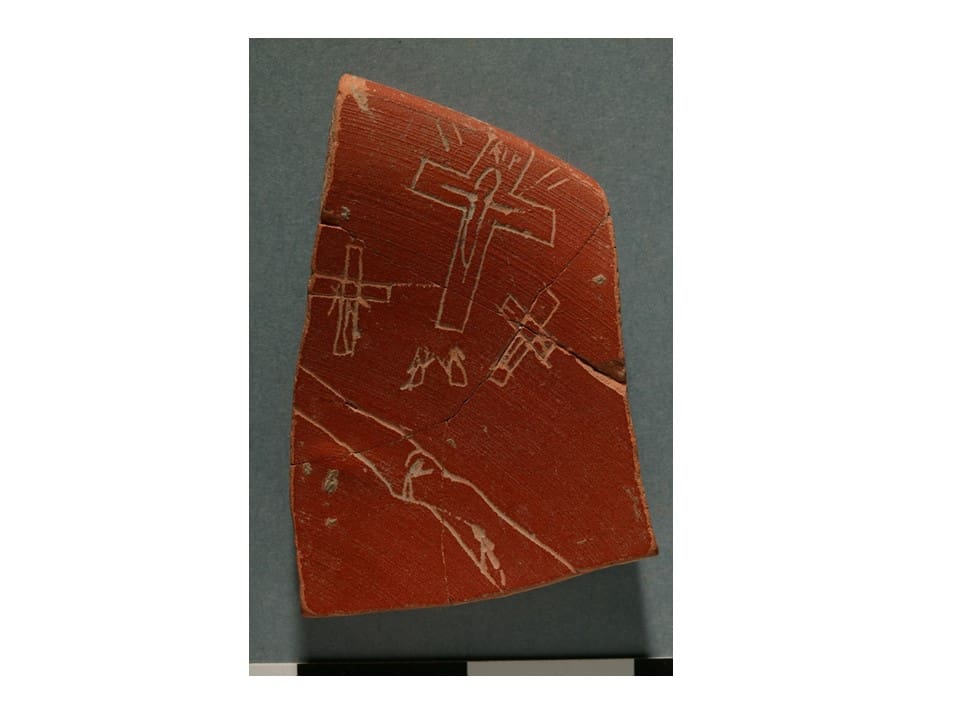

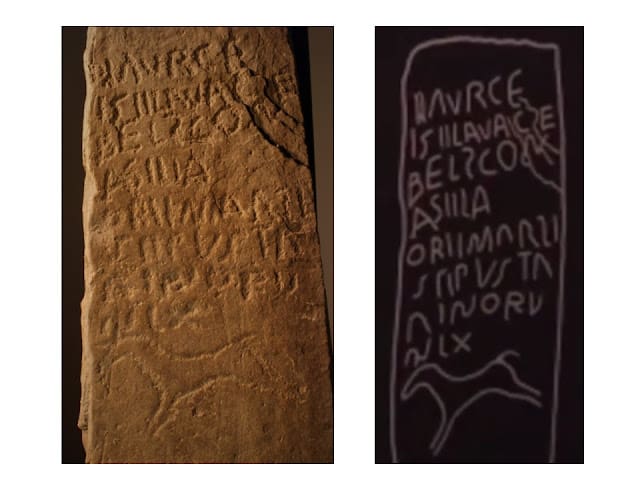

Ahora bien, si la coalternancia de mayúscula y minúscula sobre el mismo texto es la que les obliga a sentenciar que se trata de un falso, les sugiero que se observe la fotografía que aporto, procedente de la basílica hipogea de San Pedro de Rocas (Ourense), en cuyo contenido se narra brevemente la consagración del templo de este mismo lugar acontecida en el año 573 de la era y, por tanto, en una data más o menos coetánea, según creo, del grafito de Veleia que estamos tratando de abordar. Se podrán contemplar, por tanto, combinadas a placer en el ejemplar de Rocas, mayúsculas y minúsculas, incluidos los tamaños, los números y las datas.

Y algo parecido, aunque dos o tres décadas anterior, es la estela funeraria de Baños de Bande erigida a principios del siglo V con la finalidad de dar sepultura al cadáver del joven cristiano Alepio, muerto a los 17 años, también en este caso con alternancia de mayúsculas y minúsculas, tanto en los extremos como en el interior, del epitafio a él dedicado.

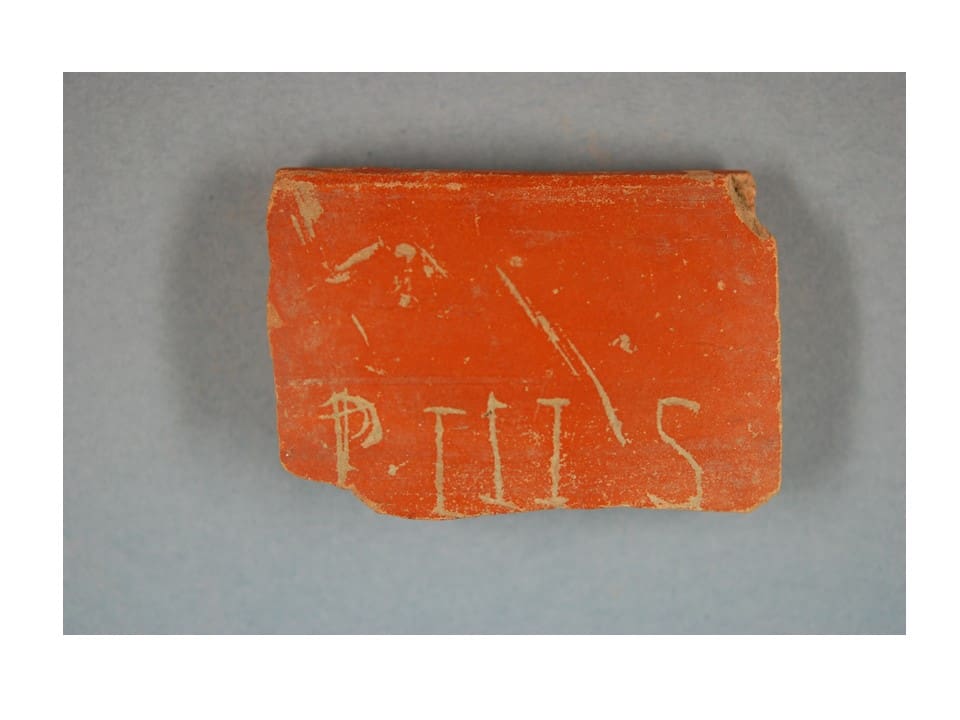

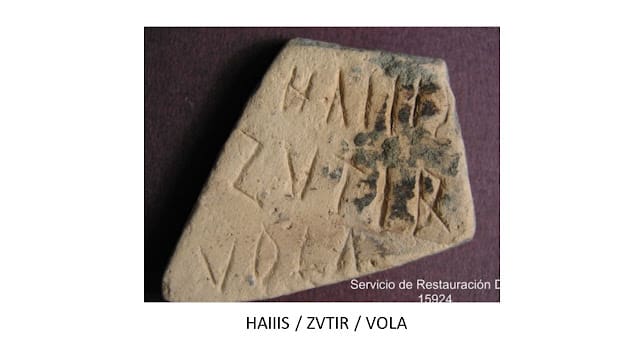

Otra cantada que no acabo de comprender es que, a partir del siglo I d.C., según Gorrochategui, así como sus coautores y seguidores, hubiese quedado abandonada la interpunción como medio de separación de palabras, teniendo que deslizarse su grafía, desde aquel entones, sin separación ninguna entre vocablos. “La coma como signo gráfico, afirma Gorrochategui, fue totalmente desconocida en la antigüedad. Un signo gráfico consistente en una pequeña raya era la vírgula que se inscribe en la parte superior”.

Cuento con evidencias para contestar que se trata de una aseveración que carece totalmente de fundamento; y lo digo tras una larga experiencia al respecto, a la vez que a través de fuentes muy fidedignas que he tenido ocasión de consultar y me ha sido dado tener entre manos.

Y a la hora de citar algunas de ellas, diré que se concretan en comas, puntos a diversa altura entre palabras, vírgulas de diversas formas, desde la vertical a la que adopta sobre el soporte en forma de estrella, hederae distinguentes etc. Bastaría, para demostrarlo, con repasar los textos de los pactos de hospitalidad de O Caurel (Lugo), datados, uno de ellos en los inicios del siglo I y el otro en el año 28 de aquella misma centuria, así como el de la, aún reciente, aparición del Bronce de Bembibre, en el Bierzo (León). Conste, además, que se trata, en todos estos casos, de documentos oficiales elaborados por juristas, en algunos casos ante el emperador mismo, conforme se deduce, por ejemplo, del proceso de redacción del Bronce de Bembibre durante el segundo viaje de Augusto hacia Hispania y en la ciudad, hoy día francesa, de Narbona (como Narbo Marcius era conocido entonces).

Cuidado, por tanto, con lo que se dice referente a la separación entre palabras, tanto en documentos como en monumentos, porque están a la vista y no necesitan comas ni comillas a la hora de pretender descifrar sus lecturas. Rozar estos horizontes tan sin fundamento para demostrar que tenemos razón acaba por resultar inútil, ya que cada cual se autoconvence cuando quiere y de lo que quiere. Lo cierto es que, en ocasiones, hacen acto de presencia esos signos con finalidades estéticas, entre otras, resultando, no obstante, muy útiles a la hora de aclarar situaciones como la presente. Citaré tan sólo algunos de los muchos ejemplos al respecto, obtenidos en mi tierra galaica y aledaños, recogidos en una publicación epigráfico-monográfica que me pertenece (Aquae Flaviae I. Fontes Epigráficas da Gallaecia Merdional Interior. S. de Compostela, 1986, págs. 210, 212, 214, 222, etc.).

El primero de los ejemplos elegidos viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo por colegas varios, a la vez que por mí mismo en datas posteriores. Se trata del texto de la lápida mortuoria de L(ucius) Pompeius Reburrus Gigurrus, de A Cigarrosa (Valdeorras, Ourense) que, desde Roma, habría venido a morir a su tierra después de la estancia en la ciudad eterna como militar y otras funciones llevadas a cabo en la capital del Imperio. Lo que ahora, sin embargo, interesa es que los vocablos del texto de su epitafio se hallen todos separados, unos de otros, por hojas de hederae distinguentes, hasta un total de casi veinte unidades sobre una plancha de bronce exclusivamente, actuando el mentado símbolo como separador continuo de la totalidad de las palabras y siglas del texto al que nos estamos refiriendo

Por otra parte, y a pocos kilómetros al E. de A Cigarrosa, en Ponte Navea concretamente, fue hallado en su día el epitafio de Aelius Sporus, al igual que el anterior, perteneciente todavía al Convento Jurídico Asturicense, mostrándose, en este caso, tan sólo puntos de separación hendidos a manera de semiestrella sobre soporte granítico, con la finalidad de separar entre sí la totalidad de los diferentes vocablos de un mismo texto.

Para variar, en el Convento Bracarense, concretamente en la aldea de Rabal, ayuntamiento de Oimbra (Verín), nos las habemos con las palabras del texto de un epígrafe, asimismo mortuorio, separadas todas ellas mediante pequeñas comas horizontales esgrafiadas, a media altura, hasta la saciedad. Podrían ser aducidas innúmeras pruebas más, pero creo que es suficiente con el ramillete que acabamos de insinuar.

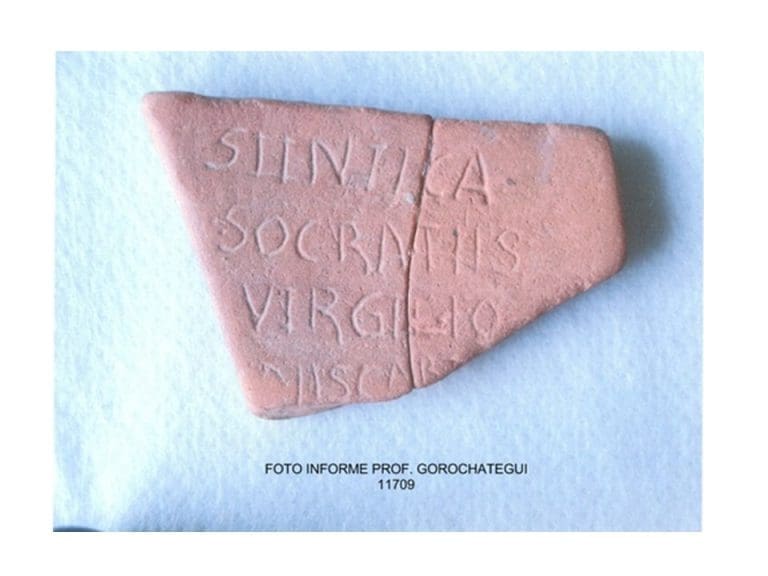

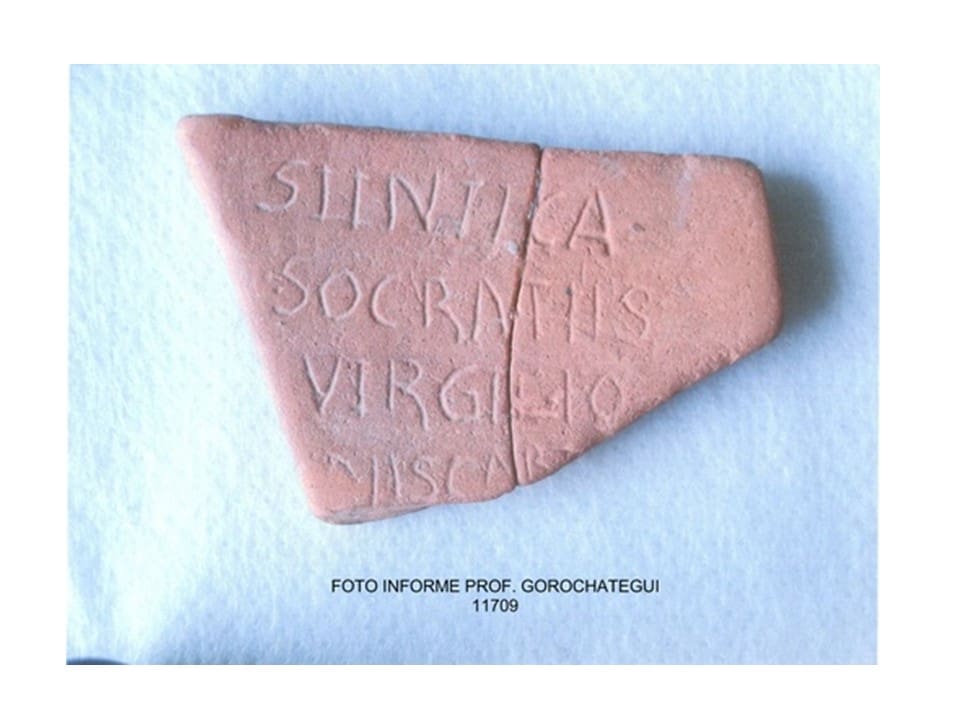

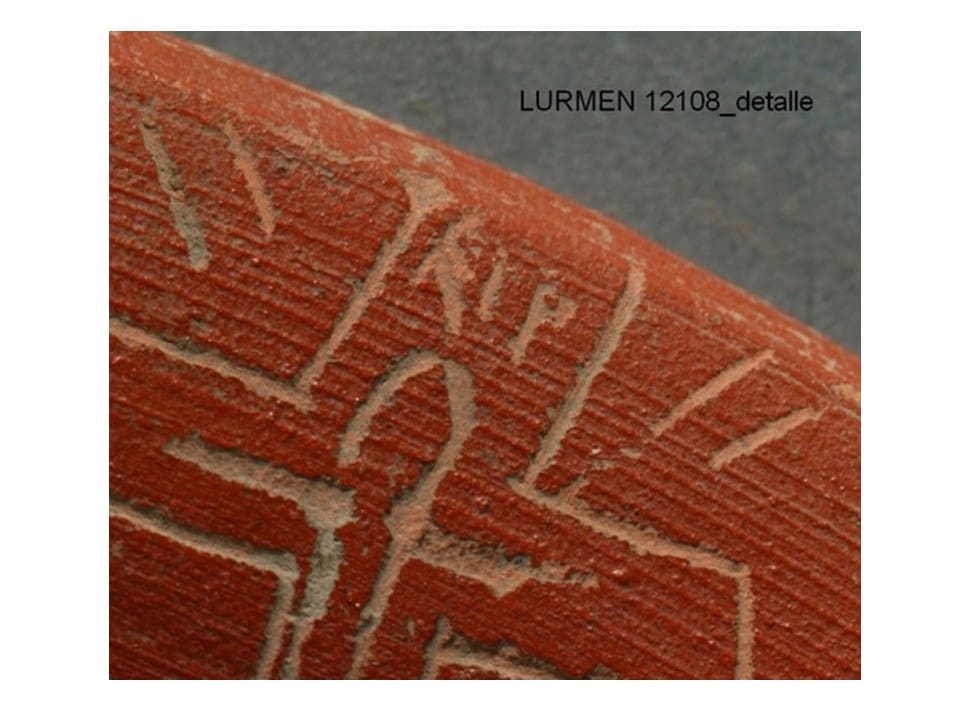

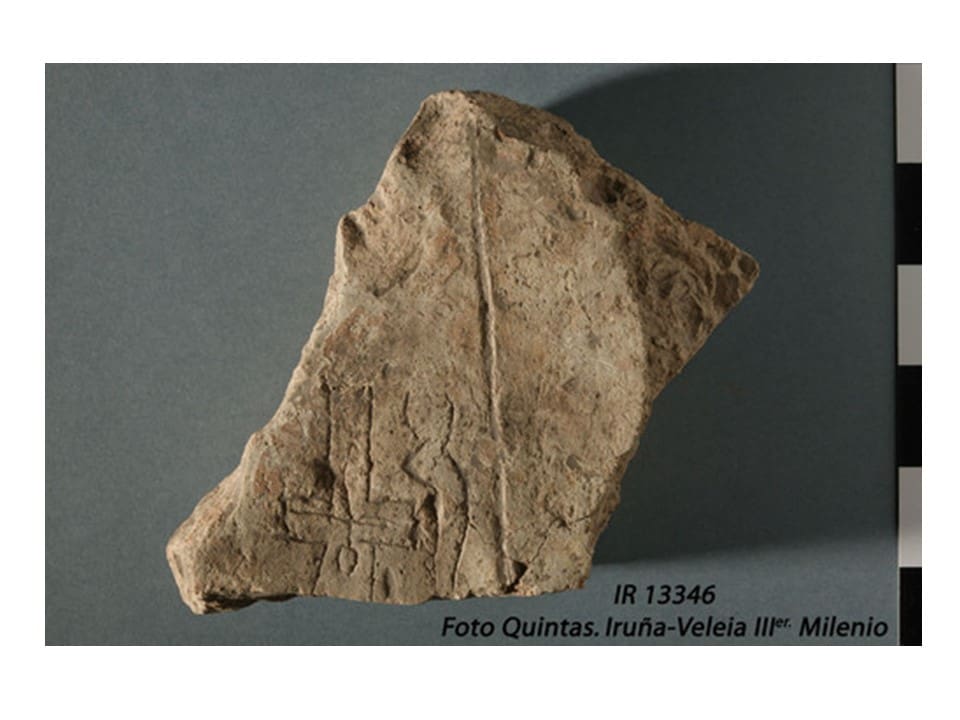

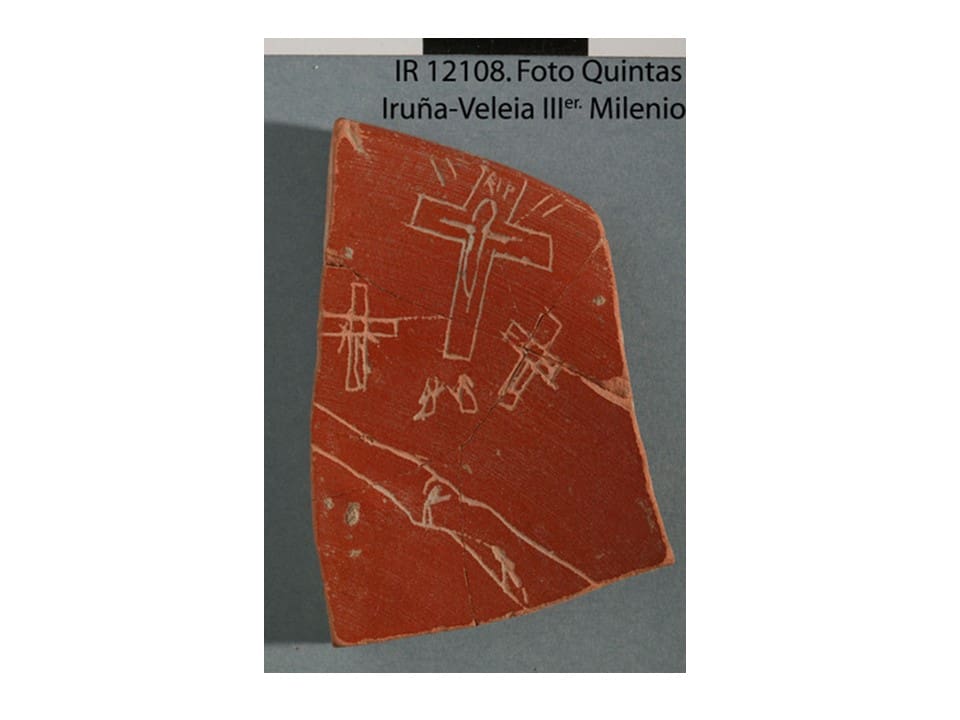

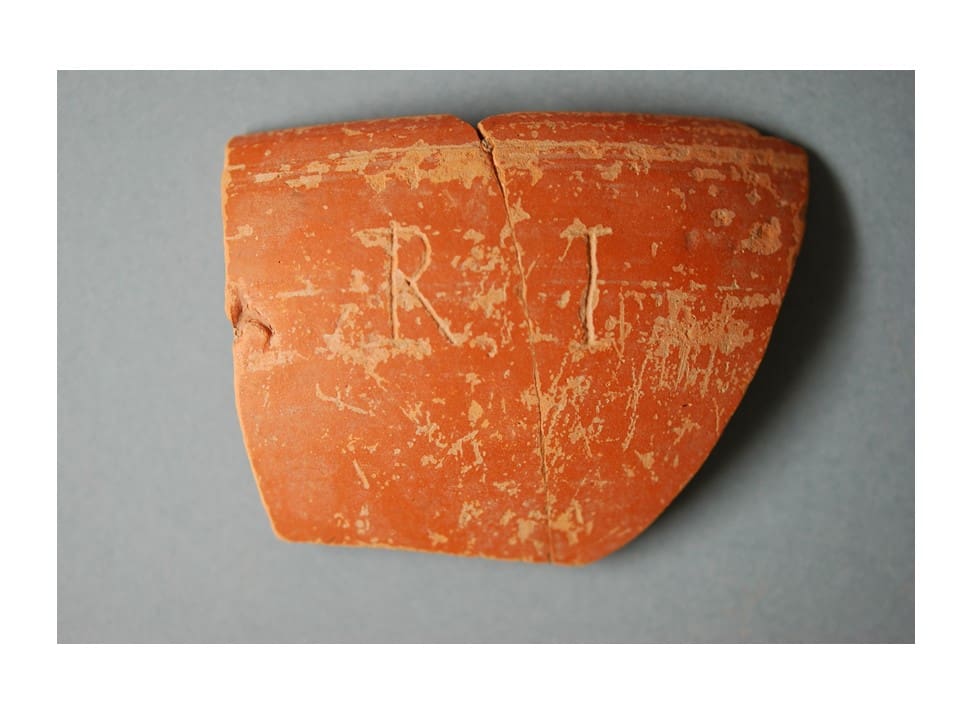

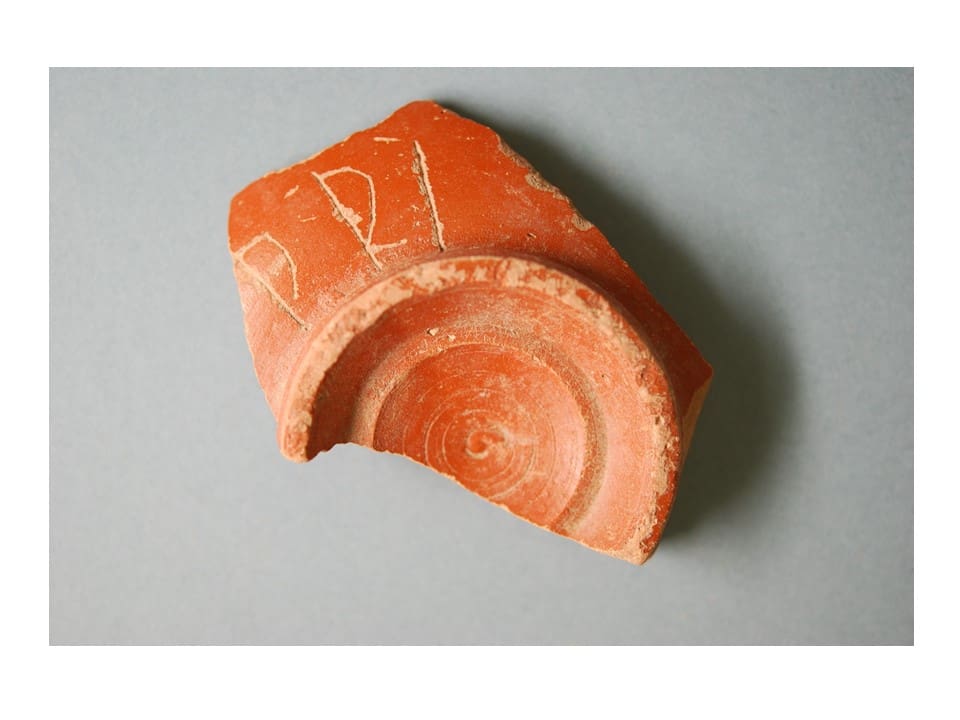

Por otra parte, y en lo que concierne a los disparates ortográficos que se han ido descubriendo, concluyen los falsarios que se trata de un latín que se ha ido degradando, puesto que muchos nominativos que deberían acabar en –us lo hacen en –o, como si de dativo o ablativo se tratase, cuando no el acusativo en –um sustituido por otro caso; la S angulada atribuible a los siglos VI y V a. C.?, otra barbaridad sin fundamento que podemos demostrar con hechos; U por V en algunos casos, E de dos barras (II), anacrónica; sílaba radical QV- por CH etc.

Dicho lo que antecede, y a tal respecto, tan sólo les aconsejo que reexaminen ellos y los que lo deseen la epigrafía romana del País Vasco, pero sobre todo la de la provincia de Vizcaya, que es la que más conozco por haberla estudiado hace ya mucho tiempo, pudiendo verificarse todavía su amplio contenido en la revista KOBIE (Bilbao), nº 11, 1981, entre las páginas 81 y 163. Y si traigo al caso esta sugerencia es para que el lector interesado pueda constatar anomalías idénticas durante un espacio temporal no menos idéntico, por cuanto se extendería a través de los siglos V, VI y, tal vez, parte del séptimo, de la era en que vivimos. Ahora bien, emerge inmediatamente un sencillo interrogante: si a los que son considerados como “epígrafes con disparates” tenemos que darlos por auténticos ¿por qué no hemos de hacer lo mismo con los “disparates epigráficos” de la vecina Veleia al relacionarlos con ellos? La respuesta, por tanto, queda plenamente encallada en una sola conclusión: “si todos son similares y los de Vizcaya son auténticos, también los de Veleia tienen que serlo”, en este caso juntamente con el entorno arqueológico respectivo, de cuyo interior han sido exhumados, a pesar de que algunos no quieran ver lo evidente. Se hace imprescindible, por tanto, regresar al ámbito vizcaíno y su epigrafía romana para comprobar si, en su medio rural, por lo menos, se habrían producido alteraciones epigráficas con respecto a las normas oficiales. Y, como anillo al dedo, viene el estudio por mí protagonizado en 1981, acerca de la epigrafía romana vizcaína, netamente popular, excepto la del complejo arqueológico de Forua, en este caso con epígrafes grabados sobre mármoles bajo la vigilancia de especialistas al respecto que, a veces, incluso firman los textos por ellos dirigidos. De ahí que tratemos ahora de contrastar algunas de las deficiencias epigráficas romanas de Veleia con sus vecinas del ámbito de Vizcaya, con la finalidad de poder concluir que, ante hechos similares, por no decir idénticos, deberían ser, asimismo, similares las conclusiones: o cargadas de verdades o, por el contrario, de mentiras, resultando ser este el dilema con el que queremos enfrentarnos; de ahí que, tomando como punto de partida el estudio personal mío compartido de 1981, aludido ya en párrafos anteriores, intentemos comparar, siguiendo el estudio de la epigrafía vizcaína, primero, las constataciones de ambos trabajos.

En lo que atañe a la epigrafía vizcaína:

– Págs 82-83, lám. I: Estela funeraria de Lemona; en la tercera línea:…VXO…, cuando sería Uxo(ri).

– Pág. 87, lám. II: L patada, de doble apoyo, al igual que algunas pocas de Veleia; e, ítem más, O dedada, es decir, cerrada a manera de D mayúscula invertida, conforme es frecuente en la epigrafía veleiense; detalle que, en su momento, ha alarmado a la profesora I. Velázquez, además de a otros seguidores de sus aportaciones.

– Pág. 88, lám. III, cuarta línea: …MONVMEN^TV, por MONUMAN^TV(M). Digno de destacar es el anexamiento de tres letras sobre un mismo trazo inicial, detalle detectador de la no ignorancia de los componedores de este epitafio, y otros varios, dentro de un amplio entorno.

– Pág. 90. Lámina IV, segunda línea: L de doble pata otra vez, así como perfil triangular a nivel de base.

– Pág. 99, lámina X, Morga: SVE y POSVET, en vez de SVAE y POSVIT; MEMORIAM, no MEMORIA, por cuanto es el acusativo el único caso que debe encajar en la frase.

– Lám. XIV: AVAND(VS), no AVAND, siendo esta última la opción elegida para designar el antropónimo.

– Lám. XIII, pág. 103. En el tercer renglón, y en lo que atañe a la R se halla sustituida por una U clarísima.

– Lám. XV, Abrisqueta. Preciosa inscripción hecha sobre dos mitades de un mismo bloque originario, por lo menos, utilizados en su día para cierre de una de las paredes de la ermita. En el fragmento mayor, una frase que, en su día, cuarenta años ha, por lo menos, que transcribí acertadamente sin tener entonces conocimiento de su significado, cuyo esquema, en este tramo concreto, sería: …IN/ V.I^R^V. EI. / S.T.T.L., interpretable, según recientemente he logrado efectuar: …IN V(eleiam) IRV(nniam) Ei(ectum)/ S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), una de cuyas interpretaciones posibles, e incluso más probable, sería: “…desterrado a Veleia-Iruña. Que la tierra te sea leve”. Ahora bien, podría ser, asimismo, posible la versión: IN V(eleia) IRV(nnia) Ei(ecto). S(it) T(ibi) T(erra) L(evis), en cuyo caso la lectura sería “expulsado en Veleia- Iruña; que la tierra te sea leve”, resultando ser la fórmula aquí captada la que más nos acercaría a los grafitos de Veleia, en donde el doble topónimo de Iruña/Veleia y Veleia/Iruña cuentan ya con bastante documentación avaladora de semejante posibilidad, conforme hemos podido ir descubriendo en la revisión de los fotogramas de hallazgos efectuados durante las excavaciones arqueológicas de Veleia en los años de cambio de siglo a los que aludo en el título de este número. No cabe duda, por tanto, de que, si pudiese ser interpretado de esa manera el párrafo, cosa que yo creo plenamente factible, habríamos avanzado mucho en el problema de la autenticidad de todo lo que se está extrayendo del solar de la histórica IRVNNIA/VELEIA o VELEIA/IRUNNIA, conforme se encarga de sugerir la documentación relacionada con el problema.

– Forua, a la vera del Cantábrico, Fig. 22, lámina XII. Sobre el renglón final: QVNO FECI “lo hice yo mismo, Quno”, dado que Quno, declinable muy probablemente como Qvno,-onis, aparecería en nominativo. Se trata, por tanto, de una inscripción de Forua (Vizcaya) demostradora de que Q y V vocálica a continuación conformarían una sílaba con la sustitución, tal vez, de una C o CH anteriores por una Q posterior.

Aduce, por su parte, Gorrochategui, que “en la antigüedad nunca jamás hubo una sola J”. Pudiera haber sido así, tal vez en lo que atañe al símbolo exterior visible de la letra, pero no, quizá, en lo relacionado con su fonía, ya que dudo, y mucho, que un galaico de aquel tiempo, por poner un ejemplo, pronunciase IVNIO o IVLIO con el sonido inicial de LL, sino, más bien, con el más fuerte y consonánticos de X o J, y a la manera de como hoy perdura todavía la dicción, tanto para el cometido de una de las consonantes, como de la otra. ¿Intentona de adelantarse en los abecedarios? Tal vez, ya que lo que habrá de acontecer es lo que ahora nos hallamos sugiriendo. Filólogos hay, en todo caso, que sabrán ocuparse del problema y creo que lo están haciendo ya.

Un interrogante final de otro género sobre el mismo tema: si el empleo de la J en cuestión viene a ser la quintaesencia de la falsedad, puesto que se trataría de dataciones actuales o contemporáneas ¿cómo se explica que unos falsificadores, para más inri arqueólogos, según se desprende del tratamiento habido para con el tema mismo, hayan podido ser tan zafios como para convertir en esta ocasión la I en J, intentando ahorcarse así con su propia cuerda?

Y tratando, en fin y como despedida, aludir al ya vulgar grafito de Veleia, pregunto: ¿Cui prodest, a quien habría beneficiado tanto descuido?