En el blog de Juan Martin Elexpuru se puede leer las reflexiones de Argitu:

¡11 años ya!

Iruña-Veleia Argitu-ren agiria, batzorde batek faltsutasuna aldarrikatu zuen egunaren 11. urteurrena dela eta

Ellos son personas apasionadas por su trabajo, aún después de todo, y con gran humor y espirtualidad.

Hartza y Harzkume

Por estos lares se prodiga de vez en cuando una etnóloga, que por desgracia suele publicar más en inglés que en euskara, pero que suele ofrecer lecturas de gran interés: Roslyn M. Frank.

Gracias a Josu Naberan, a quien agradecemos el permiso para publicarlo, tenemos ahora unos comentarios y resumen de algunos aspectos de una de sus aportaciones: la de Hartza y Harzkume.

Harzkume (comentarios de Josu Naberan sobre Roslyn M. Frank)

Además de las maravillosas yeguas (behor –yegua- es el nombre genérico de esta especie) pintadas en la cueva de Ekain hace 14000 años, están las pinturas inolvidables de Hartza y Harzkume (Osa Mayor y Menor), como madre e hija, por su tamaño. Seguramente nuestros ancestros llamarían de ese modo a las constelaciones “Great Bear” y “Little Bear”.

Roslyn Frank ha publicado varios trabajos sobre Harzkume, que reflejan la visión del mundo de la Antigua Europa, al hilo de del título general Hunting the European Skyy Bears (La caza de los osos celestes europeos, 1996); “De cuando los osos gobernaban la Tierra y vigilaban las puertas cielo”, 1996; “Hércules se encuentra con Harzkume”, 1999.

En efecto, Roslyn afirma que los doce trabajos o aventuras del griego Hércules o Heracles tienen su origen en la vieja Europa pre-indoeuropea, en la época comprendida entre 6000 y 4500, “que reflejan los rastros de la cosmovisión ecocéntrica y no dualista de dicha época en muchas leyendas de Euskal Herria y de otros lugares de Europa sobre Harzkume”.

Que, concretamente, imaginaron y dramatizaron lo que veían en el firmamento de aquella época según su visión animista o vitalista del mundo. Parte, creían que los humanos procedíamos del antepasado Oso: así, Harzkume fue la criatura que trajeron al mundo el Oso y la mujer, como aparece en la leyenda vasca de Jon Hartza (Jon el Oso) y otros relatos similares.. Y que habiendo visto en el cielo estelar a Harzkume sosteniendo en su mano un garrote, se imaginaron una lucha cósmica entre Hartza (Osa) y otra figura de la constelación, sea Heresuge o Sugaar, relacionada con Mari (Draco, Ophiacus), sea con Otso Beltza -Oso Negro- (Lupus), sea con Behor Urdina –Yegua Blanca- (Centaurus). Todas ellas figuras estelares anteriores al Zodíaco griego. De esta manera, aquellas gentes imaginaron ante sus ojos y representaron realmente el combate ritual entre el viejo antepasado Chamán y otro Chamán de figura cambiante.

“Este combate no era no era entre el Bueno y el Malo, sino un rito de iniciación, y no tenía como fin la victoria. Todo lo contrario de lo que sucede en los mitos de origen solar masculino en los que se refleja la jerarquía y el mando supremo –dice R.M.Frank-, los relatos de Harzkume reflejan estructuras sociales más simples e igualitarias”.

Centaurus -La Yegua Blanca- (Behor Urdina) es el reverso de Mari. Por cierto, “qué horribles son los relinchos y el ruido de cadenas por la noche!”, según se dice.

En cuanto a Jon Hartza, qué malamente se adaptó a la escuela y los problemas que tuvo, como también se dice. Estas leyendas nos han sido transmitidas hasta hace poco, pero en la cultura y enseñanza actual no constan en absoluto; quizás han desaparecido de las fichas universitarias y de los archivos escolares. ¿Por qué será?

Euskal Sena

Duela aste batzuk Euskal Sena edo euskal ‘kultur instintuari’ buruzko bloga abiarazi da:

Interesatuen talde baten lana eta hausnarketatik dator, urtebetez aritu izan direnak, estatu mailan aurkezpen eta eskaera baten lehen urratsa gisa.

Gaur egun bloga piedrolenguan edo haitz-hizkuntzan dago (era ezagunagoan, euskaraz), baina baliteke etorkizun hurbilean bere edukiak gaztelaniaz zintzilikatzea.

Bisitatzera animatzen zaitut, izan ere, eta zoritxarrez, izen bera aukeratu zuen jatetxe itxi batek google mezuak betetzen ari delako, eta gaian interesa duenarentzat zaila izango delako ibilbide monografiko honetara iristea.

Gehiagorik ez, ondo pasa.

Blog sobre Euskal Sena, o ‘Instinto Cultural’ vasco

Hace pocas semanas se ha puesto en marcha un blog sobre Euskal Sena o ‘instinto cultural’ vasco:

Proviene del trabajo y reflexión de un grupo de interesados durante un año, como primer paso de una presentación y petición a aportaciones a nivel nacional.

El blog de momento está en piedrolengua (vulgo ‘vascuence’), pero puede que en un futuro cercano cuelguen sus contenidos en español.

Os animo a visitarlo, dado que un restaurante ya cerrado que desafortunadamente eligió el mismo nombre está copando los puestos de google, y a quien esté interesado en el tema le costará llegar a este blog monográfico por esa vía.

No more, ondo pasa.

Entrevista con Alberto Santana sobre ‘falsificar’ la historia

|

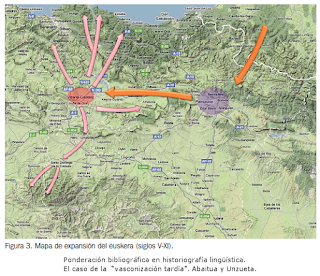

| https://trifinium.tophistoria.com/la-expansion-altomedieval-del-euskera/ |

|

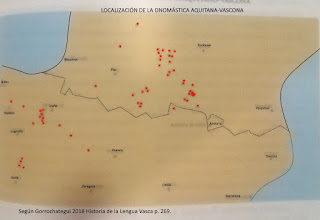

| Gorrochategui (2018) |

La entrevista:

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/mas-que-palabras/detalle/6732699/tercera-temporada-una-historia-vasconia-entrevista-su-director/

Alberto Santana cita a su maestro, Joseba Aibatua:

https://trifinium.tophistoria.com/la-expansion-altomedieval-del-euskera/

Yo creo que un debate honesto es sano, y con un poco de pasión motiva a todo el mundo de reestudiar los datos, y de aprender de los argumentos de otros. Santana explica el caso de Bizkaia, donde se tiene «un solo caso dudoso, hasta ahora, de onomástica vasca». Pregunto, Álava y Gipuzkoa?

Álava oficialmente 3 (si hacemos caso omiso de Veleia), más si se admite los que tienen artículo ;).

Gipuzkoa uno en Oyarzun, pero las 3 provincias tienen una toponímia abrumante euskaldun, y sin duda tambien un número toponímia celta. Curiosamente de Navarra ya no hablamos.

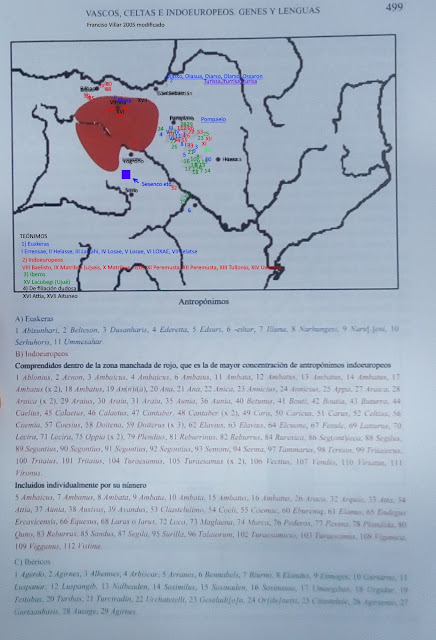

Yo también creo que se debe en una interpretación seria respetar los datos objetivos. Primero observar, y luego interpretar (ver mapa Gorrochategui 2018)…

ELEMENTOS

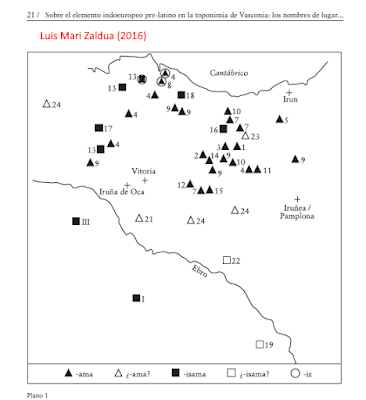

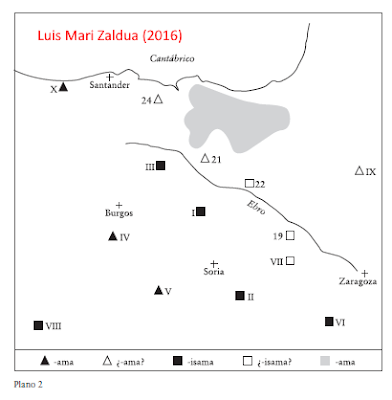

1)Luis Mari Zaldua (2016). Sobre el elemento indoeuropeo pre-latino en la toponimia de Vasconia: los nombres de lugares terminados en»-ama». Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, 48(121), 185-233. DESCARGAR AQUÍ

|

| Distribución de los elementos -ama. Arriba: zona ‘Vasconia occidental’ Abajo: Zona cuenca alta del Ebro, con zona anterior de occurencia de los elementos -ama representado en gris |

6. CONCLUSIONES

6.1. Con la prudencia a la que obliga un corpus tan exiguo como el que se ha empleado

en este trabajo (unas 30 muestras relativamente seguras y 8 dudosas), cabe concluir,

en primer lugar, que la mayoría de los topónimos en -ama no se distribuyen de manera

uniforme en toda Vasconia. Muchos se concentran en el triángulo Errezil-Entzia-Arakil,

en cuyo centro está el Goierri guipuzcoano, de manera que el territorio donde son más

abundantes los ejemplos de -ama es Gipuzkoa. Tal vez porque las áreas onomásticas no

presuponen necesariamente áreas lingüísticas o, tal vez, por alguna otra razón, curiosamente,

la distribución de los topónimos con la terminación -ama no delimita posibles

focos de población de lengua indoeuropea en determinadas zonas de Álava y sur de

Navarra desde las que pudo partir su empleo hacia el norte, no dan fe de que en la parte

meridional de Vasconia hubiera alguna zona de lengua celtibérica donde el uso de -ama

fuera más intenso (o tan intenso) que en el norte de Álava, Bizkaia, sur de Gipuzkoa y

noroeste de Navarra. Lo que muestran los mapas es que la mayoría de topónimos en

-ama de Vasconia se ubican en la parte montañosa, en el norte, y no en la llanada alavesa

o el sector más occidental de Navarra, por citar dos zonas a priori representativas de

la presencia indoeuropea pre-romana.

Sin embargo, hay que señalar que los antropónimos indígenas de Álava y Navarra

(Arai [gen.], Araica, Araca, Segilus, Segontius…) no eran extraños en el sur de Gipuzkoa

(cfr. Arama, Arakama, Zegama), lo que sugiere que la provincia no estaba aislada de

las zonas más indoeuropeizadas de la Vasconia ibérica, sino, más bien, lo contrario. Los

mapas de -ama y los de los antropónimos indoeuropeos pre-latinos apuntan a que estos

últimos pudieron ser transferidos a Gipuzkoa desde el noreste de Álava. En concreto, la

zona de Entzia-Salvatierra es la única en la que hay testimonios epigráficos de antropónimos

indoeuropeos pre-latinos y topónimos con -ama.

Del examen conjunto de la toponimia en -ama se llega al resultado de que en determinadas

zonas del norte de Álava, Bizkaia, noroeste de Navarra y, sobre todo, del sur de

Gipuzkoa, hubo una influencia lingüística indoeuropea. En ese sentido, si bien es cierto que algunos de los topónimos en -ama de la provincia se sitúan en lugares más o menos

próximos a los poblados fortificados de la Edad de Hierro, no todos los recintos de esa

época tienen lugares con dicha terminación en sus aledaños, ni tampoco todos los topónimos

en -ama tienen un poblado prehistórico en sus cercanías.

De la misma manera, cabe destacar que, en general, en la Celtiberia la densidad de topónimos

con la terminación -ama no es mayor que en el norte de Vasconia. Ese dato, junto

al hecho de que al sur de Vitoria y Pamplona, especialmente en los aledaños del Ebro (en

la zona de contacto entre los dos territorios) la densidad de topónimos con la terminación

-ama no varíe, es decir, sea menor que más al norte, difumina el hipotético continuum entre

Vasconia y la Celtiberia. En resumen, llama la atención que en la Celtiberia, territorio

central de la cultura celtibérica, no se identifique ningún foco de -ama como el que existe

en el triángulo el Errezil-Entzia-Arakil (en cuyo centro está el Goierri guipuzcoano).

Algunos de los topónimos terminados en -ama se repiten, tanto en Vasconia como en

otros lugares de la península ibérica. Puede haber ejemplos de poligénesis, pero parece

que hay también traslados toponímicos (Osma, Mallabia) y tampoco puede descartarse

que la proliferación de topónimos como Ultzama / Untzama responda a alguna antigua

moda toponímica. Sea como fuere, hay varios nombres en -ama que no se repiten en

la Celtiberia, que son, por así decirlo, originales de Vasconia. Algunos de ellos serían

únicos (Amiama, Arakama, Elama…) y otros no lo serían del todo, quiere decirse que

puede haber dobletes en -isama / -isamo fuera de Vasconia (Berama / Beresmo, Zegama

/ Segisama…). Por lo tanto, no hay razones para pensar que todos los topónimos con

la terminación -ama objeto del presente estudio sean importados; muchos de ellos pueden

ser autóctonos. Todos esos datos abren la puerta a la hipótesis de la presencia de

población de habla indoeuropea (céltica o no) en algunas zonas como el norte de Álava,

Bizkaia, noroeste de Navarra y sobre todo sur de Gipuzkoa, pero no son suficientes para

postular que el elemento indoeuropeo pre-latino era allí el originario y el vascónico el

introducido, mucho menos en la totalidad del norte de la Vasconia ibérica.

6.2. A diferencia de las zonas circundantes a Vitoria y Pamplona (ciudades epicentro

de varios sufijos de origen romano como -ain, -ana o -ano) en Bizkaia (-VKa), sur de

Gipuzkoa (-ain, -ano, -ona) y norte de Álava (-ain, -ano, -ana) los topónimos con sufijos

latinos y con la terminación -ama comparten territorio. Por el contrario, se observan

sendas áreas toponímicas en torno a las ciudades de Pamplona y Vitoria con un claro

vacío de muestras de -ama.

Al igual que las áreas toponímicas de los principales sufijos de origen latino empleados

junto a bases antroponímicas para crear topónimos que indican posesión (-ain, -ana,

-ano y -Vka), la topoglosa de -ama no refleja un dominio lingüístico uniforme en Vasconia.

En la misma línea, los topónimos que combinan -ama e -i(t)z se localizan en una

zona muy concreta de Bizkaia.

Los nombres de lugar de Vasconia estudiados aquí podrían responder a dos estratos

lingüísticos diferentes (siendo el segundo de ellos posiblemente de raigambre celtibérica),

que indicarían una influencia indoeuropea relativamente dilatada, y no puntual.

De igual forma, habiendo sido transmitidos a través de la lengua vascónica y habiendo

evolucionado según sus reglas, los topónimos con la terminación -ama confirmarían que

en la zona en que se sitúan había hablantes indígenas vascos en la época en que fueron

creados o importados. En concreto, aunque no todos, varios de los cambios que se observan

en los topónimos con -ama coinciden con los experimentados por los topónimos

de origen latino que han evolucionado según las reglas de la lengua vasca (vid. § 4.2).

Finalmente, entre las bases que se han combinado con -ama hay un elevado número

de posibles raíces que tienen como núcleo la vocal media /e/ y que comienzan y terminan

con una consonante que no se repite102. Como consonante inicial solo se observa

/b/, /l/ o /z/ y como coda /g/, /d/ /l/, /r/, /z/ y /tz/, esto es, en el ataque faltan las oclusivas

sordas, nasales, vibrantes y sibilantes ápico-alveolares y en posición final las oclusivas

sordas, las nasales, la vibrante múltiple y las sibilantes ápico-alveolares. Ese paradigma

sería, por un lado, ilustrativo de la forma canónica de la raíz en la lengua indoeuropea

originaria pero, por otro lado, también lo sería en cierta parte del antiguo sistema

consonántico de la lengua vasca (y su evolución), idioma en que fueron adoptados en

su día.

6.3. La mayoría de los topónimos en -ama inventariados en Vasconia no se localizan

en lugares con cualidades o características extraordinarias o muy destacables, por lo que

es difícil relacionarlos con adjetivos superlativos. Muchas de las entidades geográficas

denominadas por los nombres con -ama están relacionadas con la huella humana, con

lugares de habitación o actividad económica.

Es probable que en topónimos como Arakama y Amiama la base sea un antropónimo

(Aracus, Amius), de forma que, extrapolando a estos ejemplos el paradigma de los

deantropónimos romanos, cabe preguntarse si en el momento de la creación de algunos

topónimos en -ama no había también un elemento genérico o nombre común elidido

(cfr. ager, fundus, terra, villa, vicus). Es más, puede pensarse que, además de Aracus

y Amius, hay otras bases que se combinaron con -ama y con sufijos latinos empleados

para crear topónimos que indican posesión, en vista de lo cual no parece que -ama tenga

en todos los casos la misma relación con la base antecedente. En varios casos, a semejanza

de algunos sufijos latinos (-[i][t]z, -ain…), puede pensarse que -ama se desligó, en

cierto modo, del étimo, se hizo independiente del canon adjetivo + grado superlativo

y se pudo añadir a bases antroponímicas indoeuropeas (para crear unos nombres que

designen su hacienda o propiedad). Sin embargo, no se conocen testimonios de que

la terminación -ama se haya combinado con bases antroponímicas vascónicas, lo que

mostraría que no penetró o se integró en la lengua vasca con la misma intensidad que

los sufijos latinos, esto es, que la influencia de la lengua de la que proviene sería mucho

menor que la del latín.

Con todo, la respuesta a la pregunta de si -ama expresa o indica en todos los casos lo

mismo respecto a la base antecedente no parece afirmativa, puesto que, además de con

raíces que responden al canon indoeuropeo CeC, se ha combinado con antropónimos

de diversa índole.

6.4. En síntesis, de un examen de conjunto de los nombres de lugar con la terminación

-ama, probablemente los materiales toponímicos más antiguos de Vasconia de los que

se tiene constancia, se llega a resultados que confirmarían la influencia lingüística indoeuropea

pre-latina (que no tiene por qué ser necesariamente de origen celtibérico) en

el norte de Álava, Bizkaia, noroeste de Navarra y sur de Gipuzkoa.

El elemento indoeuropeo -ama se introdujo en Vasconia en un contexto lingüístico

éuscaro y, además de posibles traslados toponímicos, no deben descartarse fenómenos

de contacto relativamente continuado entre la lengua vascónica y lenguas indoeuropeas

pre-latinas. Si se toma como indicador el elemento -ama, hay poca toponimia de origen

indoeuropeo en Vasconia y, teniendo en cuenta que, tal y como afirma Mitxelena en su

inestimable Sobre el pasado de la lengua vasca (p. 72.), la acción del acontecer histórico

sobre una lengua solo es por mediación de otra lengua, puede concluirse que la huella

de la cultura indoeuropea pre-latina en la toponimia de Vasconia no tiene la magnitud

suficiente como para poner en tela de juicio la presencia del vasco antiguo al sur de los

Pirineos antes de la romanización, especialmente en los territorios del norte de Álava,

Bizkaia, noroeste de Navarra y sur de Gipuzkoa. Al hilo de lo anterior, cabe recordar

que el número de representantes de -ama y el de los sufijos latinos añadidos a nombres

de persona es muy dispar, ya que los primeros son mucho menos abundantes que los

segundos.

Con todo, queda claro que aún hay varios aspectos de la terminación -ama por dilucidar,

que –siendo fundamental– a la obra de Salaberri no se le ha sacado todavía todo

el provecho y, sobre todo, que la toponimia, estudiada con criterios geográficos, puede

aportar su grano de arena para aclarar, o al menos para plantear, ciertos problemas

históricos, incluido el de la presencia de las lenguas indoeuropeas pre-latinas en el norte

de la Vasconia ibérica.

2) Gorrochategui Churruca, J. (2018). La lengua vasca en la antigüedad. En Historia de la lengua vasca (pp. 245-306). Servicio Central de Publicaciones.

p. 296

«No pueda darse gran precisióna la precisión en cuanta al la datación de los nombres atestiguados en Hispania. Parece que los nombres ibéricos, al igual que ocurrió en la zona narbonense, desaparecieron bastante pronto de la epigrafía latina, sustituidos por los nombres latinos. Los nombres celtibéricos por el contrario eran frequentes en los dos primeros siglos del imperio, al igual que los nombres vascones (Untermann, MLH). Con todo es interesante para los objetivos de este libro observar las caracteristicas que muestran los nombres celtibéricos atestiguados en tierras vascas. Son reseñables dos aspectos. A pesar de que la mayoría de los nombres indigénas de Álava sean celtas, como ya se ha dicho, se observa que salvo en casos aislados los individuos que llevan esos nombres no indican a su vez el nombre de familia, indicación central en el nombre de un celtíbero. No solo en Celtiberia, sino también en territorio astur y cántabro, la indicación del nombre familiar o cognatio expresaba por encima de cualquier otro elemento el origen celtíberico del individuo. Las personas de nombre celta de álava y de Tierras Estella carecen de este elemento en su nomenclatura personal.

Según se desprende de las relaciones onomásticas mencionadas anteriormente, en Tierra Estella existen nombres de origen tanto vascón como celta. Es un territorio linguísticamente mixto, por tanto. Pero a diferencia de los observado en Aquitania, donde los nombres de persona o de divinidad de origines linguísticos diferentes aparecen mezclados entre sí, en Tierra Estella los nombres de divinidad se adscriben al estrato vascón mientrás que los nombres de persona se explican como celtas. Sin olvidar que en un futuro quizá algun nuevo hallazgo puede oscurecer esta clara distribución, puede pensar que la razón de tal distribución quizá resida en la diferente cronología de cada uno de los estratos, si estimamos que los nombres de persona están por lo normal más sujeto al cambio y a la moda que los nombres de divinidad, relacionado con creencias colectivas y los nombres de divinidad tradicionales, adoptó nombres personales de origen céltico, sin la expresión de la cognatio, o bien que gentes emigradas de zonas célticas se asentaron en Tierra Estella adoptando la religiosidad del lugar. La distribución de nombres no nos dice nada sobre la cronología absoluta, pero nos muestra que una capa, la de la teonimia con nombres vascones, es más antigua que la antroponimia con nombres celtas, en ese teritorio concreto.»

Gorrochategui saca de la zona Aquitana unos interesantes ejemplos de la intima convivencia de galo y aquitano:

Por ej. nombres galos con aspectos aquitanos, y nombres hibridos – unión de aquitano y galo (p. ej. Dunohorigis, Bersegi, Belheio-rigis, Attaio-rigis.(p. 293)

Quizás todavía más claras son los nombras personales con genalogía:

«A pesar de sufrir la presión e influencia del galo, no ceden [el aquitano] en la contienda. Un epigrafe Martres-Tolosane (Annius Dunohoxis f. Calva Cassilli f. uxor Andere filia) testimonia como en esta familia los padres, a pesar de que ellos mismos portan nombres latinos e incluso pertenezcan a familias de tradición gala a juzgar por los nombres de sus respectivos padres, han puesto un nombre claramente aquitana a su hija». (p.294)

De modo parecido, por una inscripción de Caubus sabemos que un individuo de nombre galo, Condannosus llamó a su hija Anderexo, y por otra de Saint-Bertrand- de-Comminges que una mujer de nombre Silex impuso nombres también aquitanos a sus cuatro hijos (Odux(us), Lohitton, Andosten y Andossus, a pesar de que el nombre de su padre era galo (Eppamaigi f.).»

Más cerca del juicio…

Poco a poco empieza a aumentar la expectación. ¿Cómo terminará el caso Veleia?

Los medios de información (desinformación en un número de casos) empiezan a mostrar más interés por el caso. En este post quiero aportar el fragmento sobre Iruña Veleia de 50 min. del programa del programa Ganbara de Radio Euskadi de jueves 10/10/2019. El programa es dirigido por José Luís Fonseca y con Loreto Larumbe. Tiene interesantes fragmentos históricos, y creo que por primera vez se ha admitido la voz de manera extensa de Idoia Filloy y Juan Martin Elexpuru.

Fuente: https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/ganbara/6629474/6729484/ganbara-2019-2020-10-10-2019/

>>>Audio Ganbara 10 octubre 2019<<<

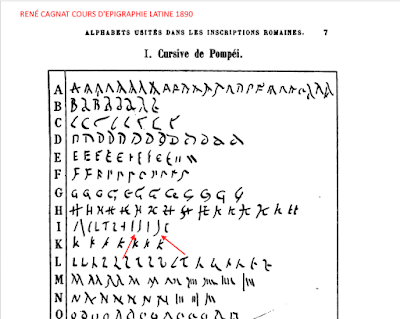

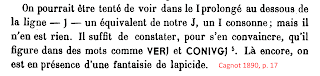

Algunos apuntes sobre declaraciones del Prof. Juan Santos Yanguas:

Profesor Catedrático Juan Santos Yanguas sitúa en el fragmento de radio la primera J en latín en el siglo XVII… mientras que en el renombrado manual de René Cagnot de 1890 se enseñan las J de Pompeia… (nadie ha dicho que es una jota sino una J).

|

| Rueda de prensa del 8/6/2006 – presentación del conjunto del sector 5: M. Rius, E. Gil, F.Verastegui, J. Eraso (euskotren) y J. Santos Yanguas |

|

| Prof. Juan Santos Yanguas en la presentación del conjunto del sector 5 Fuente: Diario Vasco 9/6/2006: El calvario hallado en un poblado romano de Álava es el más antiguo del mundo |

|

| Foto Diario Vasco. Prof. Juan Santos Yanguas en la rueda de prensa del 24 de noviembre de 2006 donde defendió junto a Prof. Enrique Knörr y Prof. Emilio Illargui la autenticidad de los hallazgos, y críticó la irresponsabilidad de Prof. Joquín Gorrochategui por su artículo días antes en El Correo. Fuente: Análisis científicos ratifican la autenticidad del hallazgo de Veleia, según arqueólogos |

|

| Prof. Juan Santos Yanguas 24/11/2006:»Hasta que los ojos se me hacen chiribitas» Fuente: Análisis científicos ratifican la autenticidad del hallazgo de Veleia, según arqueólogos |

En el informe de mayo 2007 de LURMEN leemos:

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA-VELEIA

(Trespuentes-Víllodas, Iruña de Oca, Álava)

Informe sobre los hallazgos de grafitos de carácter excepcional

Idoia Filloy Nieva – Eliseo Gil Zubillaga

Codirectora y Director de las excavaciones arqueológicas de IRUÑA-VELEIA –Lurmen S.L.

Con la colaboración de:

Juan Santos Yanguas – Pilar Ciprés Torres

UPV/EHU

p. 165

PRIMERAS CONCLUSIONES

El primer aspecto que resalta del análisis provisional

realizado hasta el momento es la gran abundancia y

espectacularidad del material inscrito no lapídeo o monumental en

el yacimiento de Iruña-Veleia, no sólo a partir de los últimos

hallazgos, sino también el procedente de actuaciones de diverso

tipo en los siglos pasados.

En cuanto al conjunto hallado en la casa de Pompeia

Valentina, se trata de un material con una temática muy variada:

mitología clásica, historia de Roma, listas de autores-escritores

latinos, topónimos y antropónimos relacionados con el Egipto

antiguo, imágenes de la vida cotidiana, religión cristiana, crucifixión

y quema de divinidades “paganas”, etc. Es especialmente relevante

históricamente la aparición entre estos materiales de jeroglíficos

egipcios.

El estudio iconográfico de las numerosas representaciones

humanas, animales y de la vida cotidiana aportará también

elementos claves para la interpretación histórica del conjunto.

El análisis paleográfico, aún por completar, se puede

adelantar que, en el resto del Sector 5, se han descubierto letras y

formas de grabación similares a las del conjunto del denominado

paedagogium de la casa de Pompeia Valentina.

Juan Santos Yanguas y Pilar Ciprés Torres. UPV/EHU.

Topónimos, Nombres y Apellidos con (H)URI/(H)ULI, (H)IRI/ILI, IRUN/IRUÑ-/IL(L)UN o cualquier posible variante de estos a lo largo de la Historia.

Y su relación con el vasco, el ibero, céltico o latino

El objetivo es el de ir aglutinando aquí los numerosos comentarios desperdigados en Ama Ata al tratar otros temas y seguir aportando ideas y teorías que pudieran ayudar a esclarecer su origen y establecer su uso y extensión.

El meter en el saco a los apellidos es porque estos, en muchos casos, son el remanente de nombres de lugar que ya no existen o de nombres de persona que hace tiempo que no se usan, y a menudo conservan una estructura más antigua.

Podemos empezar por poner enlace a Euskeraren Jatorria, donde vienen varias propuestas etimológicas para Pamplona/Iruña:

http://euskerarenjatorria.eus/?cat=90&gdsr_sort=rating&gdsr_order=desc&lang=es

Debajo de cada propuesta hay unas estrellitas para votar cuánto te ha convencido.

Estaría bien intentar datar la época en la que se empezaron a utilizar patronímicos con -(h)uri/-uli.

Si alguien tiene acceso a información sobre documentación antigua de nombres de lugares, pueblos y apellidos que tengan esa terminación sería interesante listarlos añadiendo información concisa al lado, como formas antiguas del nombre del lugar o la fecha.

Nota: Es la primera vez que abro un post así que iremos añadiendo cosas sobre la marcha.

Un relato supuestamente más realista

«Eliseo Gil y su equipo consiguieron subvenciones millonarias tras la manipulación de 476 restos para hacer creer que eran un hallazgo de «trascendencia mundial»

Pedro Gorospe, el corresponsal de El País en Bilbao, en su subtítulo.

https://elpais.com/cultura/2019/09/11/actualidad/1568196658_612876.html

#veleia @pedrogorospe

«Eliseo Gil…consiguieron subvenciones millonarias tras la manipulación de 476 restos para hacer creer que eran un hallazgo de «trascendencia mundial»

Vaya, en 2001 una subvención de Euskotren y en 2006 los hallazgos

#veleia @pedrogorospe

Estás tratando personas en tus artículos no monstros

Lee El País | Código ético

Hay dos sentencias de la Audiencia Provincial que afirman que la subvención por Euskotren es de 4 años antes de los hallazgos, y de que existe ninguna relación.

Siempre he creído que la verdad es algo precioso que hay que defender a capa y espada contra los interesados en alterarla. En este sentido intento hacer aquí de emergencia un relato veraz y escueto, un especie de sustituto por los horrorosos artículos que han aparecido en diversos medios de comunicación.

DESPUÉS DE CASI ONCE AÑOS EL CASO VELEIA TIENE PROGRAMADO SU JUICIO

El próximo 3 de febrero empezará el juicio del caso Veleia después números retrazos que han convertido el caso en uno de los más largas. El caso Veleia consiste de una supuesta falsificación de 473 piezas (sic) de época romana que podrían ser relevantes para la historia del euskera, el conocimiento de la evolución del latín y la representación temprana de Cristo en la cruz. Esto ocurrío supuestamente en las ruinas de la preciosa ciudad romana Iruña Veleia a unos 10 kms de Vitoria.

Los hallazgos sorprendieron tanto que generaren sospechas en números expertos en los diferentes campos. Una Comisión de expertos confirmó su falsedad a través de varios informes, aunque fueron posteriormente seriamente criticados por su oscurantismo, multiples errores, y el interés personal de algunos informadores. La Diputación Foral de Álava decidió llevar el asunto a los tribunales, algo que a su vez fue críticado por intentar solucionar una disputa científica por vía judicial.

En la querella se acusó al ex-Director E.G., uno de sus colaboradores O.E., y el supuesto físico nuclear R.C. de haber falsificado 473 piezas y haber fabricado informes para demostrar su autenticidad. Para ellos la Fiscalía pide condenas de…., la Diputación Foral de Álava pide una condena de…En 2001 Lurmen SL obtuvo un contrato de 10 años, por un importe total de 3,7 millones de euros, repartido sobre 10 años, lo que hace ilógico un motivo para cometer fraude en 2005 y 2006 porque les esperaban 5 años más de subvención. También el carácter de la supuesta falsificación, altamente llamativa y provocador hace poco creíble una tal explicación.

A la hora de la presentación de los hallazgos en 2006, el ex-Director es acompañado por 3 de los futuros miembros de la Comisión que avalan en ambas ruedas de prensa el hallazgo.

Desde foros en internet, en muchas ocasiones de foreros anónimos, salieron dudas sobre la autenticidad, y la política responsable que por entonces no tenía ninguna experiencia política y era nueva en su partido, convocó una Comisión Científica Asesora para asesorar a ella, y al mismo tiempo ella presidía la Comisión. El puesto de Secretario era por el responsable de Patrimonio de su propia administración, y con miembros académicos exclusivamente de la misma facultad excepto un químico y un físico nuclear, pero si de la misma universidad. Uno de los miembros de la Comisión será a continuación el nuevo director del yacimiento de Veleia. La Comisión consulta a expertos externos que dependen de ellos para su información, éxcepto Isabel Velazquez que ha investigado las piezas autonomamente. Se concluyó durante la Comisión que no hicieron falta excavaciones de contraste.

A la hora de entregar los informes (en muchas ocasiones únicamente resumenes), y después de unas lecturas de resumenes de informes se terminó la Comisión sin debate y sin que había sido posible de leer los informes para replicarlos y indicar númerosos errores. El Secretario de la Comisión concluyó de los informes que por unanimidad científica los hallazgos son todos falsos. La Comisión críticó fuertemente el trabajo arqueológico de la empresa LURMEN S.L.

Al mundo político y al resto del mundo se ofrecieron unas explicaciones técnicas por parte de algunos miembros de la Comisión donde leyeron claramente Descartes. La intervención provocó una sorprendente ola de críticas de algunos Junteros. La prensa habló de cola y Descartes.

Más de 20 científicos de los campos relevantes aportaron informes con opiones que contrastaron con los informes de la Comisión. De estos informes se puede concluir que la investigación llevado a cabo por la Comisión contiene muchos hiatos, y algunos informes defienden la autenticidad.

Se formuló una querella en marzo de 2009 contra los 3 acusados por parte de la Diputación en el momento que se estaba paralelamente negociando con la UPV para que Nuñez sería via via el próximo director. Algún profesor de la UPV se opuso a este nombramiento. La querella está basado en un informe grafológico no concluyente, y unos supuestos informes falsos que demostraban la autenticidad editado por el supuesto físico nuclear R.C., y una broma ocurrido al finales del verano de 2006 de la mano de O.E. Contra O.E. no se aportó ninguna prueba a parte de la broma que fue reconocido por él en el momento de los hechos. No es lógico que un compinche-falsificador provoca la sospecha sobre su persona haciendo ‘bromas’ paralelos y admitiendolas.

Paralelamente son archivados dos querellas por estafa por parte de los patrocinadores de LURMEN S.L., y la contabilidad de LURMEN y sus facturas son investigadas. Nada sospechoso es encontrado.

La supuesta autoría por parte del ex-Director es supuestamente confirmado por dos informes gráfologicos más que pretenden ser concluyentes, aunque el informe inicial afirmó que dados los materiales y el carácter rudimentario de los grabados no se grabaron suficientes detalles, algo que fue posteriormente confirmado con más detalles y explicaciones por la Jefa de Documentoscopia de la ErtzaintzaLa Defensa pidió una investigación material de las piezas y cuando finalmente llegaron los resultados consistían de 4 informes: un informe de Navarro que concluye la falsedad de 35 de las 39 piezas, un informe de otros autores del mismo IPCE que aportan imágenes de fluorescencia, sin que sacan claras conclusiones, una ampliación del informe de Navarro donde se observa una cierta vacilación, y un informe de la Escuela de Restauración de Madrid que afirma que el registro no es suficiente para poder trazar con garantías las piezas desde su excavación, y que para avalar la autenticidad se necesita más investigaciones y se hace una propuesta para tal. En ningún momento el informe sugiere o afirma que las piezas son falsas.

El informe de la Ertzaintza aporta un escenario que es seguido por la Jueza de Instrucción y que es más o menos lo siguiente. Con el motivo de obtener lucro y fama el ex-Director conspira con O.E. y graban 473 piezas con todo tipo de falsedades, entre otros y explicitamente DESCARTES y un calvario con RIP. Para convertir lo increíble en creíble consultan al supuesto físico nuclear (cuyo nombre aparece en publicaciones del propio Servicio de Restauración y del Museo de Ciencias Naturales de la Diputación) quien les hace unos informes que son parcialmente pagado con dinero público, pero donde al final de la cuenta el dinero termina en la cuenta del falso físico nuclear, sin que existe ningún enriquecimiento del Director probado. El más importante plan para convertir la fama de los hallazgos en dinero es un mecanismo con un canon sobre la etiqueta de un vino de la Rioja llamado Domus Valentino que nunca se llevó a cabo. Hay otros planes para hacer dinero a través de un documental sobre los hallazgos y algún plan de dibujos ánimados.

La Ertzaintza considera que la falsificación es suficientemente demostrada para acreditarla.El informe de la Ertzaintza no aportó ninguna prueba sobre la autoría visto que la Jefa de Documentoscopia considera imposible utilizar la grafología en este caso por razones metodológicos, y reconece los problemas para identificar el falsificador.

La Fiscalía intenta en 2016 prolongar la fase de Instrucción con un año, probablemente por considera como pobres las evidencias, y la decisión de la Jueza de Instrucción de declarar la Complejidad de la Causa fue recurrido con éxito. La Defensa considera que las pruebas aportadas de la falsedad son inexistentes y recurre la decisión de abrir la Fase de Juicio Oral, solo con un éxito parcial.

Es sorprendente que los tramites han durado tanto tiempo cuando se dispone supuestamente de tantas pruebas muy contundentes desde el año 2015.

Esperaremos el desarrollo de los debates en el Juicio Oral para ver el valor de las pruebas acusatorias.