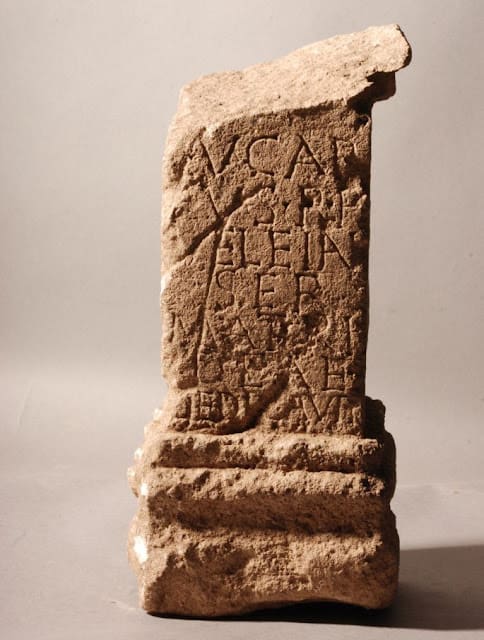

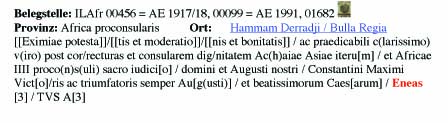

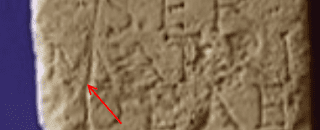

Hoy ha aparecido en la prensa la confirmación de la existencia del nombre VELEIA tal como aparece entre los hallazgos excepcionales:

|

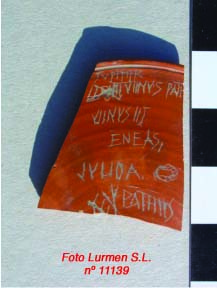

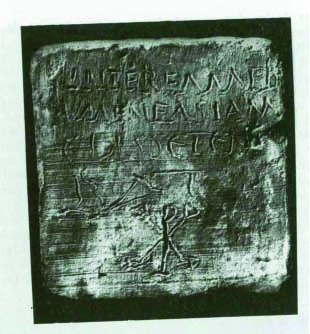

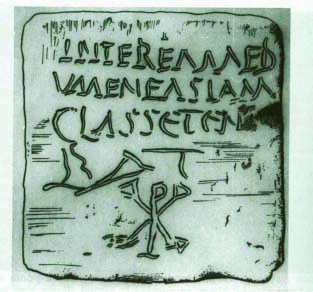

| VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII |

|

||

| VIILIIIA / NOVA |

|

| NIIV VIILIIIAN/ GORI BISI NA, |

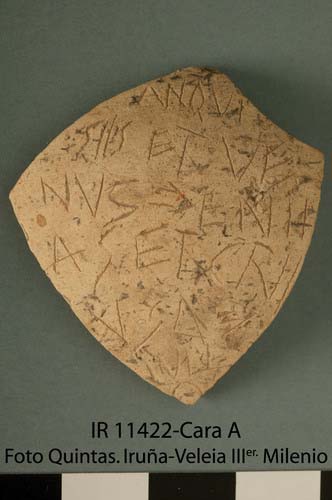

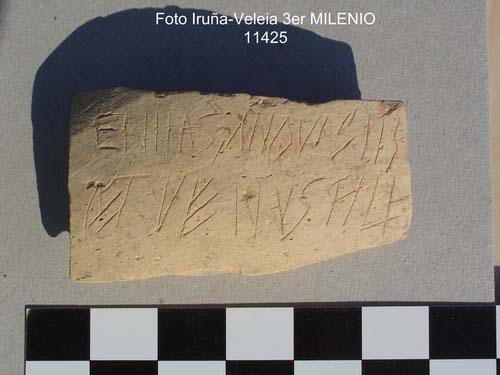

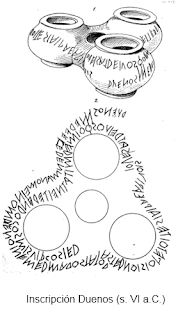

Comentario: la II se lee como E (VIILIIIAN = VELEIAN)

|

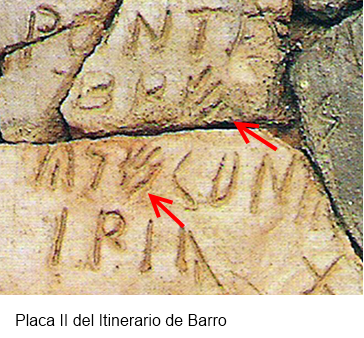

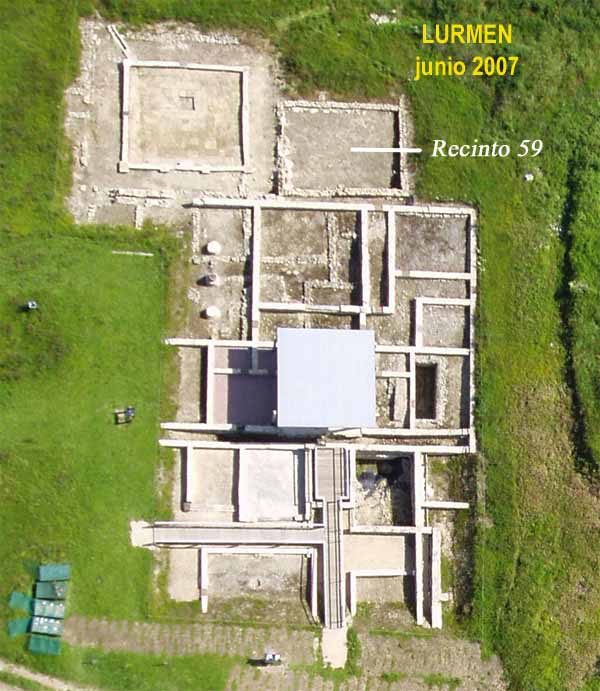

| In sitú |

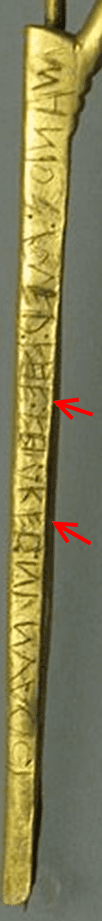

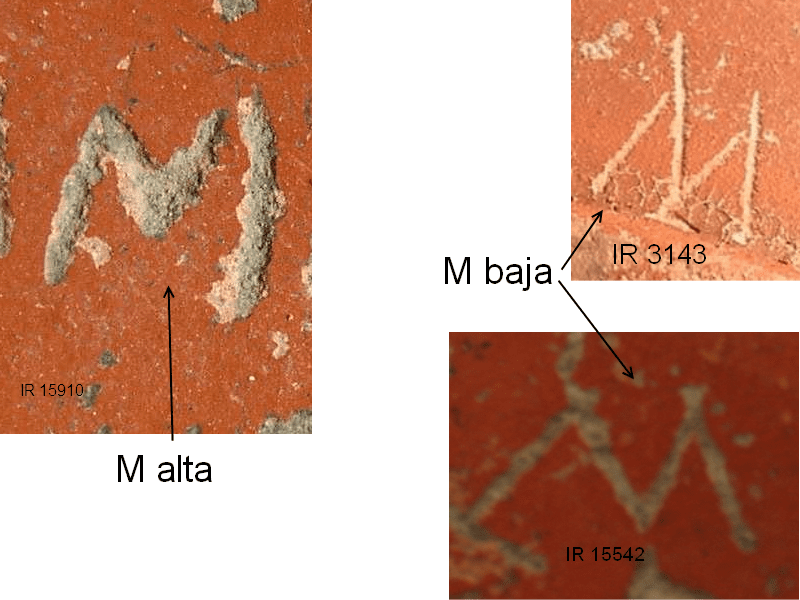

Hay un detalle significativo y es que la única M que es visible es del tipo de ángulo alto, es decir que la ‘barriga’ no llega hasta la línea, igual que en los grafitos excepcionales, algo que según el informe de profesor Gorrochategui es prueba de falsedad.

|

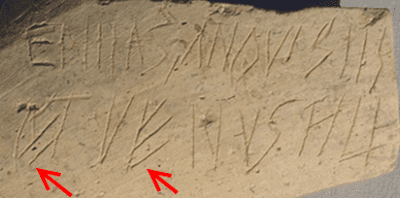

| M ‘alta’ en la inscripción encontrado ahora por Nuñez |

|

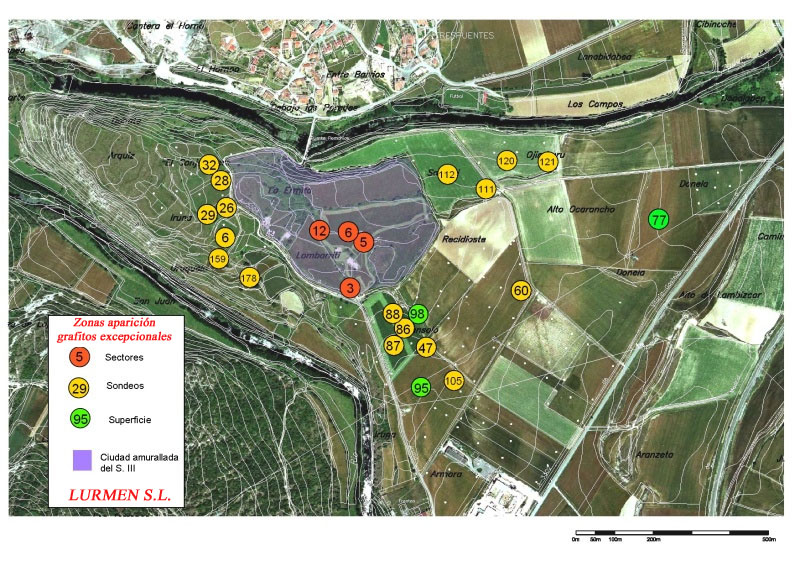

| Mes que aparecen en los grafitos excepcionales encontrado por LURMEN |

Joaquín Gorrochategui, sentenciaba así las M que aparecían en los grafitos de Veleia:

«En este sentido, hay letras que funcionan ellas solas como test de autenticidad, p. ej. la M. Prácticamente no hay ningún texto en todo el conjunto que presente una M antigua, una de cuyas características fundamentales era que el ángulo interior formado por las astas oblicuas llegara hasta la línea inferior de la caja : salvo en muy pocos textos (en realidad aquellos que también por otra razón podemos considerar auténticos), todas las M tienen ángulo elevado (ver Anexo 4). Este tipo de M existió en la antigüedad de forma limitada; según mis investigaciones en Cartago y a partir de la época bizantina, tras la dominación vándala, es decir, ya en el s. VI d. C.»

(DICTAMEN DE JOAQUÍN GORROCHATEGUI, p. 9)

La noticia en la página web de la Diputación Foral de Álava con Nota de Prensa

http://www.elcorreo.com/alava/20130222/local/descubren-iruna-veleia-parte-201302221345.html

Descubren en Iruña-Veleia parte de un altar con el nombre de la ciudad romana

Además, como en campañas precedentes, durante 2012 se ha puesto a disposición del público interesado diversos folletos informativos y un servicio de visitas guiadas gratuitas durante el período de excavación del yacimiento, entre junio y octubre, al que se han apuntado 2.098 personas.

Artículo de prensa:

http://www.noticiasdealava.com/2013/02/22/ocio-y-cultura/cultura/hallan-en-iruna-veleia-la-primera-inscripcion-del-nombre-original-de-la-ciudad-romana-

Hallan en Iruña-Veleia la primera inscripción del nombre original de la ciudad romana

GASTEIZ. Según ha informado la institución foral en un comunicado, la diputada alavesa de Euskera, Cultura y Deporte, Iciar Lamarain, ha presentado este viernes la memoria de la Tercera Campaña de Excavaciones en Iruña-Veleia correspondiente a 2012. En ella destaca el descubrimiento de un altar con una inscripción cuya importancia, según sostiene el equipo de expertos que dirige Julio Núñez, resulta «evidente».

El texto permite documentar, por primera vez, el nombre original de la ciudad. El fragmento de ara de piedra caliza ofrece, además, información complementaria sobre la ciudad al identificarla como ‘res publica’.

Esto no supone que contara con un estatuto jurídico privilegiado, pero sí con una organización administrativa «compleja» que disponía, incluso, de esclavos propios. Su nombre ‘Eucarpus’, de origen griego, es conocido en la epigrafía romana y habitualmente se asocia a personas de condición servil.

Asimismo, en lo relativo a la deidad a la que se dedica el ara, ‘Matri Deae’, la aparición de su nombre sin otras alusiones que indiquen a cual de las diferentes deidades que se denominaban ‘Mater’ se refiere podría sugerir una identificación genérica a la Madre Tierra. No en vano, el nombre del dedicante significa, literalmente, ‘el de los buenos frutos’.

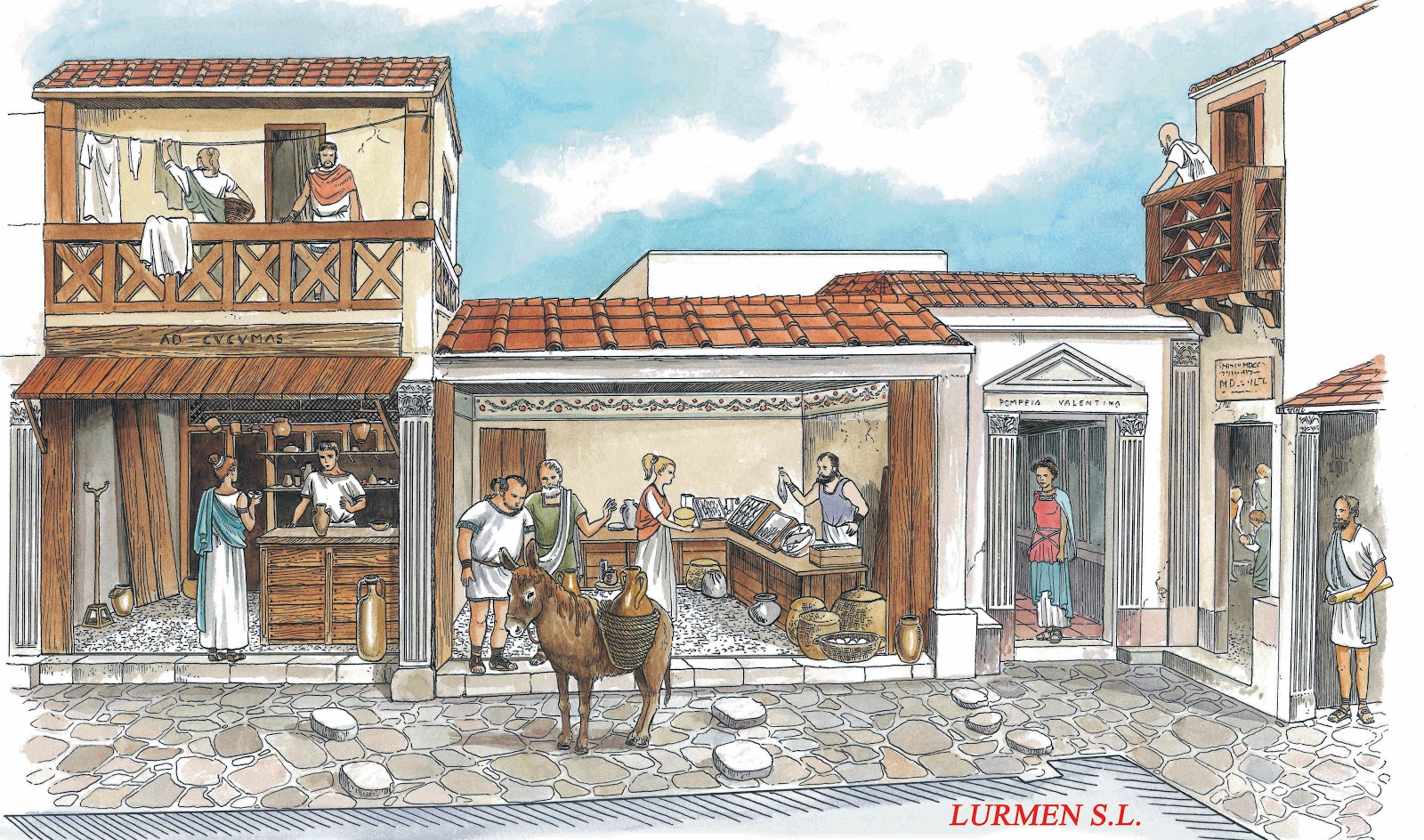

El hallazgo se enmarca en el contexto del control arqueológico de los trabajos realizados en el yacimiento a lo largo de 2012 y que, tal y como ha destacado Lamarain, están encaminados a «investigar, conservar, proteger y difundir la importante riqueza patrimonial de Iruña-Veleia, uno de los emplazamientos arqueológicos más relevantes de época romana, no sólo en Alava sino en toda Euskadi». Las actuaciones responden a la planificación y programación que marca el Plan Director de Iruña Veleia 2010-2020.

OTRAS ACTUACIONES

Además, más allá de la excavación arqueológica del yacimiento, el plan contempla otra serie de actuaciones, como la rehabilitación de las murallas, el control y desbroce de la vegetación, el acondicionamiento de áreas de excavación antiguas o la actividades de difusión y divulgación.

Durante 2012, un total de 2.098 personas visitaron el yacimiento, entre las visitas guiadas a grupos y las personas que prefirieron realizar un recorrido libre o fuera del horario de las visitas guiadas.

Noticia ETB:

http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/1266464/inscripciones-yacimiento-iruna-veleia/

Encuentran nuevas inscripciones en el yacimiento de Iruña Veleia

Por primera vez en el yacimiento de Iruña Veleia se ha encontrado una inscripción que hace referencia al nombre original de la ciudad. De esta manera se disipa cualquier duda sobre la identificación de las ruinas de Iruña con la ciudad romana de Veleia.

El texto que aparece en un pequeño altar de piedra caliza ofrece datos muy interesantes sobre el funcionamiento de la ciudad.

Los trabajos de investigación en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia han permitido descubrir un ara de piedra caliza con la primera inscripción del nombre original de la ciudad, lo cual, según la Diputación foral, «disipa cualquier tipo de dudas» sobre la identificación de las ruinas de Iruña con la ciudad romana de Veleia.

Según ha informado la institución foral en un comunicado, la diputada alavesa de Euskera, Cultura y Deporte, Icíar Lamarain, ha presentado este viernes la memoria de la Tercera Campaña de Excavaciones en Iruña-Veleia correspondiente a 2012. En ella destaca el descubrimiento de un altar con una inscripción cuya importancia, según sostiene el equipo de expertos que dirige Julio Núñez, resulta «evidente». El texto permite documentar, por primera vez, el nombre original de la ciudad.

El fragmento de ara de piedra caliza ofrece, además, información complementaria sobre la ciudad al identificarla como ‘res publica’. Esto no supone que contara con un estatuto jurídico privilegiado, pero sí con una organización administrativa «compleja» que disponía, incluso, de esclavos propios.

Su nombre ‘Eucarpus’, de origen griego, es conocido en la epigrafía romana y habitualmente se asocia a personas de condición servil. Asimismo, en lo relativo a la deidad a la que se dedica el ara, ‘Matri Deae’, la aparición de su nombre sin otras alusiones que indiquen a cual de las diferentes deidades que se denominaban ‘Mater’ se refiere podría sugerir una identificación genérica a la Madre Tierra. No en vano, el nombre del dedicante significa, literalmente, ‘el de los buenos frutos’. El hallazgo se enmarca en el contexto del control arqueológico de los trabajos realizados en el yacimiento a lo largo de 2012 y que, tal y como ha destacado Lamarain, están encaminados a «investigar, conservar, proteger y difundir la importante riqueza patrimonial de Iruña-Veleia, uno de los emplazamientos arqueológicos más relevantes de época romana, no sólo en lava sino en toda Euskadi».