RESUMENRecientemente, el arqueólogo Ignacio Rodríguez Temiño ha publicado un artículo en la revista Zephyrus, editada por la Universidad de Salamanca, con el título “The ‘exceptional finds’ of Iruña-Veleia (Álava): Syntax of an archaeological forgery” (“Los ‘hallazgos excepcionales’ de Iruña-Veleia (Álava): sintaxis de una falsificación arqueológica”) (1), en el que, de acuerdo con su visión personal, discute el desarrollo del caso de los hallazgos de Iruña-Veleia en los ámbitos académico, político, social y mediático, especulando sobre los motivos que podrían estar detrás de la supuesta falsificación, que considera definitivamente probada por la comisión científica asesora constituida por la Diputación Foral de Álava (DFA). En este post hago una crítica del artículo, poniendo de manifiesto sus sesgos evidentes, su falta de rigor en el relato de los hechos y sus clamorosas omisiones y apuntando a su nula aportación a la resolución de la controversia científica sobre la autenticidad de los grafitos, controversia cuya propia existencia implícitamente niega su autor al afirmar que el caso de Iruña-Veleia está “virtualmente acabado”.

SUMMARYRecently, archaeologist Ignacio Rodríguez Temiño published an article in the journal Zephyrus, published by the University of Salamanca, Spain, entitled “The ‘exceptional finds’ of Iruña-Veleia (Álava): Syntax of an archaeological forgery” (1), in which, expressing his personal views, he discusses the development of the case of the Iruña-Veleia’s findings in the academic, political and social milieus and in the media, speculating on the reasons that could be behind the alleged forgery, which he considers definitely proven by the Scientific Advisory Committee constituted by the Provincial Council of Alava (DFA). In this post I make a critique of Rodríguez Temiño’s article, exposing its obvious biases, its lack of rigor in the description of the facts, and its outrageous omissions, and pointing to its null contribution to the resolution of the scientific controversy over the authenticity of the graffiti, controversy whose very existence its author implicitly denies by claiming that the Iruña-Veleia case is “virtually over.”

En su artículo, Rodríguez Temiño no pretende aportar argumentos científicos con el fin de convencer al lector de la falsedad de los hallazgos de Iruña-Veleia, sino que considera la falsedad como un hecho que quedó definitivamente demostrado por la Comisión de la DFA. Esto se deduce del resumen, en el que afirma que “en 2008 se demostró que tales piezas eran falsificaciones”, y de sus afirmaciones hechas posteriormente en el foro Terra Antiquae (TA), donde comenta “no pretendo hacer ciencia, eso lo dejo a otros” (2). El artículo, por lo tanto no trata sobre la ciencia implicada en el estudio de los hallazgos, sino que se centra en cuestiones sociológicas que rodean a los mismos, tal como afirma en la introducción: “This paper aims to rise above this conflictive dynamic, in order to focus on the peculiarities resulting from the social context in which the events occurred.”

En el artículo se aprecian omisiones llamativas, siempre en el sentido de ocultar informaciones que pudieran contradecir las ideas defendidas por su autor, y una de las más llamativas es la del informe del arqueólogo británico Dominic Perring (3), que, de los derivados de los trabajos de la comisión, es probablemente el que tiene un contenido científico de mayor peso (si bien no está exento de deficiencias susceptibles de crítica). En su informe, Perring, aunque se inclina hacia un “elaborate hoax” (fraude elaborado) en Iruña-Veleia (inclinación no basada en la metodología arqueológica, que considera correcta, sino en el supuesto anacronismo de algunos hallazgos*), no está en absoluto seguro de ello, y dice que “further proof is needed” (“se necesitan más pruebas”), añadiendo:

“The final word on the subject must await definitive publication by leading scholars of the epigraphy and textual sources of the period. […]

The study of the graffiti is key – and the specialist report on this material will need to include full catalogues that make it possible to relate individual inscribed items to their find spot, their composition, and to the scientific tests conducted on the objects. Above all, the conclusions drawn need to be peer-reviewed by leading international scholars in the field. […]

An additional test, and perhaps the most important, is to see if he results obtained can be duplicated by an independent team of researchers. Much as is the case in any scientific experiment, the replication of the experiment provides the ultimate proof.”

(“La última palabra sobre la cuestión debe esperar la publicación definitiva por los más destacados estudiosos de la epigrafía y de las fuentes textuales del periodo. […]

El estudio de los grafitos es clave – el informe de los expertos sobre este material deberá incluir catálogos completos que hagan posible relacionar los objetos inscritos individuales con su punto de hallazgo, su composición y con las pruebas científicas realizadas sobre los objetos. Ante todo, las conclusiones obtenidas necesitan ser sometidas a revisión por pares por los estudiosos internacionales más destacados en el campo. […]

Una prueba adicional, y quizás la más importante, es ver si los resultados pueden se reproducidos por un equipo independiente de investigadores. Como ocurre en cualquier experimento científico, la replicación del experimento proporciona la prueba definitiva.”) (Subrayados añadidos.)

Estas recomendaciones fueron completamente ignoradas por la DFA, que encargó y pagó el informe, y por todos los miembros de la Comisión. Ahora, de nuevo, el arqueólogo Ignacio Rodríguez Temiño vuelve a ignorarlas en su artículo.

En el debate que siguió en TA, en el que participó el propio Rodríguez Temiño, tras reconocer que no es lingüista ni epigrafista (“toda mi experiencia en epigrafía latina ha sido la publicación de unos tituli pintados en ánforas”), que “no he destacado con mis investigaciones en ningún campo, por eso soy un perfecto desconocido” y que “no pretendo hacer ciencia, eso lo dejo a otros”, afirma haber recogido “la opinión mayoritaria y más convincente” (mayoritaria ¿para quién? y convincente ¿para quién? – porque hay bastantes autores muy respetables que no están convencidos). Pero lo más sorprendente es su afirmación de que “en el debate lingüístico ha pasado el tiempo de los ‘informes’ y si alguien quiere reivindicar la autenticidad de los ostraca por esa vía, debe escribir un trabajo y enviarlo a una revista de alto nivel especializada en el tema; todo lo demás es marear la perdiz”, cambiando por completo el lugar en el que debe recaer el peso de la prueba: cuando la datación estratigráfica realizada por el equipo de Lurmen ha pasado la exigente prueba de un peer-review del máximo nivel realizado por dos prestigiosos arqueólogos internacionales, Edward Harris (4) y Dominic Perring (3), que han asegurado que se realizó con los máximos estándares profesionales (buen hacer profesional que es compartido por el propio Rodríguez Temiño – en contra de la opinión de los arqueólogos de la Universidad del País Vasco (UPV) (5)), es aquí donde ha quedado colocado el listón y donde se ha puesto el balón en juego (utilizando un símil empleado por Rodríguez Temiño (2)) y ahora a quienes les toca pasar su peer-review y “escribir un trabajo y enviarlo a una revista de alto nivel especializada en el tema” son quienes aseguran que los grafitos son falsificaciones recientes, aportando pruebas que lo demuestren – y a eso es a lo que claramente se refería Perring, tras alabar el trabajo arqueológico de Lurmen, al decir que “further proof is needed” (obviamente, para demostrar la supuesta falsificación). (Y no digo que los autores “veristas” no tengan que publicar, pero debe entenderse la dificultad que tienen para ello debido a la fanfarria mediática orquestada desde la DFA en contra de la autenticidad de los hallazgos y a la judicialización del caso, que ha determinado la imposibilidad de acceder a las piezas objeto del litigio, lo cual es necesario para resolver lecturas dudosas y para realizar los tests físicos que probablemente solicitarán los revisores en vista de la polémica creada en torno a los grafitos.)

En contra de lo que parece intentar hacernos creer Rodríguez Temiño en sus comentarios en TA (2), la revista Zephyrus en la que publica su artículo no es una revista científica de alto nivel. Aunque afirme que Zephyrus “está indizada en las principales bases de datos académicas internacionales y, para la rama de arqueología, no solo está en el primer cuartil, sino que es la revista española con mayor impacto internacional. Académicamente ahí es donde he puesto el terreno de juego y está el balón, le disguste a quien le disguste”, en una búsqueda en la más prestigiosa base de datos de revistas científicas, la Web of Science (WOS), Zephyrus no aparece (al contrario que otra revista española de arqueología, Trabajos de Prehistoria). Zephyrus sí está indizada en otra base de datos, Scopus, no tan prestigiosa como WOS, pero no en el primer cuartil entre las revistas de arqueología, sino en el segundo, ocupando el puesto 76 de 223, con un promedio de 0,37 citas por artículo en los tres años posteriores a la publicación (incluyendo cartas y proceedings de congresos), índice denominado CiteScore (6). El CiteScore de Zephyrus está por detrás de los de otras revistas de arqueología en español como Arqueología Iberoamericana (0,69), Estudios Atacameños (0,54), Trabajos de Prehistoria (0,52) y Hesperia (0,44) (los dos primeros editados en Sudamérica y los dos últimos en España) (6). Si lo que pretende decir Rodríguez Temiño es que los índices bibliométricos de la revista en la que ha publicado su artículo elevan el debate sobre los hallazgos de Iruña-Veleia a un nuevo nivel científico, no puede menos que tomarse con una buena dosis de ironía, sabiendo que, si nos atenemos al índice de citación de la revista, lo más probable es que nadie cite su artículo en los próximos tres años, ni si quiera en un proceeding de un congreso. También es interesante notar, en relación con la revista Zephyrus, que el historiador Martín Almagro Gorbea, que declaró públicamente falsos los grafitos antes de que se pronunciara la Comisión (7), forma parte del consejo asesor de dicha revista (8).

En la discusión habida sobre su artículo en TA (2), Rodríguez Temiño afirma que “La interpretación para que sea válida debe tener acogida en el ámbito experto que se trate, sea arqueología o lo que sea. Una persona puede tener opiniones erga omnes, como ya he dicho, pero si la interpretación carece de acogida suficiente en el ámbito especializado termina su recorrido”. Según esta opinión, las ideas falsistas de los informes de la Comisión habrían terminado su recorrido, ya que no solo sus autores no las han publicado en ninguna revista científica, sino que su acogida en el ámbito científico internacional, casi nueve años después de hacerse públicos los informes y a pesar del ruido mediático, ha sido prácticamente nula, hecho que omite Rodríguez Temiño. Yo no conozco ningún autor no español que haya citado los argumentos de la Comisión en un artículo científico que haya pasado revisión por pares. La única cita internacional de la que tengo conocimiento es la de la profesora italiana Maria Letizia Caldelli, que en el “Oxford Handbook of Roman Epigraphy”, en la sección de un capítulo sobre falsificaciones titulada “Forgeries carved in stone” (9), hace una muy breve mención del caso de Iruña-Veleia, dedicándole solo dos líneas, citando el artículo “Hic et nunc. Falsificaciones contemporáneas. El caso de Iruña-Veleia” de Joaquín Gorrochategui (10) (texto de una comunicación a un congreso), pero dando la impresión de que no se lo ha leído o no lo ha entendido, ya que afirma que los grafitos están “related to different aspects of Roman everyday life”, cuando en realidad Gorrochategui habla de diversos temas de los que tratan los grafitos, siendo la vida cotidiana solo uno de ellos (de hecho solo una pequeña parte de los grafitos trata sobre la vida cotidiana). Puede que sea coincidencia casual, o no, pero llama la atención que Leitizia Caldelli cite el artículo de Gorrochategui precisamente en el mismo libro en el que publica dos capítulos Francisco Beltrán Lloris, que ha sido un cercano colaborador del filólogo de la UPV (11).

Cuando alguien va a publicar sobre un tema, lo primero que hace es documentarse bien sobre el mismo. Pero Rodríguez Temiño parece haber hecho muy poco esfuerzo por documentarse bien sobre el asunto de Iruña-Veleia, pues da la impresión de que no se ha leído muchos de los artículos e informes que se han publicado sobre el caso. Ello se deduce de la afirmación que hace sobre los artículos favorables a la autenticidad: “The most recent papers published by veristas (Frank, 2011, 2012; Iglesias, 2012; Silgo, 2012) do not even begin to meet the necessary requirements to reopen the debate on the authenticity of the ‘exceptional finds’ from Iruña-Veleia.”, que demuestra que desconoce el contenido de los artículos que cita, ya que los dos de Roslyn Frank no tienen nada que ver con Iruña-Veleia. Otra prueba de su ignorancia del contenido de los informes y artículos sobre Iruña-Veleia es su afirmación «The reports contain only generic considerations and do not attempt to rebut the objections lodged in the opinions submitted to the committee. Therefore, they cannot really be considered substantiated contributions, regardless of who endorsed them”, lo cual es manifiestamente falso (por ejemplo, basta leer el extenso y profusamente documentado informe del filólogo francés Hector Iglesias (12), de 230 páginas – posteriormente publicado en forma de libro (13) – para comprobar cómo su autor va rebatiendo uno por uno los argumentos de Joaquín Gorrochategui, Joseba Lakarra e Isabel Velázquez – quizá el hecho que esté en francés haya dificultado el conocimiento de su contenido por parte de Rodríguez Temiño). Al desconocer el contenido de los informes y artículos favorables a la autenticidad, Rodríguez Temiño se limita a reproducir los argumentos de los informes de la Comisión (errores incluidos), sin mencionar los argumentos y hechos que los contradicen aportados por otros autores.

La única excepción de un escrito favorable a la autenticidad que parece haber leído Rodríguez Temiño es el informe del historiador y epigrafista Antonio Rodríguez Colmenero (14), pero sin enterarse bien de su contenido, de lo que hay una muestra en esta afirmación: “For Rodríguez Colmenero, there are indications of the presence of one Saul of Tarsus in Veleia between the 4th and 5th centuries, a proselytising missionary with obvious teaching skills, who founded a school for children of the settlement”. Rodríguez Temiño parece desconocer que Saúl es el nombre hebreo de San Pablo “el apóstol de los gentiles”, natural de Tarso, que vivió en el siglo I d.C., y que la referencia que hace de él Rodríguez Colmenero es en sentido figurado (“una especie de Saulo de Tarso”), comparando la labor evangelizadora del pater y pontifex que aparece en los grafitos de Veleia con la de San Pablo. Tampoco ha entendido el informe de Madariaga, del que hace una interpretación muy personal, afirmando que ofrece “reliable proof that they [los trazos] were recent”, cuando la realidad es que Madariaga no llegó a ninguna conclusión definitiva sobre la autenticidad o falsedad de los grafitos (15), hecho que reconoce el propio Joaquín Gorrochategui en su artículo “Hic et nunc” (10). Igual de personal es la interpretación que hace del informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España, del que solo se han hecho públicos extractos parciales en los medios de comunicación y en el blog Ama Ata, del que el resumen que hace Rodríguez Temiño discrepa de lo publicado.

En su artículo, Rodríguez Temiño realza exageradamente las credenciales de los autores del lado “falsista” y ningunea a los “veristas”, en otro ejercicio absolutamente personal y subjetivo de valoración de méritos. Así, afirma que “All the participants in the academic debate over the Iruña-Veleia case know perfectly well that, in the current context, when a large group of widely acclaimed academic experts, such as the members of the committee, reach a categorical conclusion regarding an issue on which no one has challenged their expertise, filing reports with a court or posting them to websites are not the right way to reopen the doctrinal debate.” En cuanto a lo de “a large group of widely acclaimed academic experts”, debo responder que entre los miembros de la Comisión solo conozco a dos que tienen cierto renombre internacional (aunque lejos de alcanzar el nivel de “widely acclaimed”), por estudios que publicaron hace bastantes años: los filólogos Isabel Velázquez por sus estudios sobre las pizarras visigodas y Joaquín Gorrochategui por sus estudios sobre las inscripciones aquitanas. Y en cuanto a lo de “categorical conclusions”, no lo fueron en absoluto las de Dominic Perring (2) ni las del químico Juan Manuel Madariaga (15). En fuerte contraste con sus valoraciones al alza de los autores “falsistas”, desprecia las opiniones favorables a la autenticidad, y por consiguiente a los autores que las sostienen, afirmando que tienen “scant academic credit” y “little academic support”. Produce perplejidad su insistencia en lo académico, porque el ámbito científico es mucho más amplio, y en este caso más relevante, que el académico (ha habido premios Nobel científicos que no fueron profesores) y porque el prestigio internacional de las universidades españolas está en niveles penosos, y esto no es apreciación mía, sino que son los propios profesores universitarios quienes critican abiertamente la endogamia y las redes clientelares de las universidades españolas (16,17), que no eligen a los mejores entre sus profesores, lo cual ha contribuido a que, en un ranking recientemente publicado, ninguna de las universidades españolas esté entre las 200 mejores del mundo (estando la UPV, de donde proceden los profesores de la Comisión, en el puesto 492) (18) y a que éstas apenas atraigan estudiantes de otros países (19), a pesar de existir una comunidad latinoamericana hispanohablante de más de 400 millones de personas (en cambio, las 13 universidades holandesas están entre las 200 primeras del mundo (20)). Pero, aparte del escaso crédito internacional de la universidad española, no cabe duda de que, si se valora el crédito científico internacional de los protagonistas del caso de Iruña-Veleia, quien se lleva la palma es el arqueólogo “verista” Edward Harris (4,21,22), y que los “veristas” Antonio Rodríguez Colmenero (Catedrático Emérito de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela) (14,23) y Jean-Baptiste Orpustan (Profesor Honorario de las Universidades Michel de Montaigne-Bordeaux III) (24,25) no van a la zaga en méritos académicos de ninguno de los autores “falsistas”. Pero incluso aunque los hallazgos de Iruña-Veleia no contaran con el aval de científicos y académicos muy respetables, ello no implicaría que fueran necesariamente falsos, como lo demuestra el caso de las pinturas rupestres de Altamira, cuya adscripción al paleolítico, propuesta por su descubridor, Marcelino Sanz de Sautuola, licenciado en Derecho y arqueólogo aficionado, fue rechazada por los más prestigiosos prehistoriadores y arqueólogos franceses y españoles de la época (26), opinión que se demostró errónea unas dos décadas más tarde con el descubrimiento de pinturas similares en cuevas francesas, lo que obligó al prominente “falsista” de aquella época, Émile de Cartailhac, a reconocer su error en su célebre artículo “Mea culpa d’un sceptique” (27). La historia es la mejor maestra, pero todavía hay muchos que se empeñan en ignorar sus lecciones.

Otra cuestión que trata Rodríguez Temiño en su artículo es el apoyo social (que afirma que es escaso – “little” – a favor de la autenticidad) y de los medios de comunicación a las tesis de falsedad, al que le da una exagerada importancia (“Berria’s support has been fundamental to the falsista faction”), como si tuviera alguna relevancia sobre la autenticidad o falsedad de los hallazgos. Es la misma actitud que adopta Joaquín Gorrochategui en su artículo “Hic et nunc” (10), en el que afirma que “a nadie se le escapa que esta conclusión [de falsedad] es aceptada por la inmensa mayoría de la opinión pública vasca”. Pero lo que en realidad no se le escapa a nadie es que la opinión pública es cambiante e influenciable por los mensajes que recibe a través de los medios, y ello ha quedado de manifiesto en el caso de Iruña-Veleia con la tendencia cambiante de los comentarios que acompañan a las noticias sobre el caso, siendo su relevancia para dilucidar la autenticidad o falsedad de los hallazgos absolutamente nula. Lo mismo se puede decir del apoyo de algunos medios de comunicación a la falsedad, en particular del diario abertzale Berria, que destaca Rodríguez Temiño en su artículo, o de la mayor o menor atención que dichos medios presten al caso de Iruña-Veleia. Y de nuevo debemos volver al caso de Altamira para ver cómo Sanz de Sautuola tuvo que soportar las burlas y el desprecio de los periódicos de la época a raíz de su hallazgo (26).

El artículo concluye con la afirmación categórica “Although more news can be expected following the court decision, the Iruña-Veleia case is virtually over”. El arqueólogo que confiesa no haber destacado en ningún campo (2) se atreve, en tono pontificante y sin aportar nuevos argumentos, a contradecir no sólo a los autores “veristas”, algunos de ellos de reconocido prestigio en sus campos, sino incluso a los propios autores “falsistas”. Y es que hay autores a quienes cree dar su apoyo que han hecho afirmaciones que dejan entrever que no todo está acabado desde el punto de vista científico en el caso de Iruña-Veleia. Así, Joaquín Gorrochategui, en la discusión habida tras la conferencia “Aspectos lingüísticos de las inscripciones de Iruña-Veleia”, impartida por Luis Silgo y Hector Iglesias, realizó los siguientes comentarios: “Mis opiniones pueden ser rebatidas por otras personas o por otra comisión…que vengan los arqueómetras mejores que hay en el mundo y que digan algo” (28). Estas no son afirmaciones esperables de alguien que considera el caso de Iruña-Veleia cerrado, como tampoco la es la de Joseba Lakarra en Diario Vasco “[La discusión sobre Iruña-Veleia] no se ha cerrado bien. No he visto ningún artículo en ninguna revista científica” (29). Y en este punto también cabría recordar que ni Dominic Perring (3) ni Juan Manuel Madariaga (15) llegaron en sus informes a ninguna conclusión definitiva sobre la autenticidad o falsedad de los hallazgos, haciendo expresamente el primero una serie de recomendaciones para continuar su estudio, entre ellas la realización de excavaciones de control, ninguna de las cuales se ha llevado a cabo. Si para Rodríguez Temiño el caso de Iruña-Veleia “is virtually over”, esa no pasa de ser una opinión particular suya, que no es compartida de forma general por los expertos que han estudiado los hallazgos y que parece haber tomado de una corriente falsista radical que se expresa en algunos foros de Internet, más que de las opiniones menos extremistas de algunos miembros o asesores externos de la Comisión.

En conclusión, el artículo de Rodríguez Temiño no aporta nada nuevo al debate científico sobre la autenticidad de los grafitos de Iruña-Veleia, ya que de entrada su autor asume que su falsedad quedó definitivamente demostrada por la Comisión de la DFA en 2008. Aunque Rodríguez Temiño es arqueólogo y la revista en la que publica es de arqueología, el artículo no trata sobre los hallazgos de Iruña-Veleia desde un punto de vista arqueológico, sino que, como deja claro en la introducción, se centra en el trasfondo social que rodea dichos hallazgos. Y aunque en cuestiones sociológicas la subjetividad es inevitable, en un artículo publicado en una revista científica se esperaría un intento por parte de su autor de ser lo más objetivo posible, o al menos de aparentar serlo, en una cuestión que es altamente controvertida, elevándose por encima de la controversia y aportando una visión equilibrada y neutral. Sin embargo, Rodríguez Temiño no hace tal intento, sino que toma partido y no lo disimula, posicionándose sin ambigüedades en el falsismo y en su vertiente más extrema: la que sostiene que el debate sobre la autenticidad de los hallazgos de Iruña-Veleia quedó definitivamente zanjado con un supuesto veredicto categórico de la Comisión de la DFA y que tras ese veredicto poco o nada más queda por decir sobre el tema (y no de otra manera se puede entender su aseveración de que “the Iruña-Veleia case is virtually over”), elevando el pronunciamiento de una comisión formada por profesores de una universidad situada en el puesto 492 del ranking mundial (que no fue ni consensuado, ni unánime ni categórico) a un nivel similar al de una definición dogmática papal ex cathedra. Y para apoyar sus ideas no tiene ningún reparo en apuntarse a la moda “trumpiana” de los “hechos alternativos” (en alusión al eufemismo empleado por los asesores del presidente de EE.UU. Donald Trump): el extravagante ensalzamiento de las credenciales de los autores “falsistas”, el ninguneo de los autores “veristas”, la negación de que los informes y artículos pro-autenticidad aportan argumentos que rebaten (o al menos lo intentan) los de la Comisión, las inexistentes pruebas obtenidas por Madariaga de la ejecución reciente de los grafitos, la negación implícita de la existencia de una controversia científica no resuelta o el supuesto alto impacto de la revista en la que publica su artículo. Y dentro de los “hechos alternativos” también hay que incluir sus clamorosas omisiones, como las recomendaciones de Perring, los argumentos de los informes que contradicen a los de la Comisión o la valoración que se hace de los análisis grafológicos en el informe de la Ertzaintza, en el que se niega su validez científica para incriminar al autor de los textos de las letrinas (30) (mencionando únicamente el informe grafológico solicitado por la DFA sobre dichos textos). Su sesgo también queda en evidencia en su exigencia a quienes quieren reivindicar la autenticidad de los grafitos, y solo a ellos, de “escribir un trabajo y enviarlo a una revista de alto nivel especializada en el tema” (2), cuando los autores de los informes pro-falsedad en los que se basa Rodríguez Temiño para justificar su posición no han publicado sus argumentos en ninguna revista científica y no han pasado ningún tipo de revisión por pares, ignorando las recomendaciones de Dominic Perring (aparte de que habría que preguntarse ¿a qué viene esta exigencia de publicar sobre un asunto que, según Rodríguez Temiño, está “virtualmente acabado”?).

El caso de Iruña-Veleia, once años después de los hallazgos y nueve de las recomendaciones de Perring, aún sigue esperando que la ciencia se implique de lleno y dé su veredicto, siguiendo los cauces habituales de todo hallazgo científico y dejando de lado opiniones personales y análisis sociológicos sesgados, poco rigurosos y faltos de sustancia que pretenden dar por terminado, no se sabe con qué intenciones, un asunto que desde el punto de vista científico aún está en sus prolegómenos.

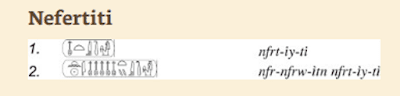

*En su informe, al aludir a los supuestos anacronismos de los grafitos, Perring cita comentarios en el blog Celtiberia sobre el nombre Nefertiti por parte del egiptólogo Juan Carlos Moreno y sobre la supuesta apariencia moderna de la lengua vasca de los grafitos. Perring no entiende español, ya que hubo que traducirle al inglés el informe arqueológico de Eliseo Gil e Idoia Filloy, quejándose de la deficiente calidad de la traducción, por lo que alguien tuvo que haberle informado de las discusiones en Celtiberia. El informe de Perring aparece como anexo al informe del Área de Arqueología de la UPV y es de suponer que fueron los profesores de dicha área quienes propusieron a la DFA solicitar un informe al arqueólogo británico. Dejo a la especulación de cada cual figurarse de dónde provino la información que le llegó a Perring de los comentarios sobre temas ajenos a su especialidad hechos en un blog en español, así como la del argumento de “Anquises”, que también menciona, pero es obvio que alguien se la tuvo que proporcionar, influenciándole en su opinión sobre los supuestos anacronismos de los grafitos.

[English translation]

Iruña-Veleia, science, non-science, truth and “alternative facts” (Comments on the article “The ‘exceptional findings’ of Iruña-Veleia (Álava): syntax of an archaeological forgery”, by Ignacio Rodríguez Temiño)

Recently, archaeologist Ignacio Rodríguez Temiño published an article in the journal Zephyrus, published by the University of Salamanca, Spain, entitled “The ‘exceptional finds’ of Iruña-Veleia (Álava): Syntax of an archaeological forgery” (1), in which, expressing his personal views, he discusses the development of the case of the Iruña-Veleia’s findings in the academic, political and social milieus and in the media, speculating on the reasons that could be behind the alleged forgery, which he considers definitely proven by the Scientific Advisory Committee constituted by the Provincial Council of Alava (DFA). In this post I make a critique of Rodríguez Temiño’s article, exposing its obvious biases, its lack of rigor in the description of the facts, and its outrageous omissions, and pointing to its null contribution to the resolution of the scientific controversy over the authenticity of the graffiti, controversy whose very existence its author implicitly denies by claiming that the Iruña-Veleia case is “virtually over.”

The article has remarkable omissions, always in the sense of hiding information that might contradict the ideas defended by its author, and one of the most striking is the report of the British archaeologist Dominic Perring (3), which, from those coming out from the work of the Committee, is probably the one with the greatest scientific content (although it is not free from deficiencies susceptible to criticism). In his report, Perring, although inclined towards an “elaborate hoax” in Iruña-Veleia (inclination not based on the archaeological methodology, which he considers correct, but on the supposed anachronism of some findings*), is not at all sure of this, and he says that “further proof is needed”, adding:

“The final word on the subject must await definitive publication by leading scholars of the epigraphy and textual sources of the period. […]

The study of graffiti is key – and the specialist report on this material will need to include full catalogs that make it possible to relate individually inscribed items to their find spot, their composition, and to the scientific tests conducted on the objects. Above all, the conclusions drawn need to be peer-reviewed by leading international scholars in the field. […]

An additional test, and perhaps most important, is to see if the results obtained can be duplicated by an independent team of researchers. Much as is the case in any scientific experiment, the replication of the experiment provides the ultimate proof. ”

These recommendations were completely ignored by the DFA, which requested and paid for Perring’s report, and by all members of the Committee. Now, archaeologist Rodríguez Temiño again ignores them in his article.

In the debate that followed in TA, in which Rodríguez Temiño participated, after acknowledging that he is not a linguist or an epigrapher (“all my experience in Latin epigraphy has been the publication of some tituli painted on amphorae”), that “I have not excelled with my research in any field, that is why I am a perfectly unknown person”, and that “I do not pretend to do science, I leave this to others”, he claims to have collected “the most widely held and convincing opinion” (most widely held by whom? And convincing for whom? – because there are quite a number of respectable authors who are not convinced). But what is most surprising is his statement that “in the linguistic debate the time of the ‘reports’ has passed away, and if someone wants to claim the authenticity of the ostraca in that way, he must write a paper and submit it to a specialized high-impact journal on the subject; all the rest is to ‘beat about the bush’”, completely changing the place where the burden of the proof must fall: when the stratigraphic dating carried out by the Lurmen team [the archaeological team that excavated at Iruña-Veleia] has passed the demanding test of a peer-review of the highest level performed by two prestigious international archaeologists, Edward Harris (4) and Dominic Perring (3), who have assured that it was done with the highest professional standards (an opinion which is shared by Rodríguez Temiño himself – contrary to the opinion of the archaeologists of the University of the Basque Country (UPV) (5)), it is here where the level has been placed and where the ball has been put into play (using a metaphor used by Rodríguez Temiño (2)) and now, who must pass their peer-review and “write a paper and send it to a high-impact journal specialized in the subject” are those who assure that the graffiti are recent forgeries, providing evidence to prove it – and this is what Perring clearly meant after praising Lurmen’s archaeological work, saying that “further proof is needed” (obviously, to prove the alleged forgery). (And I do not intend to say that the “veristas” (pro-authenticity) authors do not need to publish, but the difficulty that they have for this must be understood considering the media fanfare orchestrated from the DFA against the authenticity of the findings and the judicialization of the case, which has determined the impossibility of accessing the pieces which are object of the dispute, which is necessary to solve doubtful readings and to perform physical tests that journal reviewers will probably request in view of the controversy created around the graffiti.)

Contrary to what Rodríguez Temiño seems to want us believe in his comments in TA (2), Zephyrus journal, in which he publishes his article, is not a high-impact scientific journal. Although he claims that Zephyrus “is indexed in the main international academic databases and, for the archeology field, is not only in the first quartile, but is the Spanish journal with the highest international impact. Academically, that is where I have put the playing field and where the ball is, whoever dislikes it”, in a search in the most prestigious scientific journal database, the Web of Science (WOS), Zephyrus is not indexed (in contrast to another Spanish archeology journal, Trabajos de Prehistoria). Zephyrus is indexed in another database, Scopus, not as prestigious as WOS, but not in the first quartile among archeology journals, but in the second, occupying the 76th position of 223, with an average of 0.37 citations per article in the three years after the publication (including letters and conference proceedings), an index called CiteScore (6). Zephyrus’s CiteScore is below those of other archeology journals published in Spanish language, such as Arqueología Iberoamericana (0.69), Estudios Atacameños (0.54), Trabajos de Prehistoria (0.52), and Hesperia (0.44) (the two first published in South America and the last two in Spain) (6). If what Rodríguez Temiño intends to say is that the bibliometric indexes of the journal in which he has published his article raise the debate on the findings of Iruña-Veleia to a new scientific level, it can only be taken with a good dose of irony, knowing that, considering the citation index of the journal, it is likely that no one will cite his article in the next three years, not even in a conference proceeding. It is also relevant to note, with regard to Zephyrus journal, that historian Martín Almagro Gorbea, who publicly declared that the graffiti were false before the DFA Committee made a pronouncement (7), is a member of the advisory board of this journal (8).

In the discussion on his article in TA (2), Rodríguez Temiño states that “The interpretation in order to be valid must be accepted in the expert field in question, be it archeology or any other. A person may have opinions erga omnes, as I have said, but if the interpretation lacks sufficient reception in the specialized field, it ends its journey”. According to this opinion, the pro-falsehood ideas of the Committee’s reports would have finished their journey, since not only their authors have failed to publish them in any scientific journal, but their reception in the international scientific field, almost nine years after the reports were made public and despite the media fanfare, has been practically null, a fact omitted by Rodríguez Temiño. I don’t know of any non-Spanish author who has cited the Committee’s arguments in a scientific article that has passed peer-review. The only international citation that I am aware of is that of the Italian professor Maria Letizia Caldelli, who in the “Oxford Handbook of Roman Epigraphy”, in the section of a chapter on forgeries entitled “Forgeries carved in stone” (9), makes a very brief mention of the Iruña-Veleia case, to which she dedicates only two lines, citing the article “Hic et nunc. Contemporary forgeries. The case of Iruña-Veleia” by Joaquín Gorrochategui (10) (text of a conference presentation in Spanish), but giving the impression that she has not read or understood it, since she states that the graffiti are “related to different aspects of Roman everyday life”, when in reality Gorrochategui talks about various topics that graffiti deal with, with daily life being only one of them (in fact, only a small proportion of the graffiti are about everyday life). It may be a casual coincidence, or not, but it is noteworthy that Leitizia Caldelli cites Gorrochategui’s article precisely in the same book in which Francisco Beltrán Lloris, who has been a close collaborator of Gorrochategui, publishes two chapters (11).

When someone intends to publish on a subject, the first thing he does is to obtain as much information as possible on it. But Rodríguez Temiño seems to have made very little effort to obtain information on the Iruña-Veleia case, as he gives the impression that he has not read many of the articles and reports that have been published on the case. This follows from the statement he makes about articles that favor authenticity: “The most recent papers published by ‘veristas’ (Frank, 2011, 2012; Iglesias, 2012; Silgo, 2012) do not even begin to meet the necessary requirements to reopen the debate on the authenticity of the ‘exceptional finds’ from Iruña-Veleia”, which shows that he does not know the content of the articles he cites, since the two by Roslyn Frank have nothing to do with Iruña-Veleia. Another proof of his ignorance of the content of the reports and articles on Iruña-Veleia is his statement “The reports contain only generic considerations and do not attempt to rebut the objections lodged in the opinions submitted to the Committee. Therefore, they cannot really be considered substantiated contributions, regardless of who endorsed them”, which is manifestly false (for example, by reading the extensive and profusely documented 230 page report of the French linguist Hector Iglesias (12) – subsequently published as a book (13) –, it can be seen how its author refutes one by one the arguments of Joaquín Gorrochategui, Joseba Lakarra and Isabel Velázquez – perhaps the fact that it is in French has prevented Rodríguez Temiño from knowing its content). Since Rodríguez Temiño ignores the contents of the reports and articles favorable to authenticity, he simply reproduces the arguments of the the DFA Committee’s reports (with errors included), omitting the arguments and facts that contradict them published by other authors.

The only exception of an article favorable to authenticity that Rodríguez Temiño seems to have read is the report of the historian and epigraphist Antonio Rodríguez Colmenero (14), but without understanding well its content, as shown by this statement: “For Rodríguez Colmenero, there are indications of the presence of one Saul of Tarsus in Veleia between the 4th and 5th centuries, a proselytising missionary with obvious teaching skills, who founded a school for children of the settlement”. Rodríguez Temiño seems to be unaware that Saul is the Hebrew name of St. Paul “the apostle of the Gentiles”, a native of Tarsus, who lived in the first century AD, and that Rodriguez Colmenero’s reference is in a figurative sense (“a kind of Saul of Tarsus”), comparing the evangelizing work of the “pater” and “pontifex” that appears in the graffiti of Veleia with that of St. Paul. Nor has he understood Madariaga’s report, of which he makes a very personal interpretation, stating that it offers “reliable proof that they [the strokes] were recent”, when the reality is that Madariaga did not reach any definitive conclusion about the authenticity or falsity of the graffiti (15), a fact that Joaquín Gorrochategui acknowledges in his article “Hic et nunc” (10). Equally personal is his interpretation of the report of the Institute of Cultural Heritage of Spain, of which only partial extracts have been made public in the media and in the Ama Ata blog, of which the summary made by Rodríguez Temiño disagrees with what has been published.

In his article, Rodríguez Temiño exaggeratedly enhances the credentials of the authors of the “falsista” side and refutes the “veristas”, in another absolutely personal and subjective exercise of assessment of merits. Thus, he states that “All the participants in the academic debate over the Iruña-Veleia case know perfectly well that, in the current context, when a large group of widely acclaimed academic experts, such as the members of the committee, reach a categorical conclusion regarding an issue on which no one has challenged their expertise, filing reports with a court or posting them to websites are not the right way to reopen the doctrinal debate.” As for “a large group of widely acclaimed academic experts”, I must respond that among the members of the Committee I only know of two who have some international reputation (although far from reaching the level of “widely acclaimed”), for studies that they published many years ago: philologists Isabel Velázquez for her studies on Visigoth inscriptions on slates and Joaquin Gorrochategui for his studies on Aquitanian inscriptions. As for the “categorical conclusions”, those of Dominic Perring (2) or of chemist Juan Manuel Madariaga (15) were not categorical at all. In stark contrast with his upward judgment on “falsista” authors, he despises the opinions favorable to authenticity, and therefore the authors who support them, stating that they have “scant academic credit” and “little academic support.” His insistence on academics is perplexing, because the scientific field is much broader, and in this case more relevant, than the academic one (there have been Nobel prize awardees who were not professors) and because the international prestige of Spanish universities is at painful levels, and this is not my own appreciation, but it is the university professors who themselves openly criticize the inbreeding and clientelist networks of Spanish universities (16,17), which do not choose the best among their professors, which has contributed to that, in a recently published ranking, none of the Spanish universities is among the 200 world’s best (with the University of the Basque Country, where the Committee’s professors work, being in 492nd position) (18), and to the fact that they do not attract students from others countries (19), despite the existence of a Spanish-speaking Latin American community of more than 400 million people (by contrast, all 13 Dutch universities are among the world’s top 200 (20)). But, apart from the low international credit of Spanish universities, there is no doubt that, if the international scientific credit of the protagonists of the Iruña-Veleia case is assessed, who gains the upper hand is the “verista” archaeologist Edward Harris (4,21,22), and that the “veristas” Antonio Rodríguez Colmenero (Emeritus Professor of Ancient History at the University of Santiago de Compostela) (14,23) and Jean-Baptiste Orpustan (Honorary Professor at Michel de Montaigne-Bordeaux III University) (24,25) do not lag behind in academic merits of any of the “falsista” authors. But even if the findings of Iruña-Veleia did not have the endorsement of very respectable scientists and academics, this would not necessarily mean that they were false, as evidenced by the case of the Altamira cave paintings, whose dating in the Paleolithic, proposed by its discoverer Marcelino Sanz de Sautuola, a graduate in Law and amateur archaeologist, was rejected by the most prestigious French and Spanish prehistorians and archaeologists of the time (26), an opinion that proved to be wrong about two decades later with the discovery of similar paintings in French caves, which forced the prominent “falsist” of that time, Émile de Cartailhac, to recognize his mistake in his famous article “Mea culpa d’un sceptique” (27). History is the best teacher, but there are still many who insist on ignoring her lessons.

Another issue that Rodríguez Temiño addresses in his article is the social support in favor of authenticity (which he says that is “little”) and the support of the media to the idea of falsehood, to which he gives an exaggerated importance (“Berria’s support has been fundamental to the ‘falsista’ faction”), as if it had any relevance on the authenticity or falsity of the findings. This is the same attitude that Joaquín Gorrochategui adopts in his article “Hic et nunc” (10), in which he asserts that “nobody ignores that this conclusion [of falsehood] is accepted by the vast majority of the Basque public opinion”. But what really no one ignores is that public opinion is changeable and influenced by the messages it receives through the media, and this has been evident in the Iruña-Veleia case, in which there has been a changing trend of the comments that accompany the news about the case, with its relevance to elucidate the authenticity or falsity of the findings being absolutely null. The same can be said on the support of some media to falsehood, in particular the nationalist Basque Berria newspaper, which Rodríguez Temiño highlights in his article, or the greater or lesser attention that these media pay to the Iruña-Veleia case. And, again, we must return to the case of Altamira to see how Sanz de Sautuola had to endure the teasing and contempt of the newspapers of the time as a result of his discovery (26).

The article concludes with the categorical statement “Although more news can be expected following the court decision, the Iruña-Veleia case is virtually over”. The archaeologist who acknowledges not to stand out in any field (2) dares, in a pontificating tone and without providing new arguments, to contradict not only the “verista” authors, some of them of recognized prestige in their fields, but even the “falsista” ones. For the reality is that the authors whom he thinks that he is supporting have made statements suggesting that not all is over from the scientific point of view in the Iruña-Veleia case. Thus, Joaquín Gorrochategui, in the discussion after the talks at the conference “Linguistic aspects of the inscriptions of Iruña-Veleia” given by Luis Silgo and Hector Iglesias, made the following comments: “My opinions can be refuted by other persons or by another committee … let the best world’s archaeometrists come and say something” (28). These are not statements expected from someone who considers the case of Iruña-Veleia closed, nor is that of Joseba Lakarra in Diario Vasco “[The discussion about Iruña-Veleia] has not been closed well. I have not seen any articles in any scientific journal” (29). And at this point it should also be remembered that neither Dominic Perring (3) nor Juan Manuel Madariaga (15) reached in their reports any definitive conclusions about the authenticity or falsity of the findings, the first expressly making a series of recommendations to continue the study, among them the performance of control excavations, none of which has been carried out. If for Rodríguez Temiño the case of Iruña-Veleia “is virtually over”, that is only his particular opinion, which is not generally shared by the experts who have studied the findings, and that he seems to have taken from a radical “falsista” movement whose views are publicized in some Internet blogs, rather than the less extremist opinions of some members or external advisors of the DFA’s Committee.

In conclusion, the article by Rodríguez Temiño does not contribute anything new to the scientific debate about the authenticity of the Iruña-Veleia graffiti, since from the beginning its author assumes that its falsity was definitively proven by the DFA’s Committee in 2008. Although Rodríguez Temiño is an archaeologist and the subject of the journal in which he publishes is archeology, the article does not deal with the findings of Iruña-Veleia from an archaeological point of view, but, as it is clear in the introduction, it focuses on the social background that surrounds such findings. And although in sociological issues subjectivity is inevitable, in an article published in a scientific journal one would expect that its author would try to be, or at least appear to be, as objective as possible, in a matter that is highly controversial, rising above the controversy and providing a balanced and neutral view. However, Rodríguez Temiño does not make such an attempt, but he takes sides and does not hide it, positioning himself unambiguously on the falsehood side and on its most extreme wing: that which states that the debate on the authenticity of the Iruña-Veleia findings was definitely settled with a supposedly categorical verdict of the DFA’s Committee and that after that verdict little or nothing else remains to be said on the subject (and only in this sense his assertion that “the Iruña-Veleia case is virtually over” can be understood), elevating the pronouncement of a Committee formed by professors of a university located in the 492nd position in a world ranking (which was neither consensual, nor unanimous, nor categorical) to a level similar to that of a papal dogmatic ex cathedra definition. And to support his ideas, he has no qualms about joining the “Trumpian” fashion of “alternative facts” (alluding to the euphemism used by the advisers of US President Donald Trump): the extravagant praise of the credentials of the “falsista” authors, the disdain of the “verista” authors, the denial that the pro-authenticity reports and articles provide arguments that rebut (or at least try to) those of the Committee, the nonexistent evidence obtained by Madariaga on the recent execution of the graffiti, the implicit denial of the existence of an unsolved scientific controversy, or the supposedly high impact of the journal in which he publishes his article. And among the “alternative facts” we must also include its clamorous omissions, such as Perring’s recommendations, the arguments of the reports that contradict those of the Committee, or the assessment made of the graphological analysis in the police’s report, which denies its scientific validity to incriminate the author of the latrine texts (30) (mentioning only the graphological report requested by the DFA on these texts). Their bias is also evident in their demand to those who want to claim the authenticity of the graffiti, and only to them, of “writing a paper and submitting it to a high-level journal specialized in the subject” (2), when the authors of the pro-falsehood reports on which Rodríguez Temiño relies to justify his position have not published their arguments in any scientific journal and have not passed any kind of peer-review, ignoring the recommendations of Dominic Perring (additionally, one must ask, what is the point of requesting to publish on an issue that, according to Rodríguez Temiño, is “virtually over”?).

The case of Iruña-Veleia, eleven years after the findings and nine years after Perring’s recommendations, is still waiting for science to be fully involved and give its verdict, following the usual channels of any scientific finding and leaving aside personal opinions and biased sociological analyses, lacking in rigor and substance, which intend to put an end, nobody knows with which intentions, to an issue which from the scientific point of view is still in its prolegomena.

*In his report, referring to the supposed anachronisms of the graffiti, Perring quotes comments on the Celtiberia blog about the name Nefertiti by Egyptologist Juan Carlos Moreno and about the supposedly modern appearance of the Basque language of the graffiti. Perring does not understand Spanish, since the archaeological report by Eliseo Gil and Idoia Filloy had to be translated for him into English, and he complains about the poor quality of the translation; therefore, someone had to have informed him of the discussions in Celtiberia. Perring’s report appears as an annex to the University of the Basque Country Archeology Department’s report, and, presumably, the professors from that department were who proposed the DFA to request a report from the British archaeologist. I leave to the each one’s speculation to figure out where the information that Perring received about comments on topics outside his specialty, including that with the “Anquises” argument, which he also mentions, made in a Spanish blog, came from, but it is obvious that somebody had to provide it, influencing him in his opinion on the supposed anachronisms of the graffiti.

Referencias/References

1. Rodríguez Temiño, I. Los ‘hallazgos excepcionales’ de Iruña-Veleia (Álava): sintaxis de una falsificación arqueológica. Zephyrus (2017); 79: 197-217.

3. Perring, D. An evaluation of the reliability of the stratigraphic sequences and findings described in the “Report on the discoveries of exceptional graffiti in the Roman city of Veleia (Iruña de Oca, Alava)” prepared by Idoia Filloy Nieva and Eliseo Gil Zubillaga. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informeaa

4. Harris, EC. Iruña-Veleia archaeological assessment. 2009.

5. Azkarate, A, Bengoetxea, B, Núñez, J, Quirós, JA. Valoración arqueológica del “Informe conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. Informe sobre los hallazgos de grafitos de carácter excepcional” y de la documentación del recinto 59, sector 5. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informeaa

8. Zephyrus. Equipo de redacción.

9. Caldelli, ML. Forgeries carved in stone. En “Oxford Handbook of Roman Epigraphy”, pp. 49-54. Oxford University Press. 2014.

10. Gorrochategui, J. Hinc et nunc. Falsificaciones contemporáneas. El caso de Iruña-Veleia. En: “El monumento epigráfico en contextos secundarios: Procesos de reutilización, interpretación y falsificación”. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). 2011. http://www.amaata.com/2013/12/hic-et-nunc.html

11. Hesperia: banco de datos de lenguas paleohispánicas. Equipo.

12. Iglesias, H. Les inscriptions de Veleia-Iruña. 2009.

13. Iglesias H. Les Inscriptions d’Iruña-Veleia: Analyse linguistique des principales inscriptions latines et basques découvertes sur le site archéologique de Veleia. Connaissances & Savoirs. 2016.

14. Rodríguez Colmenero, A. Iruña-Veleia: sobre algunos grafitos singulares aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer. 2009. http://www.sos-irunaveleia.org/colmenero

16. Gimbernat, E. El declive irresistible de la universidad. El Mundo. 8/6/2016.

17. Díez Ripollés, JL. La endogamia universitaria. El País. 25/1/2017.

18. Yanke, R. Ninguna universidad española entre las 200 primeras del ranking de Shangai. El Mundo. 15/7/2017.

20. Rachidi, I. El ‘pleno al 13’ de Holanda: así coloca todas sus universidades entre las mejores del mundo. El Mundo. 15/2/2017.

21. Harris, EC. “Iruña-Veleia: they did a superb job». 30/8/2016.

22. Harris, EC. Es imposible falsificar los 400 grafitos de Iruña-Veleia». Gara. 18/11/2015.

23. Rodríguez Colmenero, A. Grafitos, textos y diseños de la Veleia romana: la urgencia de una solución. 1er Congreso Internacional sobre Iruña-Veleia. 24/11/2012.

24. Orpustan, J-B. «A propos des «Observaciones sobre los recientes hallazgos epigráficos paleovascos de Iruña-Veleia (TrespuentesVillodas, Álava)» de L. Silgo Gauche». 2009.

25. Orpustan, J-B. La langue basque au moyen âge, IXe – XVe siècles. En annexe: Du basque médiéval au basque antique: les inscriptions de Veleia-Iruña en Alava. pp. 259–277.

26. Calvo Poyato, J. Altamira. Historia de una polémica. Stella Maris. Barcelona. 2015.

27. Cartailhac, É. La grotte d’Altamira, Espagne. Me culpa d’un sceptique. L’Anthropologie (1902); 13: 348-354.

28. Gorrochategui, J. Turno de preguntas de la conferencia “Aspectos lingüísticos de las inscripciones de Iruña-Veleia”. Vitoria-Gasteiz. 25/3/2010.

29. Lakarra, J. Entrevista en diariovasco.com. 1/7/2011.

30. Van den Driessche, K. La Diputación Foral de Álava basó su querella en un informe falso. Ama Ata. 9/6/2017.