Los tiros veleyensis van de un lado al otro, y son contestados con otros, mientrás que seguimos esperando noticias del Juzgado de lo Penal de Vitoria. En este sentido los falsamentes acusados pasan la insoprotable pena del banquillo casi tan mal como los soldados en el libro Sin Noticias en el Frente de Erich Maria Remarque de 1929, un impactante relato de lo que es la guerra.

Recientemente, la revista HORDAGO El Salto publicó 2 entrevistas con Juan Martin Elexpuru y Alberto Barandiaran, este última con su respuesta elaborada de Idoia Filloy, y complementado con una opinión de Ignacio Rodriguez Temiño. Parrece que todo el mundo está de acuerdo sobre el horror judicial…

Pongo aquí algunos extractos que me llaman la atención. Evidentemente mi selección es subjetiva…

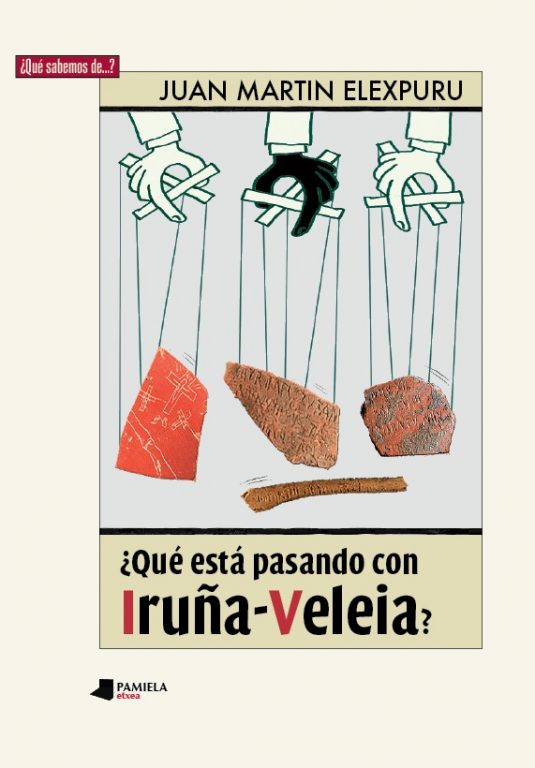

Juan Martin Elexpuru: “Iruña-Veleia me recuerda a Altamira”

«Iruña-Veleia Argitu solicita que se hagan análisis de arqueometría —la especialidad relacionada con las dataciones— en tres laboratorios diferente, que se hagan excavaciones controladas en lugares contiguos y comprobar el estado de las piezas encontradas«

Por qué [Desde que se retiró al equipo de Eliseo Gil todo se ha vuelto oscuro]?

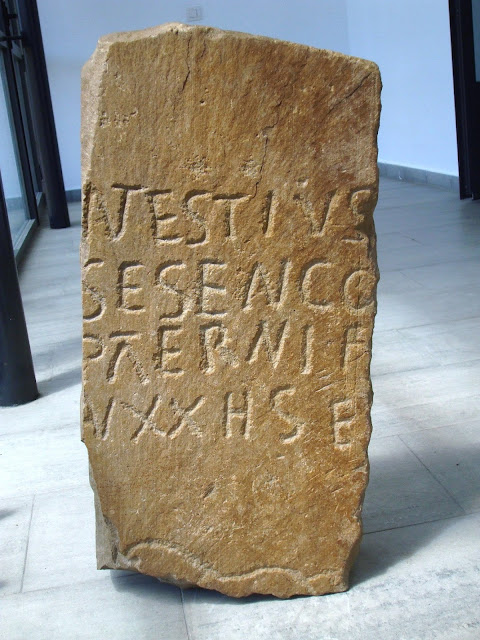

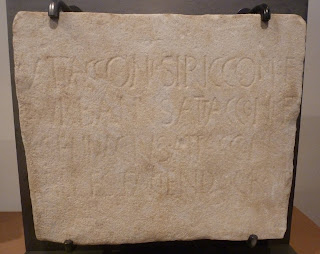

«El yacimiento estuvo un año inactivo, luego se nombró director a Julio Núñez, profesor de la UPV y autor de dos de los informes profalsedad, o sea, juez y parte. Elaboró un Plan Director para 10 años, cuya redacción costó 100.000 euros. Estuvo cinco años excavando en campañas de verano con un equipo muy reducido. Se le apartó de la docencia y del yacimiento durante seis meses por ir “en condiciones indebidas” a impartir clase según denuncias del alumnado. Luego se cogió la baja y no ha vuelto a trabajar. Nominalmente es todavía director, pero ahora mismo el yacimiento está gestionado directamente por el Museo Arqueológico de Álava. Se dejó de excavar un año y durante los tres veranos siguientes intervinieron tres equipos diferentes. No ha vuelto a publicarse nada, solamente memorias arqueológicas. En 2012 se encontró un altar con un “Veleian”, entre otras palabras.«

¿Por qué son verdaderas las inscripciones?

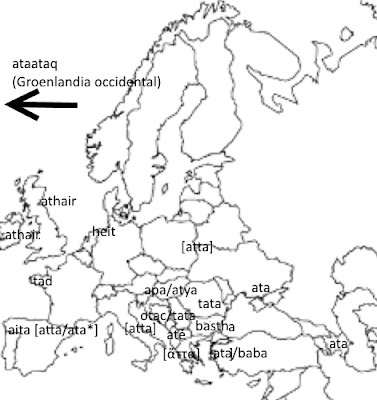

«No hay mente humana capaz de idear una falsificación de esta envergadura, tan variada en soportes, idiomas y temas. No hay precedentes que se le parezcan, ni remotamente. Las falsificaciones suelen referirse a una o dos piezas. Además, lo que suele ocurrir es que se trata de imitar lo conocido. Si falsificas un cuadro de Goya lo haces parecido a como pinta Goya. Si yo quisiera falsificar euskera antiguo lo haría parecer a los textos de La Rioja o de Aquitania. Y, por último, ¿a quién beneficia? A Eliseo Gil e Idoia Filloy desde luego no. Tenían un contrato en vigor. Tampoco son euskaldunes ni especialmente euskaltzales ni, por lo que sé, gente beata.«

En tu libro afirmas que “Cerdán pudo haber engañado a todos”.

«No ha presentado los análisis y, por tanto, tenemos motivos para sospechar que no los ha hecho. Tampoco sabemos si es físico nuclear. Empezó a colaborar con la Diputación de Álava con el ámbar de Peñacerrada, un yacimiento paleontológico muy mediático. Fue, incluso, ponente en el Congreso Internacional que se organizó. En 2008-2009 impartió un máster en la UPV. Si ha engañado a Lurmen, también a la Diputación y a la UPV.«

Alberto Barandiaran: “Mi libro hizo daño a la gente que no quería saber, sino creer”

¿Estás satisfecho con el libro?

«Traté de elaborar una cronología que recogiera, más o menos, lo que pasó, y también quise que hubiera muchas voces. Sobre todo, las de los arqueólogos que trabajaron en el yacimiento y la de Mertxe Urteaga, la directora del Museo Oiasso de Irun, el gran yacimiento vasco de época romana. Ahora me da pena no haber entrevistado a Idoia Filloy, la subdirectora del yacimiento de Iruña-Veleia. En su momento pensé que su papel había sido más secundario, pero con el tiempo he llegado a la conclusión de lo contrario. Visto con perspectiva, la verdad es que hubo bastante gente que habló específicamente, y por primera vez, para el libro.»

¿Y la acogida del público?

«No fue un best seller. Se lo desprestigió mucho, pero nadie ha refutado lo que se cuenta en él. La editorial comentó al principio la posibilidad de hacer una traducción al castellano, pero luego se descartó. También sé que el libro hizo daño a alguna gente.»

¿A qué gente?

«A la que no quería saber, sino creer.«

Se defiende que existen ejemplos similares en otros yacimientos…

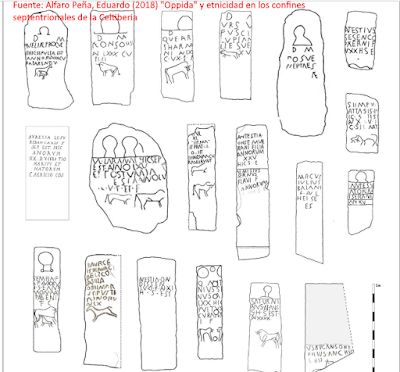

«Hay que recorrer todo el Mediterráneo para encontrar casos equivalentes de algunos de los nombres propios, las emes (M), las comas, las grafías, las flechas, los motivos religiosos o los dibujos que aparecen en Iruña-Veleia. Dicho de otro modo: dado que no existe ningún otro caso en toda Europa con tal cantidad de restos excepcionales, no es científicamente razonable.»

¿Y cuál sería la segunda razón?

«No se puede tirar adelante cuando 26 expertos de primer nivel defienden la falsedad o la imposibilidad de la verificación. La comisión que llevó a cabo el análisis científico fue escogida, de mutuo acuerdo, por la Diputación de Álava y por el propio Eliseo Gil, el director de las excavaciones.»

¿Y sobre la judicialización del proceso?

«Si lo que se quiere demostrar es que Eliseo Gil, Rubén Cerdán y Óscar Escribano —arqueólogo, supuesto físico nuclear y geólogo respectivamente— falsificaron las piezas, eso solo se podrá acreditar si hay un testigo que lo ratifica o si ellos mismos lo aceptan. No tiene pinta de que eso vaya a ocurrir. En todo caso, que ocho años después tres personas a las que se les acusa de los delitos de estafa y de daños contra el patrimonio público sigan pendientes de juicio es profundamente injusto. Y que se enfrenten a peticiones de siete años de cárcel es una barbaridad que yo también quiero denunciar. Eso ni es justicia ni es nada. Si a estas alturas no se han encontrado pruebas, que se archive el caso.«

«¿No hay ninguna prueba que respalde la acusación?

«Se ha transmitido a la opinión pública un error de concepto: no va a poderse demostrar la veracidad o la falsedad porque ese es un asunto científico, no jurídico. De todas maneras, hay un estudio grafológico encargado por la Diputación Foral de Álava, que sostiene que el autor de las falsificaciones es Eliseo Gil, con un alto grado de probabilidad. Creo que esa podría ser la única prueba.»

|->Idoia Filloy: Iruña-Veleia: Sobre dimes y diretes

«No hay nada en el contenido de los grafitos que sea imposible en la época en la que el método arqueológico ha permitido situarlos. De hecho, a lo largo de estos años hemos podido encontrar paralelos de época romana de prácticamente todos aquellos aspectos que se consideraban como “imposibles” en los informes de la comisión. Algunos ciertamente conocidos sólo por unos pocos especialistas en el mundo. El hecho de que según algunos aúnen demasiadas “rarezas” no es sino evidencia de lo poco que sabemos de la Antigüedad.

Los informes de la famosa “comisión de expertos” no aportaron ni una sola prueba de falsificación, ni una, ni siquiera los de corte propiamente “científico”. Antes bien se fundamentan en una serie de argumentos de autoridad que en muchos casos, quedan contradichos por la propia documentación de época romana, tal y como hemos podido demostrar. Esto nos llevaría a planteamientos graves sobre el nivel de especialización de algunos miembros de dicha comisión, e incluso sobre la posible servidumbre a intereses particulares de diverso tipo que el paso de los años ha demostrado en algunos casos. Y esto es aún peor que lo anterior.

El hecho de que un material arqueológico sea novedoso o único (que no les engañen, no hay ningún rólex -ejemplo con el que un catedrático intentó banalizar el hallazgo- ni nada que sea imposible en época romana) no es en absoluto evidencia ni prueba de imposibilidad y, menos aún, de falsedad. Lo que pasa es que al parecer algunos investigadores que se dedican a reconstruir el pasado no llegan a ser conscientes de que sólo se nos han conservado algunas evidencias del mismo y que no todas han sido encontradas. De vez en cuando tiene lugar un hallazgo singular que no es sino evidencia de algo que fue más generalizado y que desbarata aquello que creíamos. Así que siempre hay que distinguir entre hipótesis históricas y pasado y tener en cuenta que la aparición de nuevas evidencias del pasado puede llevar al traste con algunas teorías establecidas. Y pienso que eso es parte de lo que ha ocurrido con los “hallazgos excepcionales” de Iruña-Veleia, que alguno de los contenidos de los grafitos demostrarían que determinadas propuestas históricas y lingüísticas en boga en los ámbitos académicos no se sostienen. Y ello explicaría cómo algunos reaccionaron rápidamente contra ellos al ver amenazados sus postulados teóricos por datos venidos directamente del pasado y conservados en estratos arqueológicos. No tengo ya muchas dudas de que la aparición de textos y palabras escritos en lengua vasca, con la obvia lectura política que algunos pudieran hacer y han hecho ya, subyace también desde el principio en el intento de desacreditar el hallazgo. Pero, qué le vamos a hacer, es lo que hay.

Barandiaran afirma que “no se puede tirar adelante cuando 26 expertos de primer nivel defienden la falsedad o la imposibilidad de la verificación”. Vamos a aclarar esta cuestión e invito a comprobar lo que voy a decir (en www.sos-irunaveleia.org o en la web de la DFA). Nunca hubo 26 expertos de la comisión (que por cierto, no fueron elegidos de común acuerdo entre la DFA y Eliseo Gil, sino que a éste no le quedó otra que aceptar la composición de la misma que fue decidida unilateralmente por la institución foral, lo sé de primera mano), nunca elaboraron unas conclusiones consensuadas, ni se pronunciaron de forma unánime con respecto a la falsedad del hallazgo. Ni uno solo de los informes presenta prueba alguna de falsedad sino que contienen fundamentalmente argumentos de autoridad muchos de ellos rebatibles con la propia documentación de época romana. En mi opinión la Comisión no investigó los grafitos, se limitó a realizar una serie de informes para sustentar una decisión institucional ya tomada de antemano de declarar falsos los grafitos y de expulsarnos del yacimiento. Era una comisión formada únicamente por miembros de la UPV, con algunos asesores externos, en la que faltaban especialistas de alto nivel para evaluar algunas de las principales temáticas presentes en los grafitos, algunos de sus miembros ya se habían pronunciado públicamente en contra del hallazgo antes de analizarlo (concretamente Lakarra y Gorrochategui que, en contra de lo que señala Barandiaran, sí verían peligrar sus postulados teóricos) y otros tenían intereses en la gestión del yacimiento tal y como se terminó demostrando. Así que no sólo podíamos tirar adelante con la defensa de la autenticidad de los grafitos a pesar de los informes de la comisión, sino que creo que ésta tendrá que responder tarde o temprano por su cuestionable papel en este caso. De todas maneras, pienso que el futuro dejará a cada cual en el lugar que le corresponde en esta historia.

Barandiaran plantea un escenario para contextualizar el supuesto “crimen” que no hay por dónde cogerlo, simplemente porque no es cierto nada de lo que dice. Y lo puedo afirmar con rotundidad porque yo estaba allí y porque puedo demostrarlo. Él no. Y creo que el público tiene derecho a saber que ciertas cosas que se dicen simplemente no son verdad. Veamos. Nosotros comenzamos a trabajar en el yacimiento de Iruña-Veleia en el año 1994 como colofón a un proyecto de investigación sobre el mundo prerromano y romano en Álava que estábamos desarrollando. Comenzamos como se hacían antes las cosas, con subvenciones, con mucho trabajo altruista y animados por una inmensa vocación personal. Hacia el año 2000-2001 y tras una serie de vicisitudes, comenzamos una nueva etapa gracias a la firma de un convenio con Eusko Tren que iba a permitir desarrollar un proyecto de investigación de envergadura en el yacimiento y profesionalizar el trabajo del equipo. El proyecto tuvo un desarrollo normal en el plano científico, se iban encontrando muchos datos, estructuras y materiales muy interesantes, algunos bastante espectaculares. Y es que Iruña-Veleia es un yacimiento bastante rico en hallazgos y bien conservado, en el que continuamente se iban obteniendo resultados. No es cierta la afirmación de Barandiaran de que “el equipo sufría presiones y amenazas por parte de Euskotren con retirar el mecenazgo si no aparecía algo de calado”. Insisto, esto es rotundamente falso. El mecenazgo estaba blindado por un Convenio que no se podía romper unilateralmente sin una buena razón y en dicho Convenio no se condicionaba su continuidad a la aparición de hallazgo alguno. Además y como ya he dicho, Iruña-Veleia es un yacimiento rico en hallazgos que se iban dando continuamente desde el principio. No hacía falta la aparición de “grafitos excepcionales” para la continuidad del proyecto, como pretende engañosamente sugerir Barandiaran, que ya estaba garantizada hasta el 2010-2011 antes de su aparición. Recuerdo que basa su “información” en un informante anónimo, gran fuente.

Tampoco es cierto que “la empresa ferroviaria colocara a un director de comunicación a sueldo de la entidad” en nuestro equipo desde el principio. No sé a qué quiere llegar con eso, supongo que pretende sugerir un dirigismo de Eusko Tren que no existió. Sí lo tuvimos, pero años después, a decisión nuestra y para liberar al equipo de un tipo de trabajo que no era propiamente el científico en el que había que centrarse.

Tampoco es cierto lo que dice respecto a Henrike Knörr y José Luis Álvarez Enparantza “Txillardegi”, sobre los que afirma “diría que tuvieron dudas desde el principio”. Que quede claro, eso lo dice Barandiaran y es él quien lo supone en boca de los otros. Opino que es indigno que haga esto con quienes ya han muerto. Nunca dijeron tal cosa. Puedo afirmar porque fui testigo presencial de ello que “al principio” la reacción de Knörr fue de sincera emoción cuando le enseñamos los grafitos en euskera, mostrando su convicción de que eran auténticos al provenir de una contexto arqueológico. Y lo dijo públicamente. Sólo presiones posteriores que nos constan, le hicieron matizar su opinión por la que terminó situando sus hallazgos en torno al siglo VII en un mail que mandó, ya casi al final de su vida, a Lakarra. El indigno y manipulado uso que esta persona hizo del mismo creo que ha quedado sobradamente demostrando, ya que cortó el texto en un punto concreto cambiando su sentido, para hacer creer que Knörr al final había apoyado la tesis de la falsedad. Y eso sólo se supo cuando la familia hizo público el mail completo. Y ahora Barandiaran pretende algo similar. Me pregunto cómo tiene la osadía de decir que como Knörr terminó diciendo que los grafitos en euskera tenían que estar en torno al VII y la Arqueología los sitúa en el III (cosa que no es tampoco cierta porque los hay de varias épocas) son falsos. Tampoco es verdad lo que dice de Txillardegi y se puede demostrar con las cartas manuscritas que envió a Juan Martin Elexpuru antes de morir y en las que dice claramente que cree que los grafitos en euskera son auténticos. En fin, sin palabras.

Otra aclaración: Edward C. Harris, creador del método de registro estratigráfico que lleva su nombre y que es el más utilizado en la Arqueología actual, no sólo avaló el trabajo arqueológico de Lurmen sino que también dio su opinión sobre la manera en que se ha gestionado la problemática y sobre los grafitos de la siguiente manera “Uno no necesita ser arqueólogo para aceptar que estos objetos arqueológicos son auténticos, ya que los argumentos para declararlos falsos desafían toda lógica y entendimiento de las circunstancias en las que los falsificadores normales actúan, por no hablar de la total ausencia de beneficio económico o de otra índole que supuestamente debería reportar a los arqueólogos que presuntamente crearon estas 400 “piezas maestras” de grafitos antiguos”.

La postura de Barandiaran con respecto a los grafitos siempre ha estado clara, él sabrá a qué responde. Pero lo que no está bien es mentir o inventar. Tampoco es un buen recurso periodístico recurrir a informantes que no quieren dar la cara o que puedan tener intereses poco dignos. Ya ha habido demasiados de esos en toda esta historia. Su libro Veleia afera que pretende ser un referente del caso es claro indicativo de dicha postura. Es un referente, sí, pero únicamente de la “versión oficial” como cualquiera que lo lea podrá comprobar. Afirma que pretendía elaborar una cronología de lo que pasó con muchas voces contando la historia. Lo que pasa es que lo hizo dando voz y cediendo el protagonismo narrativo exclusivamente a algunos arqueólogos, epigrafistas, historiadores, políticos e incluso algún amateur que defendían la falsedad de los grafitos, algunos de los cuales no eran en absoluto testigos de lo que ocurrió y algunos otros que ya habían manifestado su animadversión al equipo de Lurmen. En total entrevistó para el libro a 13 personas alineadas con la idea de la falsedad (concretamente y espero no dejarme a nadie serían Julio Núñez, Miguel Ángel Berjón, Jose Ángel Apellániz, Agustín Azkárate, Mercedes Urteaga, Alicia Canto, Juan Santos, Pilar Ciprés, Isabel Velázquez, Lorena López de Lacalle, Miren Azkárate, Agustín Otsoa Eribeko y Salvador Cuesta “Sotero”).

No contrastó ninguna de sus opiniones y afirmaciones, las dio como buenas sin más. No entrevistó a testigos de la otra parte, ni a nadie de los que pensamos que el hallazgo es auténtico o de los que pedimos una resolución analítica del asunto. Sí introdujo algunas voces, concretamente 3, las de Eliseo Gil, Juan Martin Elexpuru y Hector Iglesias pero recurriendo a entrevistas hechas bastante tiempo atrás para Berria, supongo que pretendiendo un barniz de ecuanimidad que es obvio que no existe. Por tanto incluye un montón de testimonios sin contrastar que, en mi opinión, distan mucho de ofrecer una visión objetiva y neutral del hallazgo, antes bien, se muestra un panorama totalmente sesgado que se reconoce claramente. Aunque sí que es cierto que mencionan los foros y blogs que en aquellos días funcionaban tanto de un sentido como en el otro, ningunea totalmente el libro que ya había sido publicado por Juan Martín Elexpuru “Iruña-Veleiako Euskarazko Grafitoak” del 2009, así como la web www.sos-irunaveleia.org, donde se ofrecía información científica del hallazgo y se iban colgando informes en todos los sentidos sobre el tema. Tampoco menciona el desastre realizado con una excavadora y dos camiones por el nuevo director Julio Nuñez cuatro meses antes de la publicación de su libro. Así que si a algo hizo daño éste no fue a los que según él “quieren creer”, sino a la verdad. Curioso que los que “quieren creer” son los que han estado peleando denodadamente por una investigación científica de carácter analítico para la resolución del tema.

Finalmente, quería mencionar una cuestión y es la relativa a la supuesta prueba contra Eliseo Gil como supuesto autor de las falsificaciones, consistente en un estudio grafológico aportado por la Diputación Foral de Álava al proceso y generosamente pagado con 36.000 euros del erario público. El mismo Alberto Barandiaran elaboró un artículo el 30/01/2010 para Berria donde, a nuestro juicio, fue más allá de su cometido de informar, exponiendo una serie de elucubraciones indemostrables para poner el dedo acusador contra Eliseo Gil, cuando éste aún ni había tenido acceso al estudio por lo que no tuvo oportunidad alguna de defenderse. En cualquier caso, he de aclarar que el Juzgado de instrucción solicitó a la sección de Documentoscopia y Grafística de la Unidad de Policía Científica de la Ertzaintza, un informe pericial para el cotejo de los grafitos y las inscripciones de la letrina (comparativa en la que se basa dicho estudio grafológico). Pues bien, la jefa de dicha sección emitió un escrito en el que comunicaba “la imposibilidad de la realización del estudio solicitado” exponiendo las razones de ello y desacreditando la fiabilidad y la base científica de una pericial de ese tipo. Este informe desmontaría totalmente la supuesta prueba grafológica presentada por la diputación contra Gil. Sin embargo, Barandiaran la sigue ventilando como tal.

Terminaré diciendo que no debemos olvidar que los “hallazgos excepcionales” de Iruña-Veleia son, en primera instancia, un material arqueológico contextualizado estratigráficamente. Nada en su contenido es imposible en el momento cronológico en el que el método arqueológico ha permitido situarlos. No hay una sola prueba de que hayan sido falsificados. Son excepcionales porque aportan contenidos y grafismos novedosos producidos en un contexto doméstico. Como patrimonio cultural de todos, merecen una resolución científica que dirima objetivamente sobre su autenticidad o falsedad. Y así, liberados de las dudas, ocuparán nuevamente el lugar que les corresponde como un valioso testimonio del pasado conservado a través de los siglos, para aportarnos esa información que los propios habitantes de la antigua Veleia romana dejaron grabada para la posteridad, aún sin pretenderlo.«

Ignacio Rodriguez Temiño: Iruña-Veleia: Dos notas específicas

«Los casos de falsificaciones de objetos arqueológicos suelen contar con dos facciones, una que avala la autenticidad y otra que la cuestiona. Normalmente, terminan su ciclo vital cuando el engaño queda acreditado y el mundo académico lo admite. En el caso de los “hallazgos extraordinarios” de Iruña-Veleia, además, su tosquedad ha provocado hilaridad en círculos especializados en epigrafía latina (imagino que para bochorno de quienes lo avalaban dentro de la propia UPV/EHU), con lo que podría decirse que la refutación de su originalidad no ha exigido de debates complejos.

Sin embargo, los partidarios de la autenticidad (o “veristas” en el argot usado en internet y en los medios de comunicación) han querido zafarse acudiendo a la libertad incontrolada de la red que, en este caso, ha mostrado su doble cara. Al inicio, fue el medio en el que comenzó a cuestionarse la autenticidad de los hallazgos que venían presentándose. Al final, ha servido como refugio de un negacionismo cerril, y se ha convertido en la trinchera de la facción “verista” para defender su inocencia enhebrando un discurso victimista con pocas aristas académicas. Una especie de mesa de camilla virtual en la que se sientan apenas cinco personas que perseveran en los mismos tópicos. Pero ahí siguen. Lo lógico hubiese sido dar la batalla en revistas académicas, defendiendo la autenticidad de las óstraka pero nada de eso se ha hecho ni es previsible que se haga.

En ese sentido, se les acusa también de un delito de daños al patrimonio arqueológico por haber manipulado unos fragmentos de cerámica originales para grabar las inscripciones. Existe poco margen para considerar esa acción como delictiva, habida cuenta la irrelevancia que tienen para el patrimonio arqueológico vasco unos fragmentos de cerámica y unos trozos de hueso similares a los miles que están desatendidos en yacimientos y fondos museísticos. Por ello, resulta todavía más extraña, si cabe, la desorbitante valoración llevada a cabo en la prueba pericial (600€ por pieza) por parte de la Diputación Foral.

Resulta desconcertante admitir que exista el deseo de castigar de la manera más contundente posible. Esta sobreactuación quizás se explica mejor si se considera que el núcleo de la falsificación apuntaba al corazón de un sector importante del nacionalismo político vasco: euskera y cristianismo tempranos. El engaño habría cabalgado sobre unos sentimientos abertzales que primero operaron para proclamar con júbilo los hallazgos y que, después, sobreactuaron cuando se vieron objeto del burdo engaño.«

«Esta sobreactuación quizás se explica mejor si se considera que el núcleo de la falsificación apuntaba al corazón de un sector importante del nacionalismo político vasco: euskera y cristianismo tempranos. El engaño habría cabalgado sobre unos sentimientos abertzales que primero operaron para proclamar con júbilo los hallazgos y que, después, sobreactuaron cuando se vieron objeto del burdo engaño.»