Tuve conocimiento de los hallazgos de Iruña-Veleia, como casi todo el mundo, a través de los medios de comunicación, que en junio de 2006 anunciaron que unos arqueólogos habían descubierto en Álava la representación más antigua del calvario, datada en el s. III d.C., y los primeros textos vascos conocidos. No supe más del asunto hasta noviembre de 2008, en que los medios anunciaron que los hallazgos eran falsos, según había dictaminado por unanimidad un equipo multidisciplinar de 26 expertos. En la noticia se mencionaban diversas razones en las que basaban sus conclusiones, entre las que destacaban el hallazgo de pegamento instantáneo en una pieza y del nombre del filósofo francés del s. XVII Descartes inscrito en otra. Me extrañó que una falsificación aparentemente tan burda se le hubiese “colado” como hallazgo genuino a un equipo de arqueólogos profesionales y que se hubiera tardado más de dos años en su detección, pero ¿cómo iba yo a dudar de lo que habían dictaminado unánimemente 26 expertos? (visto en retrospectiva, reconozco mi ingenuidad al creer lo que se anunció entonces sin cuestionármelo lo más mínimo, pero el asunto de Veleia me ha enseñado muchas cosas, entre ellas no creer lo que dicen los medios de comunicación ni los comités de expertos, por muchos catedráticos que haya entre sus miembros y por muy unánimes que aparenten ser sus conclusiones – unanimidad que en realidad no existió en el caso de Iruña-Veleia, como tampoco era cierto el número de 26 especialistas). Tras este anuncio, tuve curiosidad por saber en qué acababa el asunto, siguiéndolo esporádicamente en foros de discusión de Internet, gracias a lo cual llegué a saber que dos personas discrepaban de las conclusiones de la comisión de expertos: el geólogo belga Koenraad van den Driessche y el filólogo vasco Juan Martín Elexpuru. Leí sus informes y me parecieron bastante razonables, haciéndome dudar de lo que había dictaminado la comisión (aquí me parece obligado reconocer el espíritu crítico de van den Driessche y Elexpuru y su coraje para tomar la iniciativa de plantar cara a los “argumentos de autoridad” de los académicos de la comisión). La duda se transformó en estupefacción e indignación cuando leí los informes de los expertos de la comisión, particularmente algunos de ellos, colgados en una página web de la Diputación Foral de Álava, por sus afirmaciones categóricas basadas en una argumentación extremadamente débil y notoriamente sesgada, cuando no manifiestamente errónea, indignación que ha motivado que, sin ser experto en las disciplinas que tratan

directamente del estudio de los grafitos, haya decidido escribir sobre el tema para contribuir a que se conozca la verdad. Pero esto es otra historia y ahora debo centrarme en el tema de este post.

directamente del estudio de los grafitos, haya decidido escribir sobre el tema para contribuir a que se conozca la verdad. Pero esto es otra historia y ahora debo centrarme en el tema de este post.

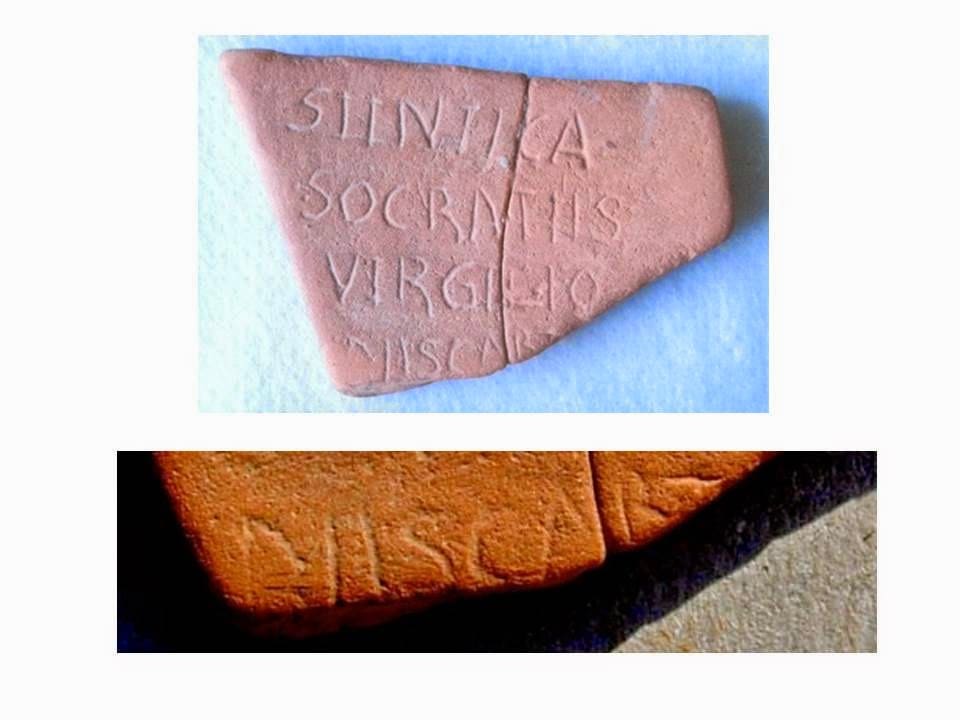

Y éste trata principalmente sobre el argumento aparentemente más contundente de los anunciados en noviembre de 2008, que es el sorprendente hallazgo del nombre “Descartes” inscrito en una pieza hallada en un estrato arqueológico de época romana. La utilización de este argumento fue uno de los motivos que provocó mi indignación, porque en ninguno de los grafitos de Iruña-Veleia aparece tal nombre (como tampoco aparecen otras lecturas inexistentes comentadas en los informes de la comisión constituida por la DFA, como denoc, zordunai o Nefertari). Solamente hay una coincidencia en cinco letras de un grafito que contiene la secuencia SCART, pero las dos letras finales de Descartes son totalmente imaginarias, la supuesta D es muy dudosa y la supuesta primera E simplemente no está ahí (Fig. 1). Lo que hay son dos trazos verticales, que pueden interpretarse o bien como dos I, o como el trazo vertical derecho de una N o una M seguido de una I, o representar el fonema e escrito como barra doble, pero la E gráfica como tal no está, la cual, si estuviera, permitiría, como mucho, conjeturar una posible coincidencia parcial con el nombre del filósofo francés. En vista de ello, la frivolidad de utilizar el pseudoargumento “Descartes” en una cuestión tan seria como determinar la autenticidad o falsedad de los hallazgos realizados por un equipo de arqueólogos profesionales en nada menos que tres informes técnico-científicos firmados por tres catedráticos y una profesora universitarios (1-3), con las implicaciones que ello pudiera tener, y presentarlo ante la opinión pública en apoyo de la falsedad de los hallazgos es simplemente inaceptable, arrojando una sombra de fuerte sospecha sobre la totalidad de los informes en los que aparece.

|

|

Fig. 1. Pieza 11709. Cara interior. SIINIICA / SOCRATIIS / VIRGILIO / ?SCART[ ]. Ampliación de ?SCART[ ] a partir de otra fotografía hecha con diferente ángulo de iluminación.

|

¿Qué necesidad tenían los autores de los tres informes de inventarse un pseudoargumento tan burdo, si la falsedad de los grafitos era tan manifiesta, según su opinión, sin tener que recurrir al mismo? Uno podría sospechar que su utilización se debe a la debilidad de su argumentación, que no permitiría dar el “jaque mate final que se amaga numerosas veces y no llega nunca” como comenta el catedrático Rodríguez Colmenero (4). La lectura “Descartes” les permitiría dar ese jaque mate al que fueron incapaces de llegar con el resto de los argumentos. Y en su anuncio público también podría verse un intento de obtener un efecto mediático: los miembros de la comisión necesitaban justificar sus conclusiones ante la opinión pública con algo más impactante que unas oscuras elucubraciones filológicas que pocos del público general serían capaces de entender (habría causado un nulo impacto en la opinión pública o hasta habría resultado irrisorio haber dicho, por ejemplo, que se declaraban falsos los grafitos porque no obedecen a la ley de Linschmann-Aresti, porque Veleia se escribe con V y no con B o porque a Nefertiti le falta la s final de los nombres egipcios helenizados). La importancia dada a la opinión pública se puede apreciar en el artículo de Gorrochategui “Hic et nunc” (5) en el que afirma que “a nadie se le escapa que esta conclusión [de falsedad] es aceptada por la inmensa mayoría de la opinión pública vasca” (!) (uno se pregunta, primero, ¿cómo sabe Gorrochategui cuál es la opinión pública sobre los grafitos de Iruña-Veleia?, y, segundo, ¿qué tiene que ver la opinión pública – que es cambiante e influenciable por los mensajes que recibe a través de los medios – con el hecho objetivo y no susceptible de cambio de la autenticidad o falsedad de los grafitos? Pero la demagogia también juega un papel importante en este intrincado asunto, como lo muestra la utilización de “Descartes” y, a falta de argumentos científicos sólidos, el recurso a la opinión pública).

¿Qué pasó con el “argumento estrella” del anuncio del 19 de noviembre de 2008? Es muy llamativo que el nombre del filósofo francés esté totalmente ausente del artículo de Joaquín Gorrochategui “Hic et nunc. Falsificaciones contemporáneas. El caso de Iruña-Veleia” (5) publicado en 2011 y correspondiente al texto de una comunicación presentada en noviembre de 2010 en una reunión científica titulada “El monumento epigráfico en contextos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación y falsificación”. En su párrafo final, tras su mención a la opinión pública vasca, Gorrochategui afirma que la aceptación por parte de la misma de la falsedad de los grafitos es “gracias a que en el mismo lote fraudulento venían calvarios con RIP, menciones de Nefertiti y extravagancias latinas como las apuntadas antes.” ¿Pero dónde está el “Descartes” de tres informes y de la comparecencia del 19-11-2008? La desaparición de “Descartes” del argumentario Gorrochateguiano no era inesperada, pues ya en marzo de 2010 había dicho sobre la supuesta lectura “yo le pongo una interrogación, yo no lo aseguro” (6). Pero no fue el único en rectificar. En noviembre de 2010, en una mesa redonda en la Universidad Complutense de Madrid, la catedrática de latín y miembro de la comisión de expertos Isabel Velázquez dijo “Yo no he asumido que ponga Descartes…yo no he afirmado esto…el problema no es si se lee Descartes o Miscart o qué se lee…¿quién es el otro autor latino o griego que nosotros no conocemos?…¿quién es este señor en la antigüedad?…no se puede leer nada asimilable a un autor latino o griego” (7). Lo cierto es que, a pesar de sus negaciones, en sus informes la lectura “Descartes” está propuesta de forma explícita como argumento en apoyo de la falsedad de los grafitos y que se presentó como tal en la comparecencia pública de noviembre del 2008 (y si hubieran tenido dudas razonables sobre su lectura hubiera bastado con haberlo omitido de sus informes y del anuncio público de las conclusiones de la comisión). El único que se ha mantenido inamovible sobre la lectura “Descartes” es el historiador Juan Santos Yanguas, que se reafirmaba en ella en la misma mesa redonda en la que Isabel Velázquez manifestaba su rectificación o duda sobre la lectura inicial. Parece que Santos Yanguas quisiera seguir la estrategia de repetir una mentira muchas veces, esperando que así se fuera a convertir en verdad o que algún ingenuo se la creyera.

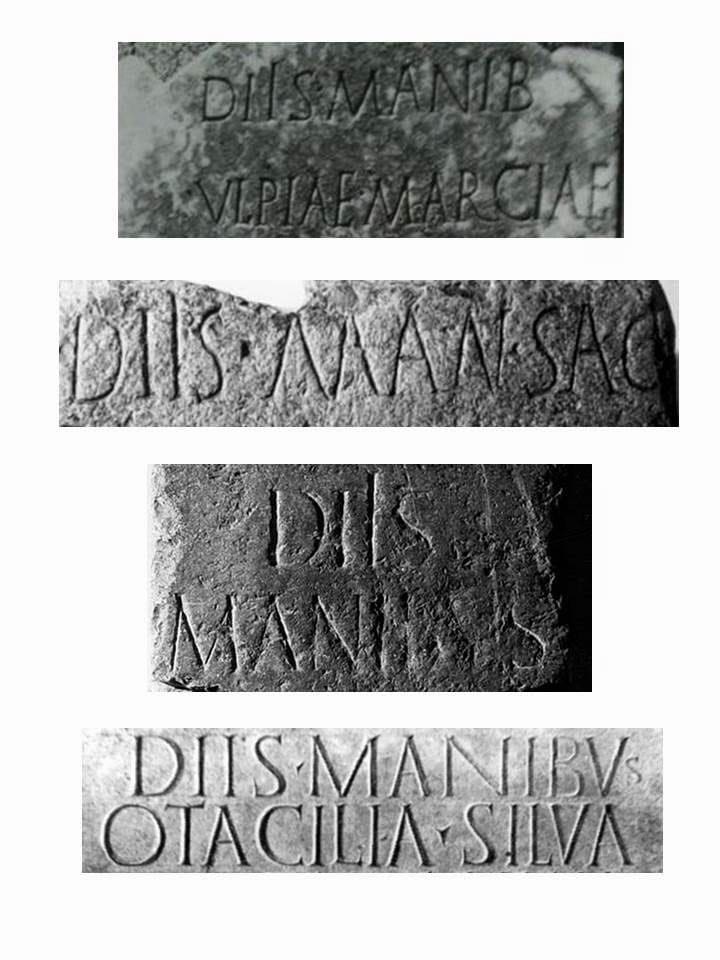

Si la lectura no es Descartes, y no puede serlo en una pieza hallada en un estrato arqueológico de época romana, ¿qué otra lectura se puede proponer? Supongamos que, tal como proponen los miembros de la comisión, los primeros dos trazos correspondieran a una D. En este caso la lectura sería DIISCART[ ]. ¿Obliga esta lectura a que el nombre inscrito sea Descartes? En absoluto. En primer lugar porque el nombre del filósofo francés nunca se ha escrito con doble barra (II), cuya utilización representando el fonema e solo está documentada en la antigüedad, siempre con e/E gráfica, por lo que no se puede hacer una adscripción inequívoca a la modernidad. En segundo lugar, porque faltarían las letras ES finales. Y en tercer lugar, porque DIIS y CART[ ] (por separado) están documentados en la epigrafía latina de la antigüedad. Los epitafios de época romana, en su fórmula más habitual, comienzan con Dis Manibus (a los dioses manes – los manes son los espíritus de los muertos), o DM en su forma abreviada, pero no es raro que el dativo plural de deus se escriba DIIS, como en estos epitafios:

|

|

Fig. 2. DIIS (dativo plural de deus) en inscripciones latinas.

|

En algunos epitafios se omite de la fórmula manibus, quedando solamente d(is) o diis, seguido del nombre de la persona a quien va dedicado, como en estos:

Publicación: CIL 06, 29522 EDCS-ID: EDCS-14803488

Provincia: Roma Lugar: Roma

D(is) / L(ucio) Volusio Achili / Volusia Haline lib(erto) b(ene) m(erenti) / fec(it) et sibi et suis lib(ertis) / libertabusq(ue) posterisq(ue) / eorum

Publicación: CIL 06, 14048 EDCS-ID: EDCS-15500475

Provincia: Roma Lugar: Roma

Diis / Caiae / vix(it) ann(os) VII / C(aius) Caius / et / filiae dulcissim(ae) / et [

Aparte de Dis Manibus, existen otras fórmulas de dedicatoria o invocación a dioses en inscripciones latinas que comienzan con DIS o DIIS, como las de estas inscripciones:

Publicación: AE 1977, 00855 = AE 1989, 00780 EDCS-ID: EDCS-09301287

Provincia: Africa proconsularis Lugar: Kharrouba / Jabal Mansur / Ech Charoub / Gales

Dis Caesarum / sacrum / C(aius) Firmius Heracla / C(aius) Iulius Tertius mag(istri) / pa[gi] publica i<m=N>pensa / fecerunt

Publicación: Finke 00007 = CSIR-D-04-03, 00044 = AE 1928, 00187 EDCS-ID: EDCS-11201733

Provincia: Belgica Lugar: Trier / Augusta Treverorum

Dis / Casibus / M(arcus) Covirius /

Publicación: Nesselhauf 00002 = CSIR-D-04-03, 00045 EDCS-ID: EDCS-11202081

Provincia: Belgica Lugar: Trier / Augusta Treverorum

Dis / [C]as{s}ib[us] / [

Publicación: CIL 13, 06153 EDCS-ID: EDCS-11000152

Provincia: Germania superior Lugar: Landstuhl

Dis{s} Cas{s}ibu(s) / Matuinus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

Publicación: CIL 03, 00493 = ILGR 00041 = IG-05-01, 01569 EDCS-ID: EDCS-27000369

Provincia: Achaia Lugar: Mistras / Sparta

Diis Castori et Polluci sacrum / domus Augusti dispensator / [

Publicación: CIL 08, 10760 EDCS-ID: EDCS-26801116

Provincia: Numidia Lugar: Lambaesis

Diis Cam(pestribus?) / I[

Publicación: CIL 08, 20746 = D 04432 EDCS-ID: EDCS-26300417

Provincia: Mauretania Caesariensis Lugar: Sour el Ghozlane / Auzia

Diis Caelestibus Augg(ustis) C(aius) Iuli/us Libosus cum suis omnibus / v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo) XI Kal(endas) Iul(ias) p(rovinciae) CCII

En Iruña-Veleia tenemos una dedicatoria a la Diosa Madre en un ara descubierta recientemente por el equipo de Julio Núñez (8):

[E]ucar[p]us r(ei) p(ublicae) [V]eleian(orum?) ser(vus) matri deae dedicavit

(Eucarpus, siervo de la república de los veleianos, lo dedicó a la diosa madre)

Si DIIS fuera una dedicatoria o una invocación a los dioses, ¿qué significaría CART? Aparte de Carthago y carthaginensis, hay numerosos nombres documentados en la epigrafía latina que comienzan por CART: Cartilius/a, Carterius/a, Cartorius/a, Cartorianus/a, Cartus/a, Cartullus/a, Cartellus/a, Cartorina, Cartea, Cartacus, Cartinia, Cartarius, Cartimanus. ¿Hay algún problema con que, suponiendo que DIIS y CART[ ] fueran dos palabras diferentes, falte la separación entre ellas? En absoluto, ya que la escritura continua, sin separación entre las palabras, es de lo más habitual en la epigrafía latina, como recuerda Gorrochategui en su informe (1), quien incluyó la separación que se observa entre las palabras en los grafitos de Iruña-Veleia entre los argumentos a favor de su falsedad (omitiendo o ignorando el hecho de que, por ejemplo, en los textos latinos de las tablillas de Vindolanda (9), en Inglaterra, lo habitual es que las palabras estén claramente separadas entre sí).

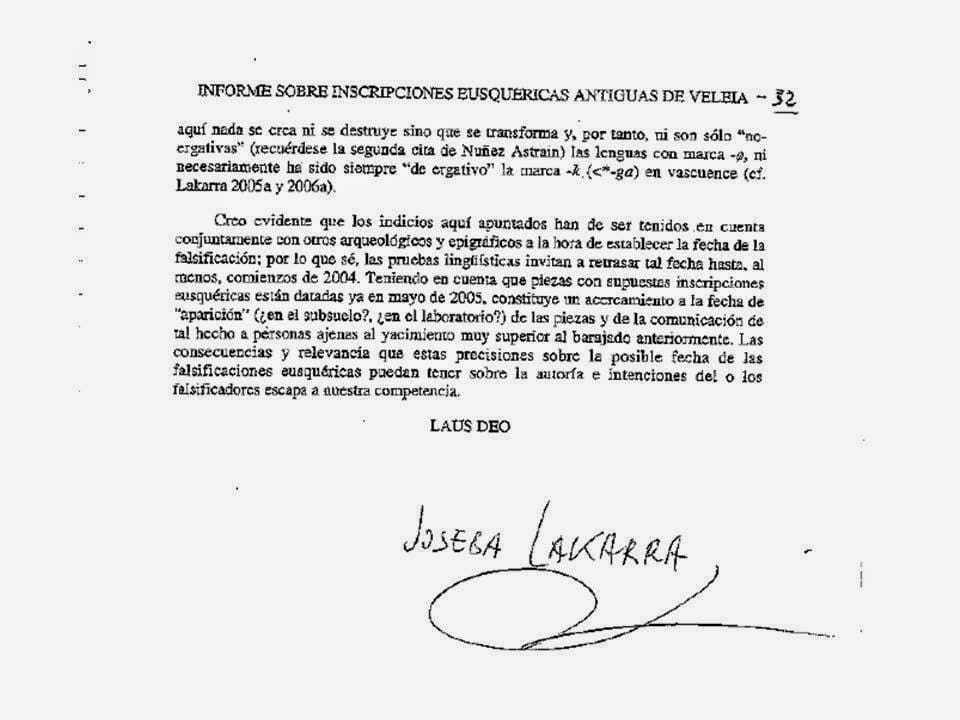

Suponiendo que el significado de DIISCART[ ] fuera, por ejemplo, “Cartilius a los dioses”, ¿sería muy improbable que tal invocación a los dioses apareciera después de los nombres Seneca, Socrates y Virgilio? No sabría decir si sería improbable, pero imposible desde luego que no. Cosas más extrañas se han visto. Sin salirnos del asunto de Iruña-Veleia, vemos que el informe de Joseba Lakarra sobre los grafitos vascos acaba con la siguiente invocación: LAUS DEO (alabado sea Dios), seguido de su firma (Fig. 3) (10). Desconozco lo que Lakarra quiso significar en el contexto de su informe con tal expresión, y por qué la escribió en latín, pero, aun siendo inusitado que tal tipo de invocaciones a la divinidad aparezca en un informe científico, el hecho es que aparece allí, por lo que no debería extrañarnos que, al igual que Lakarra, alguien en la antigüedad, después de haber escrito correctamente los nombres de escritores griegos y latinos, quizá como parte de un ejercicio escolar, hubiera invocado por escrito a los dioses, como expresión de agradecimiento y alabanza.

|

|

Fig. 3. “Laus Deo” en el informe de Joseba Lakarra sobre las inscripciones vascas de Iruña-Veleia (10).

|

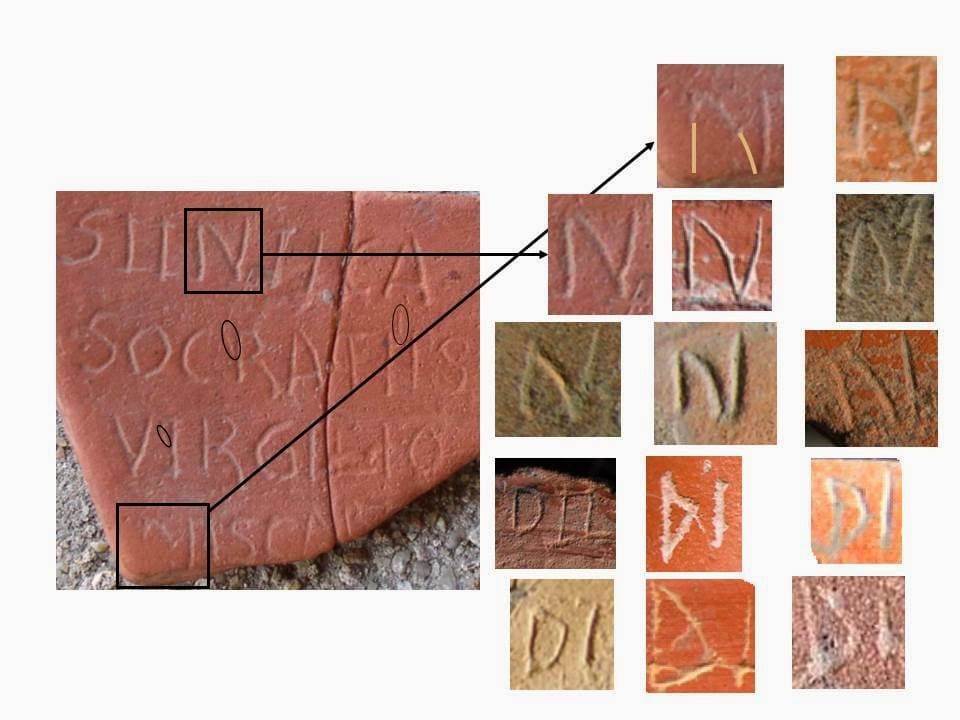

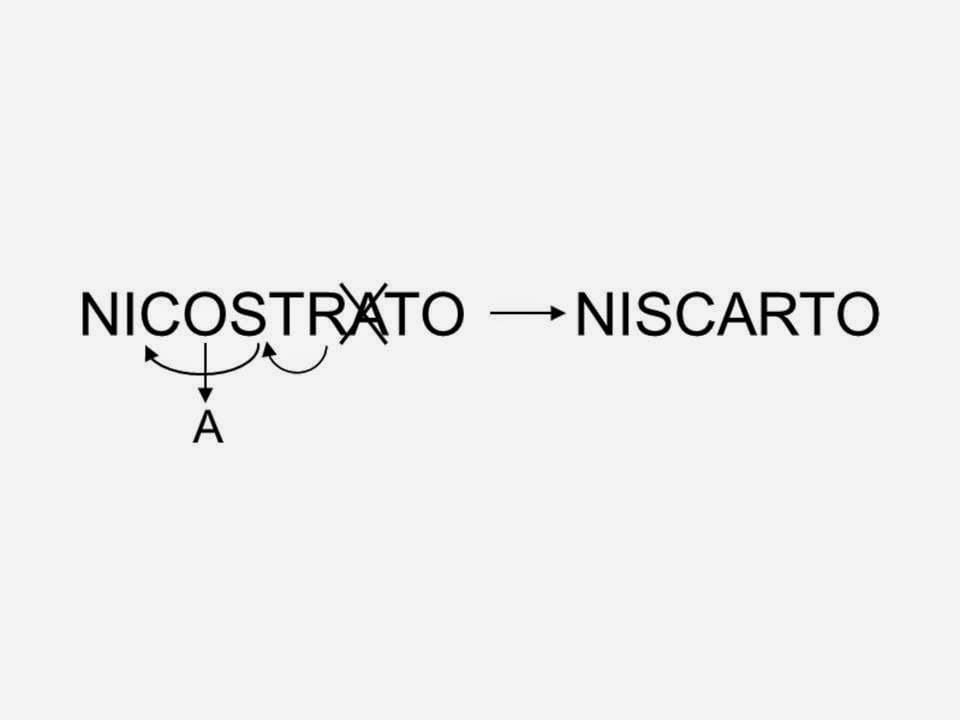

A pesar de lo expuesto arriba, y sin excluir la posibilidad de DIIS CART[ ] como lectura del grafito en cuestión, no es ésta mi hipótesis preferida. Una primera razón es que en Iruña-Veleia, al igual que en Vindolanda, las palabras suelen estar separadas. Una segunda, es que en las DI de Iruña-Veleia, la separación entre la D y la I y la curvatura de la D no son muy congruentes con lo que observamos en “Descartes” (aunque no se puede descartar completamente una D con “panza” baja y más pegada a la I de lo habitual). Y una tercera es que hay otra lectura que me parece más lógica y probable, tal como argumenté en mi artículo “Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-Veleia” (11), que es la de NISCART(O). Reproduzco aquí (con algunas modificaciones) lo que escribí entonces: “Esta lectura deriva de la forma de muchas Ns de los grafitos de Veleia (incluida la N de SIINIICA dos líneas más arriba) (Fig. 4). En ellas el trazo oblicuo tiene forma curva, con concavidad inferior, de manera que si quitamos el trazo vertical de la derecha y borramos la parte inferior de los otros dos trazos, se asemejan a la parte superior de Ds […] (en la figura se reconstruye la parte borrada de la letra, de manera que siguiendo la dirección de los trazos interrumpidos se completaría una N) […]. En cuanto a la posibilidad de leer una M, el supuesto trazo oblicuo de la derecha es muy superficial si se compara con los otros trazos de las letras del grafito, y parece más bien una ralladura accidental, como otras que se aprecian en el grafito y que se señalan en la figura con elipses. NISCART[ ], podría completarse con una O final (como en Virgilio y otros nombres de la segunda declinación de los grafitos de Iruña-Veleia terminados en –O). Si esta fuera la lectura, ¿quién fue NISCARTO? Escrito así, no corresponde a ningún nombre conocido en la antigüedad grecolatina. Es posible que, tal como sugiere Rodríguez Colmenero, nuestro desconocimiento del nombre derive de un error en la escritura. Tales errores son muy frecuentes en nombres escritos en la antigüedad latina, tanto en grafitos como en otras inscripciones, y los vemos también en Iruña-Veleia, como Lausiva por Lavinia, Arcanio por Ascanio, Proserfina por Proserpina, Perefone por Persefone o Galimatea por ab Arimathea. ¿Qué nombre de un autor antiguo de lengua griega o latina podría haberse escrito incorrectamente como Niscarto? Uno que razonablemente podría haberse escrito así es el del poeta cómico griego del siglo IV a.C. Nicóstrato (Nicostratusen latín), hijo del también comediógrafo Aristófanes. ¿Cómo se puede llegar a Niscarto a partir de Nicóstrato? Por algunas reglas fonéticas elementales, tal como se explica gráficamente abajo (Fig. 5). La modificación inicial sería la pérdida de la a átona por síncopa, un cambio banal en el latín vulgar. La síncopa daría lugar a la formación del grupo consonántico trt, impronunciable para un latino o vascohablante, lo cual provocaría el desplazamiento o metátesis de la r a la sílaba anterior, la cual a su vez, al formarse otro grupo consonántico impronunciable, provocaría la metátesis de la s a la primera sílaba. El cambio de a por o es banal, quizá influido por la a que se perdió, y de hecho está documentado en inscripciones latinas como faras por foras, pravato por probato, quandam por quondam, Petranius por Petronius o Amphale por Omphale.

|

|

Fig. 4. ?SCART[ ] en la pieza 11709: comparación de los tres trazos iniciales con Ns y con DIs de Iruña-Veleia.

|

|

|

Fig. 5. De Nicóstrato a Niscarto.

|

El nombre Nicostratusy sus declinaciones aparecen en al menos 67 inscripciones latinas de la antigüedad, tres de ellas en Hispania. Aunque el comediógrafo griego con ese nombre actualmente es apenas conocido, es probable que en la antigüedad su conocimiento fuera mucho más extendido, como lo demuestra la existencia de la sentencia latina referida al poeta cómico “Ut Nicostratus omnia faciam” (todo lo haré como Nicóstrato), refiriéndose a una acción bien hecha y emprendida con éxito. Además de Nicóstrato, una segunda posibilidad es que Niscarto derive de Nicarco (Nicarchus en latín), poeta epigramático griego del s. I d.C. Su transformación en Niscarto requeriría la inserción de una s epentética delante de la c y el cambio de la ch (pronunciado /k/ en latín y muy frecuentemente transcrito como c en inscripciones latinas) a una t. Las s epentéticas están documentadas en latín, como quadriSporticos, DaSmascoo reSticulasen el Itinerarium Antonini Placentini (s. VI d.C.), ‘corusucus non Scoriscus’ en Appendix Probi o Scarie por caries en una inscripción. El cambio de c o ch por t también está documentado en inscripciones latinas, como ArTlaus por Archelaus o sarTofago por sarcophago, pudiendo influir en el caso de Nicarco un fenómeno de disimilación consonántica. Nicarco está documentado en la epigrafía latina, apareciendo en al menos 8 inscripciones como Nicarchus o Nicarcus. La presencia de un poeta griego, ya sea Nicóstrato o Nicarco, en el grafito a continuación de Virgilio tiene cierta lógica, ya que si después de un filósofo latino, Séneca, va uno griego, Sócrates, es razonable esperar que después de un poeta latino vaya uno griego.”

La analogía parcial con Aristarco (Aristarco de Samotracia fue un gramático griego famoso en la antigüedad) podría también haber influido en la transformación de Nicóstrato o Nicarco en Niscarto. Aunque la analogía más previsible con dicho nombre debería haber dado lugar a Nistarco, en latín la secuencia fonética cartes mucho más frecuente que tarc, lo cual podría haber favorecido el intercambio de posiciones entre la t y la c (en concreto, en las inscripciones latinas de la base de datos epigráfica de Clauss-Slaby (12), cartes 4,5 veces más frecuente que tarc y en la base de datos de textos literarios latinos clásicos “PHI Latin Texts”, el factor a favor de cart es de 6,2). En el caso de Nicóstrato, la posición anterior de la c con respecto a las ts podría también haber determinado el orden de las consonantes observado en Niscart(o).

Por otra parte, es interesante notar que en la cara opuesta de la pieza en la que aparece +SCART[ ] está escrita la palabra TIIATRO, junto con la representación de una máscara teatral y la figura esquemática de un teatro romano (Fig. 6), lo cual estaría en consonancia con la condición de autor de comedias de Nicóstrato.

|

|

Fig. 6. Pieza 11709. Cara exterior. TIIATRO, máscara teatral, plano de teatro grecorromano.

|

A pesar del esfuerzo argumentativo, mi propuesta de lectura del famoso grafito como Niscart(o) no ha tenido ningún eco, sino que ha sido completamente ignorada, sin que haya podido hacerse ni si quiera un pequeño hueco frente a la lectura imperante entre los “veristas”, que es la de Miscart. Creo haber leído en algún sitio (no recuerdo dónde) que esta lectura fue propuesta inicialmente por Eliseo Gil. Posteriormente también fue defendida por Hector Iglesias como nombre de divinidad o persona cartaginesa (13) y por Idoia Filloy (14) (aunque en una nota a pie de página no descarta que Miscart se pueda referir al poeta griego Nicarco). Dicha lectura es la que aparece en el informe de Alicia Satué sobre el latín de Iruña-Veleia (15) y en la Ostracabase (16) y es la que propone Rodríguez Colmenero como variante del nombre de la divinidad fenicia Melkart (17). Recientemente, la asociación Euskeraren Jatorria, en una nota publicada en Argia (18) y en un escrito remitido a la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco (19), insiste en la lectura Miscart. Por lo tanto, parece que esta es la lectura casi unánime entre los “veristas”. Yo, en cambio, en las fotografías a las que tengo acceso, no consigo ver claramente una M, por mucho que me esfuerce en querer verla, y no la consideraría seriamente si no fuera porque los arqueólogos, que han examinado directamente la pieza, sugieren que puede ser real. Si la M fuera tan clara, se me hace difícil pensar que ninguno de los cuatro autores de tres informes que supuestamente han inspeccionado personalmente la pieza hayan ni si quiera considerado esta posibilidad (otra cuestión es la imaginación que hayan puesto para completar los fragmentos que faltan). Por otra parte, buscando en la Epigraphik Datenbank, no aparece ninguna Miscar ni Miscart. En búsquedas con Google, el nombre de la divinidad cartaginesa aparece siempre como (Hathor-/Hoter-) Miskar (en transcripción de inscripciones en lengua púnica). Si alguien sabe de alguna inscripción en la que aparezca como Miskart, agradecería que nos diera la referencia. No me molesta en absoluto que se esté en desacuerdo con mi propuesta de Niscart[ ], pero me sorprende que, después de haberla razonado detalladamente y con apoyo gráfico, se la haya ignorado completamente frente a la hipótesis alternativa. Aprovecho por lo tanto este post para pedir al menos a los pocos que intervenimos habitualmente en este blog, y también a los que no lo hacen, que den su opinión al respecto. Si se llega a la conclusión unánime de que mi hipótesis es errónea y que la correcta es Miscart, deberé entender que se proponga esta lectura como la real. En caso contrario, habrá que dejar lugar para la duda.

He hablado de “veristas”, porque es así como se ha dado en llamar a los que opinan que los grafitos de Iruña-Veleia son o pueden ser auténticos (entre quienes me encuentro), en contraposición con los “falsistas”, quienes opinan que son, con absoluta o casi absoluta seguridad, falsos. Sin embargo, la división en estos dos campos es una simplificación irreal de las posturas existentes, entre las que hay numerosos matices que difuminan la línea de separación. Por ejemplo, entre los miembros de la comisión de la DFA, y contrariamente a la pregonada unanimidad de la misma, no se puede incluir entre los falsistas, si nos atenemos al texto de su informe (20), al químico Juan Manuel Madariaga, quien fue incapaz de llegar a ninguna conclusión sobre la autenticidad o falsedad de los grafitos, como reconoce el propio Gorrochategui en su artículo “Hic et nunc” (5). Tampoco se debería incluir estrictamente en este grupo al arqueólogo británico Dominic Perring, quien, aunque opinaba que los hallazgos eran probablemente un “elaborate hoax” (un fraude elaborado – nada de “burda falsificación” como los han calificado otros), no estaba en absoluto seguro de ello, exigiendo el cumplimiento de requisitos rigurosos antes de llegar a una conclusión definitiva sobre su autenticidad o falsedad, como su estudio por los más destacados expertos internacionales, la publicación de estos estudios tras revisión por pares y la realización de pruebas científicas sobre las piezas y de excavaciones de contraste (21). Por otra parte, dentro de cada uno de los grupos no hay un “pensamiento único”, sino que existe diversidad de opiniones y puntos de vista sobre los grafitos. Entre quienes nos inclinamos hacia la autenticidad, una de las discrepancias corresponde a la lectura del grafito +SCART[ ] comentado en este post, pero no es la única. Otras son, por ejemplo, la interpretación del grafito Deidre como nombre celta, como palabra céltica con el significado de tercero/a o como variante de los nombres latinos Dido/a o Diodorus/a, la lectura de Nepertari o Nepertati [en la Ostracabase, la que se hace es Nepertari, aunque entre la A y la I yo no soy capaz de ver otra letra que no sea una T (22) – aquí también me gustaría conocer otras opiniones], el significado de “Neur cordu mai”, la lectura Virgine vs. Virgunie y sus dispares connotaciones lingüísticas, la interpretación de Denos como nombre celta antiguo o como vulgarización de la expresión latina “da nobis”, o la posible presencia de posesivos latinos apocopados en Iruña-Veleia, algunas de las cuales han sido objeto de discusión o podrían serlo en el futuro. El grupo de los denominados “falsistas” tampoco forma un bloque homogéneo con opiniones idénticas, aunque no puedo encontrar otra explicación a las numerosas coincidencias entre los informes filológicos y el epigráfico que sus autores se han copiado entre sí en argumentos como el de “Descartes”, la supuesta imposibilidad de “Js”, “comas” y “comillas” en la antigüedad, la interpretación de una flecha como signo matemático moderno de implicación, la supuesta imposibilidad de “Octavio Augusto”, la errónea atribución a Tomás de Kempis de la autoría de la sentencia “homo proponit sed Deus disponit”, la interpretación de “ad maiorem Dei gloriam” como lema jesuítico, la derivación de Galimatea del galicismo galimatías, la lectura “zordunai” por “cordu mai”, o los argumentos sobre la imposibilidad de ks y zs en palabras vascas antiguas. En este grupo se observan además posturas cambiantes con el tiempo. De los pertenecientes a la comisión de la DFA, solo sé de uno que en todo momento ha mantenido una postura firme e inamovible sobre los grafitos, que es Julio Núñez, actual director de las excavaciones de Iruña-Veleia, quien tiene un obvio conflicto de interés que le impide poner mínimamente en duda la falsedad de los mismos. Incluso Lakarra, que fue el primero de los miembros de la comisión en cuestionar la autenticidad de los grafitos y quien en su informe se expresó con más contundencia a favor de su falsedad, ha afirmado que la discusión sobre los mismos “no se ha cerrado bien. No he visto ningún artículo en ninguna revista científica” (23), lo cual implica cuestionar la validez del proceso llevado a cabo para evaluar la autenticidad de los hallazgos. Otro autor que ha expresado opiniones cambiantes sobre los grafitos de Iruña-Veleia es Joaquín Gorrochategui, quien ha pasado sucesivamente de defender su autenticidad a ponerla en duda, a afirmar categóricamente su segura falsedad, y a, posteriormente a la redacción de su informe, decir en público que “mis opiniones pueden ser rebatidas por otras personas o por otra comisión” y “que vengan los arqueómetras mejores que hay en el mundo y que digan algo” (6). No un arqueómetra cualquiera, sino los mejores del mundo. No puedo estar más de acuerdo con la propuesta de Gorrochategui, a la que solo cabría añadir aquello de “se puede decir más alto, pero no más claro”.

Referencias

1. Gorrochategui, Joaquín. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui.

2. Velázquez, Isabel. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia.

3. Ciprés Torres, Pilar, Santos Yanguas, Juan. Informe epigráfico-histórico sobre los graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 2006. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informe-epigrafico-historico.

4. Rodríguez Colmenero, Antonio. Iruña-Veleia: sobre algunos grafitos singulares aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer. 2009. http://www.sos-irunaveleia.org/colmenero.

5. Gorrochategui, Joaquín. Hinc et nunc. Falsificaciones contemporáneas. El caso de Iruña-Veleia. En: “El monumento epigráfico en contextos secundarios: Procesos de reutilización, interpretación y falsificación”. Editores: Joan Carbonell Manils, Helena Gimeno Pascual y José Luis Moralejo Álvarez. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). 2011. http://www.amaata.com/2013/12/hic-et-nunc.html.

6. Gorrochategui, Joaquín. Turno de preguntas de la conferencia “Aspectos lingüísticos de las inscripciones de Iruña-Veleia”. Vitoria-Gasteiz. 25/3/2010. http://www.sos-irunaveleia.org/conferencia-silgo-iglesias.

7. Velázquez, Isabel. ¿Dioses, reyes y hombres en la ciudad romana de Veleia? Mesa redonda-debate. Universidad Complutense de Madrid. 19/11/2010. http://www.box.net/shared/static/756yxbv4dy.mp3.

8. Van den Driessche, SOS Iruña-Veleia. Afirmado el nombre de Veleia tal como aparece entre los grafitos excepcionales. Ama Ata, febrero 2013. http://www.amaata.com/2013/02/descubren-en-iruna-veleia-una.html.

9. Vindolanda tablets online. http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/.

10. Lakarra, Joseba. Informe sobre supuestas inscripciones eusquéricas antiguas de Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/sobre-supuestas-inscripciones-euskericas-antiguas-de-veleia.

11. Thomson, Miguel. Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-Veleia. 2011. http://www.sos-irunaveleia.org/start#autenticidad.

12. Epigraphik Datenbank. Clauss-Slaby. http://www.manfredclauss.de/gb/index.html.

13. Iglesias, Héctor. Les inscriptions de Veleia-Iruña. 2009. http://www.sos-irunaveleia.org/iglesias.

14. Filloy, Idoia. Informe sobre los textos en latín de los grafitos de carácter excepcional de Iruña-Veleia. 2009. http://www.sos-irunaveleia.org/latin.

15. Satué, Alicia. El latín de Iruña-Veleia. 2013. http://www.sos-irunaveleia.org/satue.

16. Ostracabase. http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:arqueologia.

17. Rodríguez Colmenero, Antonio. Grafitos, textos y diseños de la Veleia romana: la urgencia de una solución. 2012. http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2012/12/04-Antonio_Rguez_Colmenero2.pdf.

18. Euskeraren Jatorria Elkartea. Iruña-Veleia: egin nahi ez dituzten datazioek hilabete batean argituko luketen gaia. Argia. 28-05-2014. http://www.argia.com/albistea/iruna-veleia-egin-nahi-ez-dituzten-datazioek-hilabete-batean-argituko-luketen-gaia.

19. Euskeraren Jatorria Elkartea. Iruña-Veleia y la Facultad de Letras de la UPV. 03-06-2014. http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2014/06/Iruna-Veleia-y-la-Facultad-de-Letras-de-la-UPV.pdf.

20. Núñez, Julio. Estudio e investigación del yacimiento de Iruña Veleia. Análisis químicos. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/madariaga.

21. Perring, Dominic. An evaluation of the reliability of the stratigraphic sequences and findings described in the “Report on the discoveries of exceptional graffiti in the Roman city of Veleia (Iruña de Oca, Alava)” prepared by Idoia Filloy Nieva and Eliseo Gil Zubillaga. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/informeaa.

22. Thomson, Miguel. NIIFIIRTITI NIIPIIRTITI NIIPIIRTATI HAMSII. Ama Ata. Marzo 2013. http://www.amaata.com/2013/03/niifiirtiti-niipiirtiti-niipiirtati.html.

23. Lakarra, Joseba. Entrevista en diariovasco.com. 1/7/2011.