Una vez que “Descartes” ha sido desechado como prueba de falsedad por los autores de dos de los tres informes en los que se proponía tal imaginaria lectura [1,2] (por cierto, no aparece ni rastro del filósofo francés en el texto de la comunicación que Joaquín Gorrochategui presentó sobre los hallazgos de Iruña-Veleia en una reunión científica en 2010 [3]), queda “Nefertiti” como supuesto paradigma de falsedad susceptible de ser utilizado como argumento contundente en la controversia de Veleia. De hecho se está utilizando continuamente en los foros dedicados al tema: cada vez que alguien demuestra que un grafito considerado como imposible en los informes de la comisión de la Diputación Foral de Álava es totalmente posible o que incluso está documentado en la epigrafía latina, alguno de los proponentes de la falsedad trae a colación “Nefertiti” a modo de palabra mágica que pretende poner fin a la discusión. Pero lo que parecen desconocer estas personas, o conocen pero omiten interesadamente, es que en ninguno de los informes de la DFA se afirma que “Nefertiti” sea imposible en época romana. El filólogo Gorrochategui (cuyo informe, junto con el de Joseba Lakarra, se caracteriza por sus repetidas declaraciones categóricas de falsedad) solamente dice que es “muy sorprendente”, estimando la probabilidad de autenticidad del conjunto de los grafitos con nombres egipcios en un arbitrario 1% [4] (que es mil veces mayor que la de que un número resulte premiado por el gordo de la lotería de Navidad), y el egiptólogo Juan Manuel Galán dice que es “altamente improbable” [5]. Es decir, “Nefertiti”, según los expertos de la comisión, puede ser sorprendente o improbable en época romana, pero NO es una prueba concluyente e irrefutable de falsedad de los hallazgos de Veleia.

Pero es que además no hay ninguna inscripción en Veleia en la que esté escrito literalmente NEFERTITI, la transcripción moderna del nombre de la esposa del faraón hereje Ajenatón. Lo más parecido que encontramos es NIIFIIRTITI (Fig. 1), que no puede adscribirse inequívocamente a época moderna o antigua, ya que no está documentado que el nombre de la reina egipcia se haya escrito de esta manera en ninguna época, aunque el uso de II por E apoyaría su procedencia de época romana. Sin embargo, otro grafito en el que aparece una segunda variante del nombre, NIIPIIRTITI, junto con otros dos nombres, NIIPIIRTATI y HAMSII (Fig. 1), sí contiene numerosos elementos que apoyan fuertemente su adscripción a época antigua:

1) La utilización de II por E, únicamente documentada en la antigüedad, hasta el siglo IV d.C. en grafitos escritos en lengua vulgar (por ejemplo, en los grafitos de La Graufesenque todas las Es tienen la forma de doble barra [6]).

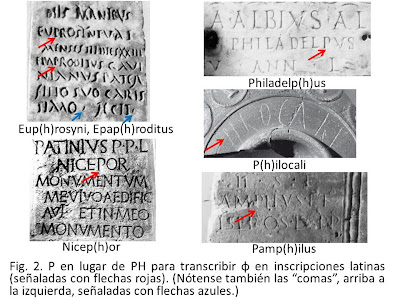

2) El uso de P, que se habría escrito en lugar del esperable PH para la transcripción de letra griega φ, en NIIPIIRTITI y NIIPIIRTATI (un nombre no documentado en época moderna). Estas Ps delatarían una transcripción latina a partir del griego, lengua en la que el sacerdote egipcio Manetón escribió su historia de Egipto en el siglo III a.C. [7], ya que la transcripción de φ como P es relativamente frecuente en inscripciones latinas. Para comprobarlo basta con introducir nombres como Aprodite, Epaproditus, Niceporus, Pronimus, Epapra, Euprosynus, Philadelpus, Dapnus/e, Pampilus/a o Pilipus, en la herramienta de búsqueda del Epigraphik Datenbank [8] (Fig. 2). Sin embargo las Ps del grafito de Veleia, escritas donde se esperarían Fs, según la transcripción moderna de los nombres de las reinas egipcias Nefertiti y Nefertari, no tienen una explicación creíble en una falsificación moderna, aunque en algún foro de Internet algunas personas proclives a la falsedad, en un intento de defender a ultranza sus posiciones, han llegado a proponer explicaciones tan peregrinas como que el presunto falsificador era anglófono o vascófono, aportando en este último caso el ejemplo de Pernando – nombre inventado, según creo, o del estilo de los inventados, por Sabino Arana (como Kepa por Cefas), cuya lengua materna era el castellano. Pero, en serio, ¿alguien se imagina a un anglohablante escribiendo Piladelpia? Tampoco me imagino a un vascohablante cometiendo faltas ortográficas como pútbol o Tapalla, y menos aún a alguien del nivel cultural y la erudición que debería tener el autor de la supuesta falsificación de Iruña-Veleia, que sería de una sofisticación sin precedentes.

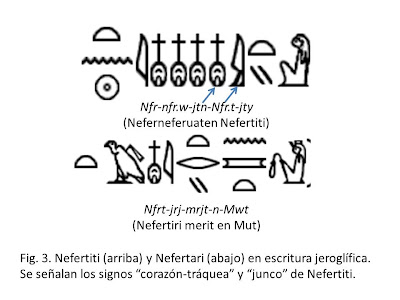

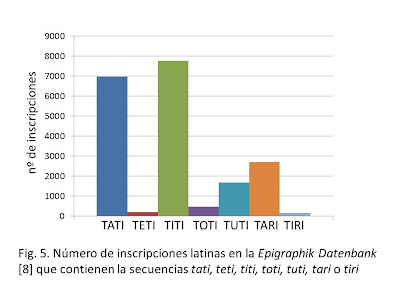

3) La segunda T de NIIPIIRTATI. Este nombre fue erróneamente leído como Nefertari por Gorrochategui y Galán. Pero observando la fotografía (Fig. 1), es indudable que la penúltima letra es una T. El nombre de Iruña-Veleia en transcripción moderna sería Nepertati. ¿Y quién fue Nepertati? Tal nombre no está documentado en época antigua ni moderna, lo que impide hacer una adscripción temporal concreta. Los nombres más parecidos (escritos de acuerdo con la transcripción moderna a partir de jeroglíficos egipcios) serían Nefertiti, esposa de Ajenatón, y Nefertari, nombre de la esposa del faraón Ramsés II y también de la esposa y hermana del faraón Amosis I. Suponiendo que el nombre de Veleia correspondiera a Nefertari, el error de escritura tatipor tari en Iruña-Veleia tendría explicación por analogía con palabras latinas que contienen tati, como libertati(s), pubertati(s) o paupertati(s), siendo notable la gran semejanza fonética de libertati con Nepertati y la coincidencia de este nombre con paupertati en 7 letras consecutivas. El error por analogía también puede estar influenciado por el hecho de que la secuencia fonética tati es bastante más frecuente en latín que tari, unas 2,6 veces más en las inscripciones de la Epigraphik Datenbank (el factor diferencial es aún mayor para secuencias más cortas o más largas: tat vs. tar, 4,6, y ertati vs. ertari, 70). Una segunda posibilidad es que NIIPIIRTATI fuera la transcripción de la reina hoy conocida como Nefertiti. Que el nombre de Nefertiti pudiera haberse escrito en la antigüedad grecorromana como Nephertatino sería sorprendente, teniendo en cuenta que la primera i de Nefertiti obedece a una convención moderna. De hecho el signo jeroglífico correspondiente a esta i (que representa un junco) (Fig. 3) en los nombre egipcios helenizados de Manetón se transcribe con mayor frecuencia con la vocal a (en transcripción latina), aunque también como o, e o i [9]. En cuanto al resto de las vocales de Nefertiti es muy probable que en la antigüedad grecorromana coincidiera con las actuales, ya que, por una parte, el jeroglífico nfr(corazón-tráquea) (Fig. 3) Manetón lo transcribe como Nepher (nefer) en el nombre del faraón Nephercheres [7], y, por otra, el doble junco (\), que está al final del jeroglífico de Nefertiti, lo transcribe como i en nombres egipcios helenizados como Phios (Pepi) o Nitocris (Neitikerti) [9] (también ocurre a la inversa: en la Piedra de Roseta la idel nombre del rey Ptolemaios se transcribe al jeroglífico egipcio con el signo del doble junco [10]).

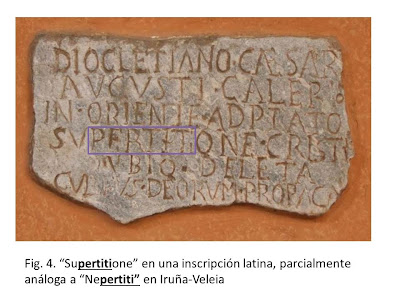

Si la NIIPIIRTATI de Veleia correspondiera a la reina actualmente conocida como Nefertiti, esto implicaría que, a su vez, NIIFIIRTITI y NIIPIIRTITI deberían corresponder a quien hoy conocemos como Nefertari. Esto sería posible considerando que la a de Nefertari también obedece a una convención moderna. De hecho existe otra variante del nombre, Nefertiri, cuyo uso no es infrecuente en la literatura egiptológica (para comprobarlo, basta con hacer una búsqueda en Google Libros). Suponiendo que el nombre de la reina egipcia estuviera mencionada en Manetón o algún otro autor de la antigüedad grecorromana y se hubiera escrito como Nephertiri, el cambio de la segunda r por t, tal como aparece en Veleia, podría explicarse por analogía con los numerosos nombres propios y sustantivos latinos que contienen titi, como Titius/a, Titio, Titi (genitivo de Titus), Titianus/a, Laetitia, iustitia, tristitia, notitia, petitio, superstitio, sortitio o solstitium, lo cual contrasta con la relativa escasez e infrecuente uso de palabras latinas que contienen tiri (en la Epigraphik Datenbank, las inscripciones con titison unas 14 veces más frecuentes que las que contienen tiri). La palabra documentada en la epigrafía latina que tiene mayor coincidencia fonética con Nepertities super(s)titione, que, tal como está escrito en una inscripción (Fig. 4), contiene 7 letras consecutivas idénticas al nombre de Veleia.

A propósito de la mención de la analogía como causa de error en la escritura de los nombres de las reinas egipcias en Veleia, inserto aquí un breve inciso sobre la analogía como causa de errores ortográficos, de errores de lectura y de evolución lingüística. En la lengua castellana hay numerosas palabras cuya fonética está influenciada por analogía con otras palabras. Por ejemplo, la n de cementerio (del griego koimeterion – literalmente “dormitorio”) deriva de analogía con cemento; la nde longaniza (lat. vulgar lucanica) (de donde también viene el vasco lukainka) de analogía con luengo (lat. longus); las s de lunes (lat. dies Lunae) y miércoles (lat. dies Mercurii) de analogía con las s de martes (lat. dies Martis), jueves (lat. dies Iovis) y viernes (lat. dies Veneris); la ue de nuera (lat. nurus) de analogía con suegra (lat. socrus); la ie de siniestra (lat. sinistra) de analogía con diestra (lat. dextra); y la i de linterna (lat. lanterna o laterna) de analogía con interna. La analogía es lo que hizo a algunos miembros de la comisión (y a algunos autores ajenos a la misma) leer incorrectamente varios de los grafitos de Veleia, como denok por Denos, zorduniai por cordu mai, virgine por virgunie, Nefertari por Nepertati, o Descartes por Niscart[ ]. La analogía también parece estar detrás de otros errores de escritura en Veleia, como Arcaniopor Ascanius, que podría deberse a su semejanza con arcanus (oculto, secreto), Lausiva por Lavinia, que podría derivar de analogía con laus (alabanza) o lausia (palabra utilizada en la Hispania antigua, posiblemente de origen céltico, de la que procede el castellano losa [11]), o Galimatea por ab Arimatea, por analogía con Galilea o Galatea.

En resumen, lo que pretendo argumentar es que la segunda T de NIIPIIRTATI o la de NIIPIIRTITI y quizá una o ambas vocales entre las Ts (si no fueran las de la transcripción griega del jeroglífico egipcio), pueden derivar de analogía con palabras latinas que contienen TATI o TITI, teniendo en cuenta que TATI y TITI son mucho más frecuentes en palabras latinas que TARI y TIRI y que las vocales A e I son con gran diferencia las más frecuentes en la epigrafía latina en palabras que contienen la secuencia T(vocal)TI (Fig. 5). Sugiero también la posibilidad de que NIIPIIRTATI fuera la hoy conocida como Nefertiti y NIIFIIRTITI/NIIPIIRTITI la actualmente conocida como Nefertari (o Nefertiri según algunos egiptólogos). Si así fuera, no existiría la supuesta coincidencia en la vocalización de los nombres veleienses (¿o veleianos?) con la vocalización moderna, que en todo caso solo sería aplicable a las vocales entre las Ts, ya que las otras vocales son las esperables de la transcripción griega documentada en la antigüedad de los nombres egipcios. Una tercera posibilidad que no se puede descartar es que los nombres de Veleia correspondan a dos Nefertaris/Nefertiris, una esposa de Ramsés II y otra esposa de Amosis I (esta última deificada tras su muerte), que se podrían haber escrito en la antigüedad uno como Nephertiriy otro como Nephertari (la transcripción de un mismo nombre egipcio de diversas maneras en los fragmentos conservados de Manetón es bastante frecuente [7]), cambiándose en Veleia las rs por ts por analogía con palabras latinas. En este caso no sería aplicable la objeción de una supuesta damnatio memoriae de la que habría sido objeto Nefertiti como esposa de un faraón hereje (según hipótesis de Joaquín Gorrochategui [4]), que en cualquier caso no parece haber sido efectiva (según argumenta Idoia Filloy en un post reciente [12]).

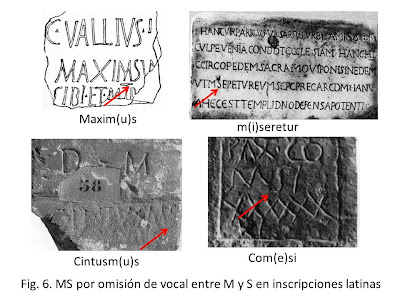

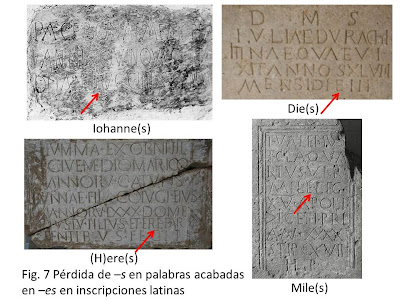

4) La presencia del nombre HAMSII (Hamseen transcripción moderna), que no puede ser ningún otro que el faraón Ramsés II, quien en la obra de Josefo “Contra Apión” [7] (siglo I d.C.), en cita de Manetón, aparece mencionado como Harmesses Miamun. Josefo es el único autor que llama así al faraón, siendo dicho autor la fuente más antigua de Manetón y también la más fiable [13]. La transformación de Harmesses al vulgar veleiense Hamse se puede explicar por varios cambios fonéticos que estaban operativos en la antigüedad latina: a) síncopa de la e átona entre la m y la s; b) simplificación del grupo consonántico –rms-; y c) pérdida de la –sfinal; fenómenos todos ellos documentados en la epigrafía latina. La pérdida de vocal átona entre m y s se puede observar en la

figura 6, la pérdida de –sfinal en las figuras 7 y 8, y la simplificación de –rm– a –m– en las siguientes inscripciones:

Publicación: CIL 04, 01109 (p 461, 696)

Provincia: Latium et Campania / Regio I Lugar: Pompei

Q(uinti) Vetti / He(r)merotis

Q(uinti) Vetti / He(r)merotis

Publicación: CIL 04, 04566 = AEA 2007, +00004

Provincia: Latium et Campania / Regio I Lugar: Pompei

Felicio to(r)m<e=I>ntare

Provincia: Latium et Campania / Regio I Lugar: Pompei

Felicio to(r)m<e=I>ntare

Publicación: CIL 06, 15455

Provincia: Roma Lugar: Roma

Claudia / Ge(r)manici Caesaris / Ti(beri) l(iberta) Hedone

Claudia / Ge(r)manici Caesaris / Ti(beri) l(iberta) Hedone

Publicación: ICUR-02, 04306

Provincia: Roma Lugar: Roma

Aurelius Refrigerius / vixit annoru(m!) IIII / me(n)s(ium?) VIII setimu(m) Kale(ndas) / Febr(uari)as do(r)mi(t)

Provincia: Roma Lugar: Roma

Aurelius Refrigerius / vixit annoru(m!) IIII / me(n)s(ium?) VIII setimu(m) Kale(ndas) / Febr(uari)as do(r)mi(t)

CONCLUSIONES

El grafito NIIPIIRTITI NIIPIIRTATI HAMSII de Iruña-Veleia presenta múltiples elementos que apoyan fuertemente su adscripción a la antigüedad romana y hacen que su interpretación como una falsificación moderna sea muy difícil de explicar: 1) uso de II por E; 2) uso de P en lugar de PH para transcribir la φ griega; 3) sustitución de R por T por analogía con palabras latinas; 4) síncopa de e átona interconsonántica; 5) simplificación del grupo consonántico –rms-; 6) pérdida de –s final; 7) uso de Harmesses (vulgarizado a Hamsemediante los cambios fonéticos mencionados) para nombrar al faraón Ramsés II. Si este grafito fuera antiguo, esto apoyaría también la antigüedad de otro grafito de Iruña-Veleia, con el nombre NIIFIIRTITI, cuyo único elemento claramente atribuible a época romana, considerado aisladamente, sería el uso de II por E.

Estos son mis argumentos, en parte expuestos anteriormente [14], en relación con un interesante grafito de Iruña-Veleia, que, inexplicablemente, ninguno de los expertos de la comisión llegó a comentar, excepto para la mención de un inexistente nombre Nefertari, y que se añaden a los expresados en el mismo sentido favorable a la autenticidad por Joaquín Baxarías [15] e Idoia Filloy [12]. Si alguien piensa que son erróneos y que este grafito es una falsificación moderna, puede argumentarlo, pero me gustaría saber cómo explica las ps de Nepertiti y Nepertati y la segunda tde Nepertati y quién cree que es o qué cree que significa Hamse.

REFERENCIAS

1. Velázquez, Isabel. ¿Dioses, reyes y hombres en la ciudad romana de Veleia? Mesa redonda-debate. Universidad Complutense de Madrid. 19/11/2010.

http://www.box.net/shared/static/756yxbv4dy.mp3,

2. Gorrochategui, Joaquín. Turno de preguntas de la conferencia “Aspectos lingüísticos de las inscripciones de Iruña-Veleia”. Vitoria-Gasteiz. 25/3/2010. http://www.sos-irunaveleia.org/conferencia-silgo-iglesias

3. Gorrochategui, Joaquín. Hinc et nunc. Falsificaciones contemporáneas. El caso de Iruña-Veleia. En: “El monumento epigráfico en contextos secundarios: Procesos de reutilización, interpretación y falsificación”. Editores: Joan Carbonell Manils, Helena Gimeno Pascual y José Luis Moralejo Álvarez. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). 2011.

4. Gorrochategui, Joaquín. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui

5. Galán Allué, José Manuel. Listado y análisis de los grafitos que contienen supuestos signos jeroglíficos y nombres egipcios hallados en Iruña-Veleia. 2008. http://www.sos-irunaveleia.org/galan

6. Marichal, Robert. Les graffites de la Graufesenque. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris. 1988.

7. Manetho. The history of Egypt. Loeb Classical Library. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, EE.UU. 1940.

8. Epigraphik Datenbank. Claus-Slaby. http://db.edcs.eu/epigr/epi_es.php. (Para búsquedas de textos sin correcciones, picar en “Textos de búsqueda: formas incorrectas/abreviadas”.)

9. Jiménez Fernández, Juan, Jiménez Serrano, Alejandro (Eds.). En “Historia de Egipto”, de Manetón. Ediciones Akal S. A. Madrid. 2008.

10. Andrews, Carol. The Rosetta Stone. British Museum Press. Londres. 1981.

11. Adams, J. N. The regional diversification of Latin 200 BC-AD 600. Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido. 2007.

12. Filloy, Idoia. ¿Sufrió Nefertiti una efectiva damnatio memoriae? http://www.amaata.com/2013/03/sufrio-nefertiti-una-efectiva-damnatio.html.

13. Luban, Marianne. Manetho demystified. Pacific Moon Publications. Odgen, Utah, EE.UU. 2012.

14. Thomson, Miguel. Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-Veleia. 2011. http://www.sos-irunaveleia.org/start#autenticidad.

15. Baxarias, Joaquín. Informe preliminar de los restos óseos con inscripciones antrópicas procedentes de las excavaciones de Iruña-Veleia. http://www.sos-irunaveleia.org/baxarias.

14. Thomson, Miguel. Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-Veleia. 2011. http://www.sos-irunaveleia.org/start#autenticidad.