Cambiamos la gestión de comentarios a Disqus

16 Entradas en las que tal vez merezca dialogar

- Ama Ata: Octavio Augusto

- Ama Ata: Quidam Veleiensium: dos familias y Marcus y sus amigos.

- Ama Ata: Zer da dialektoa eta zer hizkuntza? (esteka interesgarria)

- Ama Ata: Ama Ata: Extensa publicacion de Iberico en Iruña-Veleia

- Ama Ata: Extensa publicacion de Iberico en Iruña-Veleia

- Ama Ata: Una nueva hipótesis sobre ibérico BETAN

- Ama Ata: Castro Murumendi, de la edad de hierro a la antigüedad

- Ama Ata: Euskara y nobleza en la Llanada alavesa oriental

- Ama Ata: Erakusketa: Murumendi – Burdinarotik Aintzinaroa

- Ama Ata: El «Itinerario de Barro». Cuestiones de autenticidad y lectura

- Ama Ata: Megalitismo y cuevas sepulcrales en Gipuzkoa

- Ama Ata: Iruña-Veleia 2013an argituko dugu?

- Ama Ata: YO SÍ PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR LAS OSTRACAS VELEYENSES

- Ama Ata: Santimamiñeko biztanleak oraingoen arbasoak, genetikaren arabera

- Ama Ata: La exposición «Baskonia: Tierra Media» e Iruña-Veleia

- Ama Ata: 8 Valoraciones sobre el documental de ETB de Iruña-Veleia

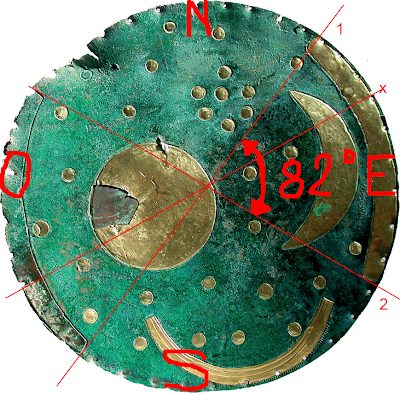

El disco celeste de Nebra

La utilización de detectores de metales por expoliadores es un lastre para la arqueología. Hacia una semana vi al lado de Iruña, en plena luz del día, un hombre actuar justo fuera del vallado. España tiene una malísima reputación a la hora de proteger su patrimonio y perseguir excavadores furtivos (ver por ejemplo la historia del expoliador de la ciudad celtibérica de Arátikos, donde la fiscal alemana en varias ocasiones avisó a España de la venta de cascos celtibérico sin efecto). Cuando la justicia es atenta y interesado en el patrimonio cultural se pueden salvar botines patrimoniales de importancia mundial. Esto nos muestra el caso del disco celeste de Nebra, encontrado en Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, donde sí actuaron las autoridades, tantos los responsables del patrimonio como los servicios policiales.

|

| http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Nebra_Scheibe.jpg |

Se trata de un disco de bronce de unos 32 cm de diámetro representando el cielo de noche con la incrustación de un disco solar con la luna creciente y 32 estrellas, aparte de dos arcos orientados este-oeste.

Abajo aparece algo que ha sido interpretado como un barco solar (ver p. ej. http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_celeste_de_Nebra para más detalles).

La primeras dos cuestiones a resolver eran si el disco era autentico y de donde venía. El estudio de la pátina indicó grandes cristales de malaquita (una mezcla de carbonatos e hidroxidos de cobre) que necesitan un gran lapso de tiempo para formarse, lo que indicó su autenticidad. Recientemente Pernicke et al., 2012 han demostrado con las relaciones isotópicos de estaño 122Sn/116Sn y 117Sn/119Sn que la patina es antigua, dado que en pátinas falsas, producidas de manera acelerada la pátina acumula los isotopos ligeros.

Después de su detención, los expoliadores decidieron colaborar con la policía y indicaron donde y como encontraron el disco. Por medio de las muestras de tierra adheridas al disco se podría demostrar químicamente la correspondencia con el suelo del lugar indicado.

Una excavación de contraste aportó un fragmento de oro del disco solar que faltaba. Se excavaron otros materiales que hicieron posible una datación de carbono 14, que combinado con argumentos estilisticos de las espadas se llegó a una datación de 3600 años BP. Es decir de 1600 antes de la era común, al final del bronce temprano.

Quedó el misterio de la representación de las estrellas. Después de muchas verificaciones solo se reconocen las Pleyadas, representados por siete estrellas (de allí el nombre en inglés Seven Sisters, en neerlandés Zevengesternte) una acumulación de estrellas que en muchas culturas llamaron la atención (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades#Observational_history) y puedo haber ocupado posiciones astronomicos particulares en el pasado (p. ej. punto Aries en la época babilónica). En este momento las Pleyadas son fácilmente visibles durante el invierno. La concentración de tantas estrellas brillantes muy cerca una a otra es un fenómeno excepcional en el firmamento.

.jpg/800px-The_Pleiades_(M45).jpg) |

| Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Pleiades_%28M45%29.jpg |

De las otras estrellas no ha quedado claro si representan alguna constelación concreta o que son decorativas. El principal investigador de los aspectos astronómicos Wolfhard Schlosser de la Ruhr- Universität Bochum descubró que el arco lateral derecha representa un arco de 82º. Lo cual es para la latitud donde se encontró el disco celeste un dato muy relevante.

|

| Comienzo del otoño y de la primavera: vista de la puesta del Sol en el equinoccio. El monte Brocken está en este momento a 41° a la derecha del Sol. (Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Nebra-6.jpg/200px-Nebra-6.jpg) |

|

| El sol se levanta el día del solsticio de verano – San Juan 82º al norte del monte Brocken |

Nota: la explicación de Wikipedia tanto en español como en alemán es equivocada.

Una de las grandes cuestiones para nuestro conocimiento del origen del disco es si es un invento que ha sido introducido desde el oriente medio donde sabemos que existía un nivel alta de astronomía como Egipto o Babelonía, o que es realmente un invento local (aunque las observaciones anteriores ya por si demuestran que es desde el punto de vista astronomía es algo local).

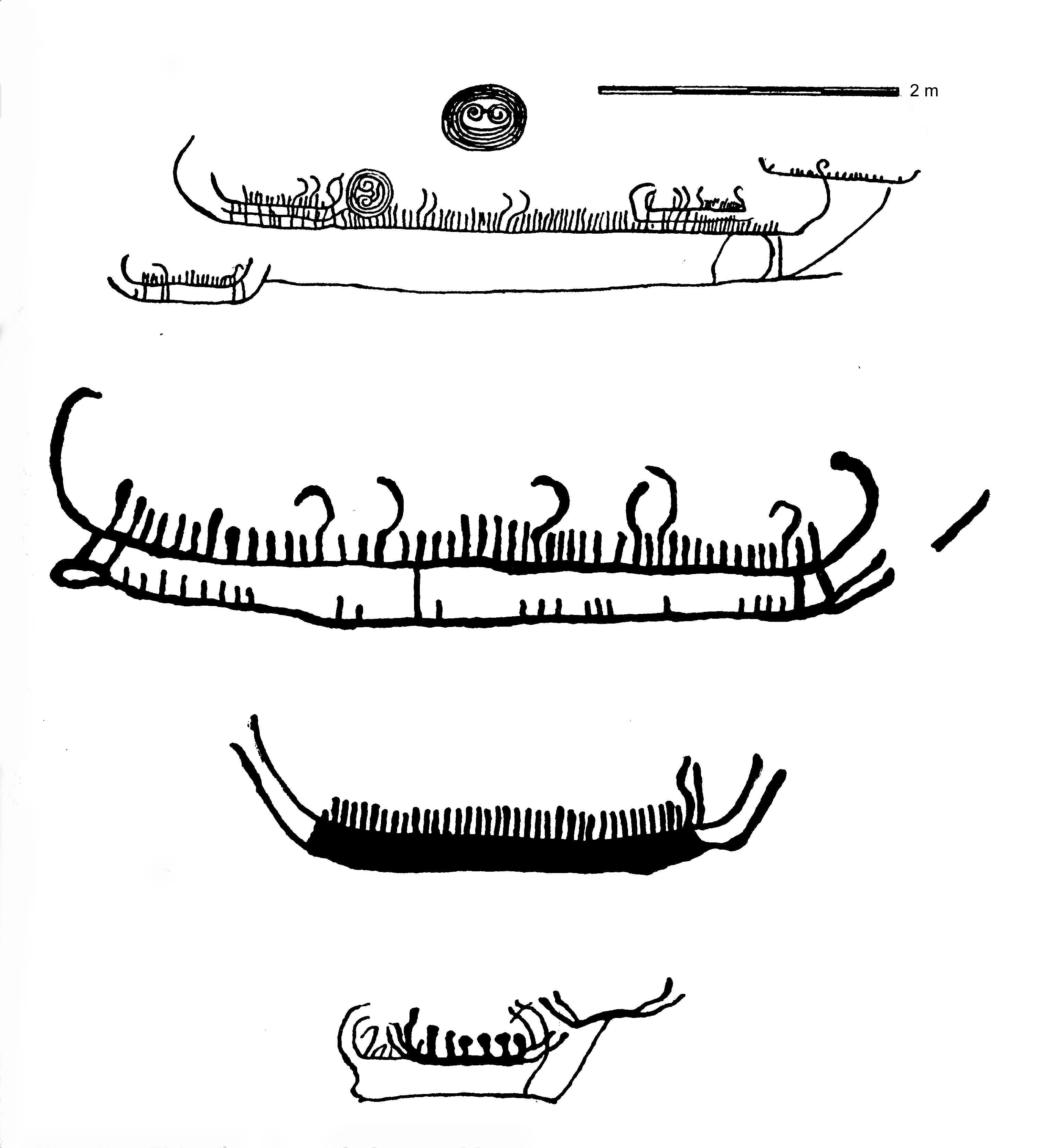

Por ejemplo la representación del barco como vehículo solar es un elemento egipcio, aunque también aparece en Escandinavia como elemento de arte rupestre.

|

| Ra en barco solar (https://www.amaata.com/wp-content/uploads/2024/12/220px-Ra_Barque-ama-ata-iruna-veleia-arqueologia.jpg) |

|

| Carro solar de Trundholm (Dinamarca) (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Solvogn.jpg/200px-Solvogn.jpg) |

|

| Supuestos barcos solares en petroglifos del bronce en Noruega (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Bronze_Age_boats.png) |

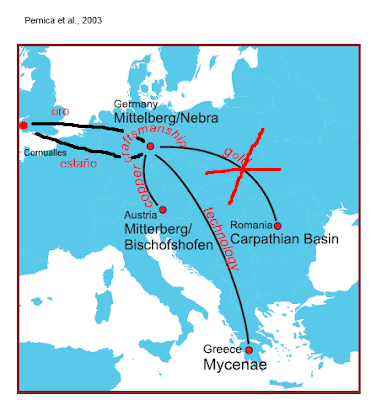

Para resolver la problemática del origen de la materia prima se ha utilizado de manera elegante la geoquímica.

Básicamente hay 3 igredientes de interés: oro, y el cobre y estaño del bronce.

Originalmente se determinó los Cárpatos como fuente del oro pero un estudio detallado indica que geoquímicamente el oro corresponde con un placer (acumulación de oro sedimentario) en Cornualles (Ehser et al., 2011). Ya en 2009 había demostrado el mismo equipo que el origen del estaño es de la misma región, en Cornualles.

El cobre muestra una gran correspondencia con una conocida mina de cobre de la edad del bronce en Austeria (Mitterberg) (basado en entre otros isotopos de plomo).

Especialistas de metalurgia destacan el alto nivel técnológico de las encrustaciones de oro en el estilo conocido de los micénicos , pero desconocido hasta la fecha en Europa Central.

Las influencias que encontramos en el disco celeste de Nebra se resumen en la siguiente figura:

|

| Artesanía local, oro y estaño de Cornualles, cobre de Austria y tecnología micénica |

Conclusión

Este hallazgo excepcional que ha sido salvado por la humanidad gracias a alertas directores de museo, la colaboración con la policía, estudios geoquímicos, excavaciones de contraste, etc. nos aporta información sobre relaciones comerciales, zonas de influencia, religión, cosmología, tecnología y un alto nivel de desarrolla de una sociedad que no nos ha dejado información escrito, y justamente por falta de fuentes escritos siempre es considerado como retrasado comparado con los desarrollos en el medio oriente.

Documental de la BBC en 3 partes:

Para saber más

http://www.stern.de/wissen/mensch/himmelsscheibe-von-nebra-das-gold-stammt-aus-england-1565946.html

* Anja Ehser,Gregor Borg and Ernst Pernicka

Provenance of the gold of the Early Bronze Age Nebra Sky Disk, central Germany: geochemical characterization of natural gold from Cornwall

Veleia ¿madre y diosa? Una nueva posibilidad

Octavio Augusto

Encontramos entre las inscripciones de Veleia un ostracon con la inscripción ‘OCTAVIO / AVGVS / TO’ (IR11419). La discusión sobre la imposibilidad de encontrar en la antigüedad la combinación Octavius / Augustus (ver la explicación de Velázquez a continuación) es otro ejemplo de lo poco fiable que es a menudo una opinión sobre la imposibilidad de un fenómeno cultural en la antigüedad. Quizás viene aquí a cuenta citar una paráfrasis atribuido a Einstein (citado en un comentario en otro post por PlazaMoyua):

«No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.»

(ver aquí para referencias)

O aplicado al caso de Veleia, no se pueden demostrar los argumentos anacrónicos, pero un ejemplo de la existencia de tales fenómenos culturales es prueba de equivocación de que se trata de un anacronismo.

|

| http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11419 |

Tanto la filóloga Isabel Velázquez como Juan Santos Yanguas consideran como imposible la combinación de Octavio con Augusto:

Una vez más con una grafía forzada y con el nombre castellano, desde el punto de vista del contenido mismo, hay que indicar que Octavio Augusto es el nombre con el que actualmente designamos al emperador romano, pero nunca se le denomina así en latín. Antes de su adopción por César, el nombre es Caius Octavius Thurinus. Al ser adoptado por César tomó el nombre de éste: Caius Iulius Caesar. Fue después de la victoria en Accio sobre Marco Antonio en el 31 a.C. y después de hacerse con el poder absoluto de Roma cuando comenzó a adquirir ciertos títulos. En el 27 a.C.

Octavio devuelve teóricamente al Senado y al pueblo de Roma los poderes extraordinarios que había detentado durante el segundo triunvirato y, después, en la época de la lucha contra Marco Antonio. A cambio de dicha devolución el Senado le reconoce la primacía personal, otorgándole el título de Princeps, y su auctoritas por encima de los demás, otorgándole el de Augustus, un término de origen religioso, antes atribuido sólo a Júpiter. Por este motivo Augusto pasará a recibir la titulatura imperial de Imperator Caesar Augustus. Pero la secuencia «Octavio Augusto» es la forma abreviada de designarle modernamente.

(Informe sobre los grafitos latinos de Irufia-Veleia, Isabel Velázquez Universidad Complutense – 2008 (experta exterior a la Comisión:

http://www.Álava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_41.pdf)• OCTAVIO AVGVSTO Sin duda el grafito alude al emperador romano César Augusto,sin embargo esa denominación pertenece a la literatura histórica moderna, puesto

que en la Antigüedad su nombre con anterioridad a su adopción por Caius lulius Caesar era Caius Octavius y, tras la adopción, pasó a denominarse CAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS, añadiendo el cognomen de Augustus (27 a.C.)47. Cuando lo hallamos mencionado en las inscripciones romanas aparece como IMP(erator) CAESAR o IMP(erator) CAESAR AVG(usíus). La forma Octavio Augusto no se documenta en la Antigüedad, ni en la epigrafía ni en la literatura, porque, en época romana, si aparece la denominación Octavio no puede aparecer Augusto y viceversa, ya que el antropónimo Octavio y el título honorífico Augusto hacen referencia a dos momentos políticos distintos.(INFORME EPIGRÁFICO – HISTÓRICO SOBRE LOS GRAFFITI HALLADOS EN IRUÑA- VELEIA EN 2005 Y 2006, P. Ciprés Torres J. Santos Yanguas: http://www.Álava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_08.pdf)

El imposible Octavio Augusto aparece hasta en un titular de periódico (‘De Valerius a Octavio Augusto y Baco) después de que el miembro de la Comisión, Juan Santos Yanguas destacó su error histórico en su presentación en la Comisión de Euskera de las Juntas Generales para los Junteros para informarles sobre las aberraciones encontrados. Tenemos que remarcar que esto fue después de haber defendido durante más de un año los hallazgos.

Problemas históricos:

Estos errores, unidos a formulaciones inexistentes en la antigüedad, evidencian un desconocimiento de la historia y de la mitología antiguas por parte del o los artífices de los graffiti. Esto se refleja por ejemplo en la forma de aludir a los miembros de la familia imperial. Uno de los ejemplos más evidentes lo constituye la denominación del primer emperador romano como Octavio Augusto, aparte por supuesto, de la evidente grafía que no es antigua, es decir, en ningún grafito de todo el imperio romano encontraríamos esto, encontraríamos una «g», etc, supuestamente a mediados del siglo III. Se trata de un claro anacronismo por ser ésta la denominación moderna de este personaje, utilizada por la literatura histórica.

(Sesión de la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del 19 de noviembre de 2008, donde la Comisión Cientifica Asesora presentó sus conclusiones)

Esta opinión reflejado aquí no parece limitarse a los científicos que intervinieron en el asunto de Veleia, citamos a Jonathan Edmondson, profesor de Historia romana en la universidad de York:

«When he became Augustus, he was no longer an Octavius,» Edmondson tells me. «When adopted by a family you lose the name of the previous one.» Before [Julius] Caesar adopted the man who would become his successor, he was Gaius Octavius Thurinus, and afterward was Gaius Iulius Caesar. It was only after consolidating his power in 27 b.c. that he took the honorific title Augustus, making him Imperator Caesar Augustus.

(Mike Elkin, The Veleia Affair. ARCAEOLOGY:Volume 62 Number 5, September/October 2009)

La pregunta es si esto es realmente así.

Lo lógico es consultar p. ej. la biblioteca digital del mundo greco-romano PERSEUS, una referencia para consultar textos de la citada época.

Por nuestro sorpresa introduciendo varias declinaciones y variando la combinación Octavius Augustus/Octavianus Augustus encontramos 4 menciones (de las cuales dos desconocidos para nosotros hasta ahora):

Entendemos del contexto que se trata en los cuatros casos del primer emperador del imperio romano.

Lucius Annaeus Florus (c. 74 AD – c. 130 AD) es el escritor más antiguo, mientras que los dos últimas obras son del siglo IV-V. Las historias de como los textos han llegado a nosotros es complejo (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Servio_Honorato y http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_Augusta para las dos últimas obras). ¿Los textos reflejan fielmente su versión original? Difícil de averiguar para nosotros, y puede ser un buen punto de discusión para este post.

Tanto Hector Iglesias como Idoia Filloy (con la ayuda de Juan Martín Elexpuru) han aportado más ejemplos de escritores tardorromanos y de la alta edad media que utilizan la combinación moderna (Octavio/Octaviano + Augusto):

• « Sed quum in senatu esset, milites per seditionem dena millia poposcerunt a senatu, exemplo eorum qui Augustum Octavium Romam deduxerant, tantumque acceperant

» (Elius Spartien, l’Histoire Auguste SIII -IV)

• Ægyplus per Octavianum Augustum imperio Romano adjecta est, praepositusque ei Cn. Cornelius Gallus. Hunc primum Ægyptus Romanum judicem habuit

• Ita bellis toto orbe confectis, Octavianus Augustus Romam rediit, XII anno quam cos fuerat (Eutrope, Abrégé de l’histoire romaine S IV)

(LES INSCRIPTIONS DE VELEIA-IRUÑA, Hector IGLESIAS (in press Artxiker (2009) 1-223:

http://artxiker.ccsd.cnrs.fr/docs/00/42/54/73/PDF/artxiker-Veleia.pdf)

• En las ETYMOLOGIAE (Originum sive etymologiarum libri viginti) de SanIsidoro de Sevilla, libro VI, 10 2-5, de principios del siglo VII, aparece como:

Octavius Augustus (o como Octavianus Augustus, según las versiones).

Cujus genera quam plura sunt. Prima, et praecipua Ausgustaea, regia, et majoris formae, in

honorem Octavii Augusti appellata.

• En la HISTORIA BRITTONUM, de autor anónimo y escrita en el siglo IX (833),

también se le menciona como Octavianus Augustus:

Iulius igitur primus in Brittanniam pervenit et regnum et gentem tenuit, et in honorem illius

Quintilem mensem Iulium debere Romani decreverunt vocari. et idibus Martiis Gaius Iulius

Caesar in curia occiditur, tenente Octaviano Augusto monarchiam totius mundi, et censum a

Brittannia ipse solus accepit, ut Virgilius ait

(Idoia Filloy p. 358, INFORME SOBRE LOS TEXTOS EN LATIN)

Aunque cada ejemplo debe ser investigado con seriedad podemos concluir que la hipótesis de que la combinación Octavio/Octaviano Augusto es una denominación moderno (¿qué es moderno, siglo XX, desde la modernidad/época humanista?) no se sostiene.

Demuestra también la gran potencia de herramientas de internet como Google, Google Scholar y Perseus para verificar afirmaciones de especialistas en ciencias históricas. Parece que varios miembros de esta comunidad todavía no han descubierto sus méritos.

Q.V.R.I.P., o cuándo descansará en paz Veleia.

|

|

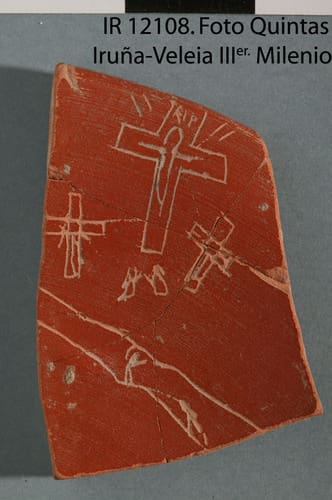

Pieza nº 12108 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12108)

(sector 5) : ¿R.I.P.?

|

|

|

(sector 6)

|

|

|

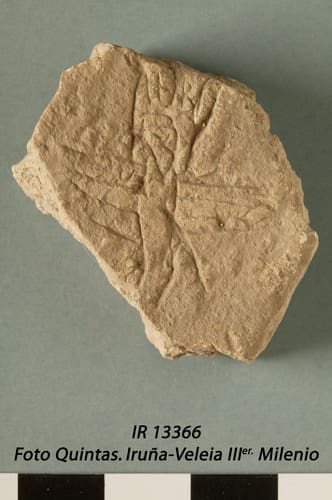

Pieza nº 13366 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13366)

(sector 6) : INRI

|

Se ha defendido y se sigue defendiendo más o menos tercamente la supuesta tardía cristianización del País Vasco con el apoyo de ciertos indicios como el que las crónicas musulmanas describan a los vascones como paganos.(¿Quedan paganos hoy?).

Raro o no, el hecho es que la cruz aparece en un total de diez grafitos procedentes de distintos contextos estratigráficos y de una cronología entre los siglos III y V d.C.: el famoso grafito del RIP o nº 12108, de la segunda mitad del siglo III; el grafito del INRI o nº 13366, de principios del IV; aparecen también tres cruces sin crucificados y dos orantes debajo en la pieza nº 13376 de la misma cronología, que reproduce escenas de la vida de Jesús en viñetas de una especie de cómic:

|

También en la pieza de la segunda mitad del IV o de comienzos del siglo V nº 13343 -o la del RIP que no es tal y que hemos visto más arriba- está representada la crucifixión; como también en el grafito realizado sobre ladrillo nº 13346, de igual cronología, en donde la cruz y el crucificado aparecen invertidos mientras que -según la interpretación de Lurmen- junto a la cruz se observa la figura de un toro itifálico en pie sobre sus cuartos traseros:

|

|

Pieza nº 13346 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13346)

(sector 6)

|

|

|

Pieza nº 13348 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13348)

(sector 6)

|

|

|

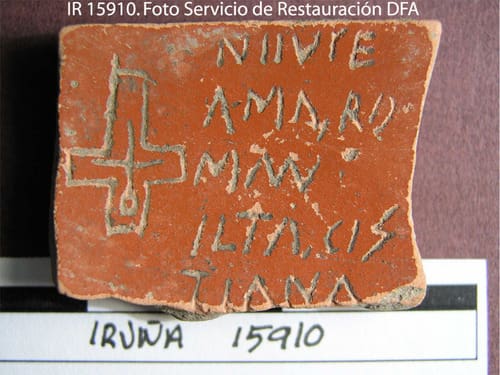

Pieza nº 15910 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:15910)

(sondeo 32): NIIVRE / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA

|

|

|

(sector 12)

|

|

|

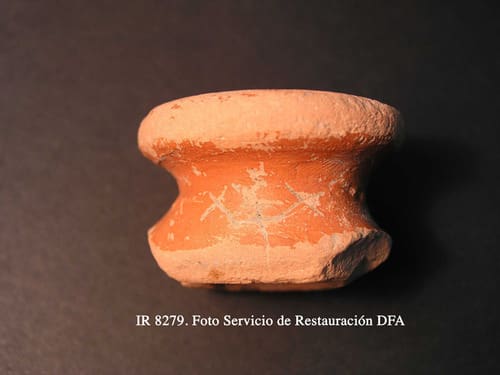

Pieza nº 8279 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:8279)

(sector 3): X+X (tres aspas o tres cruces esquemáticas)

|

… si es cierto que la pieza de Iruña-Veleia es el primer caso de calvario cristiano conocido, nos alegraremos enormemente por la magnitud del hallazgo de Lurmen en caso de que las piezas correspondan a la cronología que los arqueólogos les atribuyen.

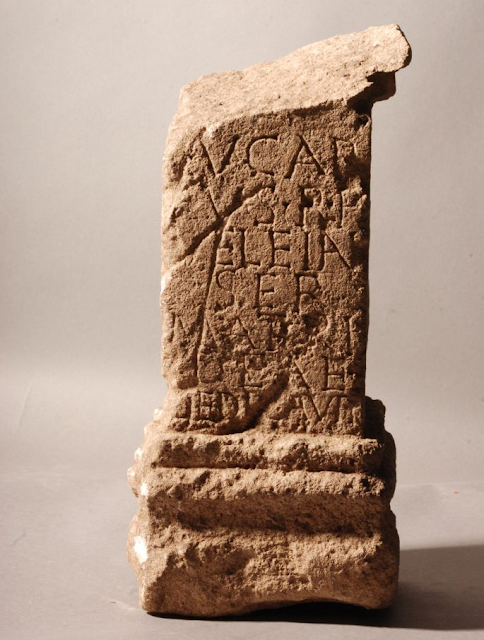

Quidam Veleiensium: dos familias y Marcus y sus amigos.

|

|

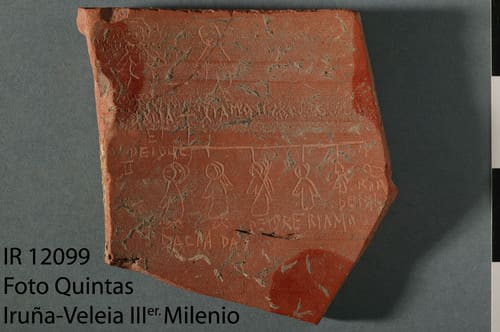

Pieza nº 12099 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12099)

(sector 5): DALIA – RIAMO ET DEIDRE II

DALIA DA DEIDRE RIAMO DEMI RIIA

|

|

|

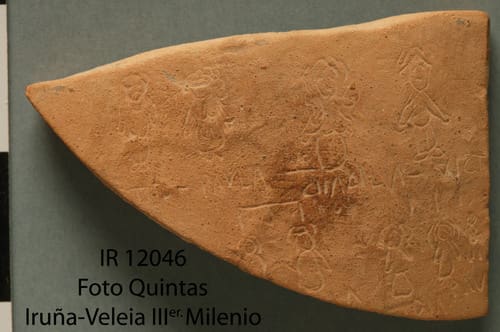

Pieza nº 12046 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12046)

(sector 5): TITO-PAVLA (DALIA sobre el vientre de PAVLA) – CIIACILIA-VICT

IA IDIA PAV VI |

De todos modos, si el problema estriba en que considerar la visión de las generaciones como ramas que surgen de un mismo tronco y de unas mismas raíces es anacrónico por ser ésta una metáfora visual de época medieval, debemos decir que por mucho que el árbol imaginario no fuera dibujado en la Antigüedad -cosa que ignoramos: el que no conservemos ninguno no significa que no haya sido nunca realizado- ello no significa que en la imaginación de los antiguos no existiera una asociación tal. De hecho, en la Ilíada, ya en los albores de la literatura occidental, Homero emplea esa existencialista y genealógica imagen:

otras, sin embargo, el bosque

Y, más adelante (pág.56), en el apartado de conclusiones, de nuevo vuelven a los stemmata, aunque en esta ocasión empleando la denominación impropia de “árboles genealógicos”:

Si se tratara de stemmata familiares -y bien lo parece-, éstos habrían sido realizados en un contexto informal e improvisadamente sin ninguna intención de trascendencia de ningún tipo. Desde luego, no fueron diseñados para el lararium de la domus. Pudo ser el entretenimiento de algún niño o niña que dibuja a su familia por puro divertimento: a la mayoría de los niños les gusta dibujar a su familia y escribir sus nombres junto a las personas dibujadas, a veces con apellidos incluidos y repitiéndolos cada vez (siendo siempre los mismos). Son simplemente cosas de niños.

Si se tratara de stemmata familiares, conozcamos a esas familias veleyenses.

Paula está casada con Tito y Caecilia a su vez con Víctor. Víctor y Caecilia tendrían tres hijos cuyos nombres fragmentados podrían ser Lidia, Paula y Víctor respectivamente de izquierda a derecha. Paula se llamaría como su tía y Víctor como su padre. Muy actual, dirá alguno, demasiado: nihil novum sub sole: los hijos romanos solían llamarse como sus padres.

También podría entenderse que es otra pareja cercana a quien realizó el grafito y que no guardaba relación de consanguinidad con ninguno de los otros personajes representados, al no haber ninguna línea uniéndolos a los demás a no ser a ellas mismas. En ese caso, la -A que se deja ver junto al personaje de la derecha no correspondería a Caecilia niña (Caecilia, y no Paula, por mera cuestión de proximidad en el soporte grafiado) sino a otro personaje femenino que desconocemos.

|

|

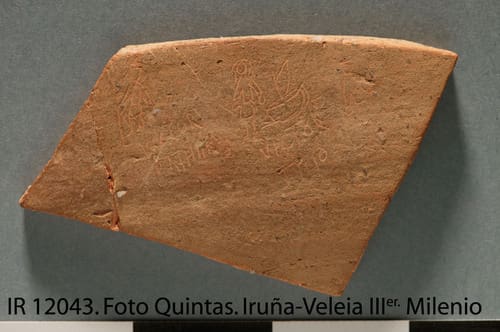

Pieza nº 12043 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12043)

(sector 5): VICTOR PATHER / VICTOR FILIO

|

|

|

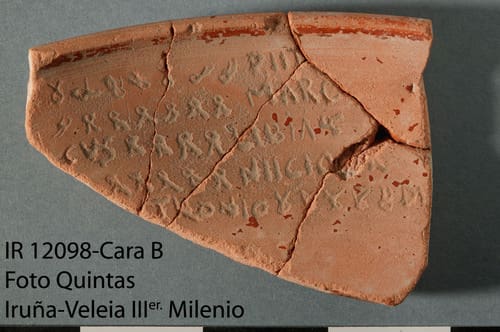

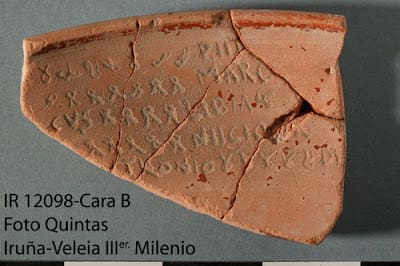

Pieza nº 12098 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12098)

(sector 5): DIANA PIITRONIO MARCO LIDIA o LIBIA (?)

|

También es mencionada (LIBIA, esta vez sin duda) en el enigmático reverso de la misma pieza:

Quizás este grafito es uno de esos otros que Velázquez considera también árboles genealógicos sin citar sus números de referencia. Pero en este grafito las figuras representadas no aparecen unidas mediante líneas, como en los otros dos casos vistos, y están en cambio caracterizadas mediante algún atributo más fácilmente o más difícilmente identificable. Podría tratarse de un simple dibujo en el que constan las personas importantes de la vida para un niño como el que realizan todos los niños del mundo en algún momento de su infancia.

La pieza nº 12046, empero, no ofrece una lectura totalmente segura de LIDIA, ni tampoco la cara A de la nº 12098 -que sí parece ofrecer LIBIA-, mientras que la cara B de esta última ofrece a la vista un claro LIBIA, por lo que habría que pensar que o bien se trata de una errata y sólo había una niña llamada LIDIA o LIBIA, o bien LIBIA y LIDIA son dos niñas distintas, opción más verosímil dado que en la misma pieza parece leerse dos veces LIBIA y en otra diferente LIDIA.

Provincia: Roma Lugar: Roma

D(is) M(anibus) / Arrius Vale(n)s / fecit Lidiae / Iust(a)e con(iugi) / bene merenti

Si Lidia no es Libia, y en este grafito tenemos a Libia, entonces las dos figuras representadas junto a ella no son Paula y Víctor. ¿Tenía Libia también -como Lidia- dos hermanos pequeños? De todos modos, de ser así, eran quizás demasiado pequeños como para que el grabador los tuviera en consideración, pues no escribió sus nombres (…)

|

|

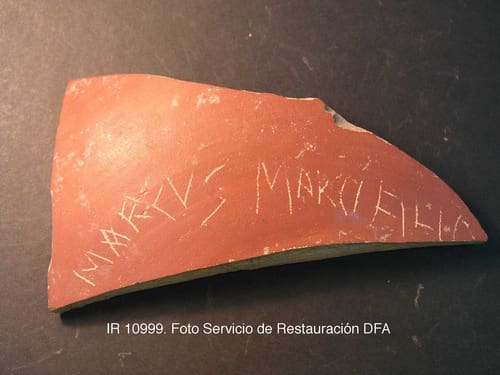

Pieza nº 10999 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10999)

(sector 5): MARCVS MARCI FILIO

|

|

|

Pieza nº 12709 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12709)

(sector 12): (L?)VCIO / MARCO / LI(B?)IA

|

|

|

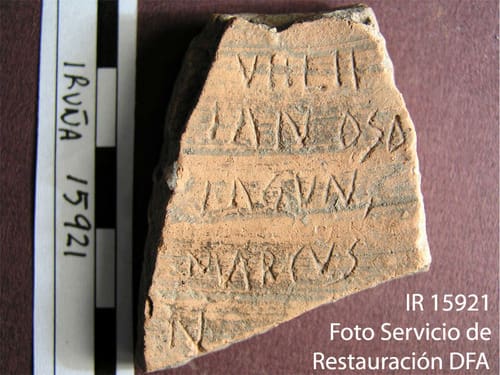

Pieza nº 11420 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11420)

(sector 5): LIIONIDA / MARCO

|

|

|

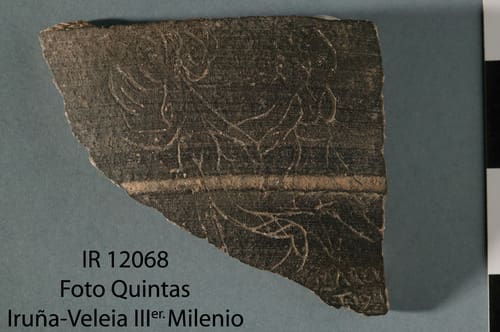

Pieza nº 12068 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12068)

(sector 5): MARCV / TISII

|

Provincia: Transpadana / Regio XI Lugar: Milano / Mediolanum

]tiseo[3] / [3]run[3] / [3 Kal]endis I[

Publicación: ICUR-05, 13132 EDCS-ID: EDCS-33100949

Domu(m) aeternale(m) Tisei et Bonifati(a)e / hi(c) so(nt(?)

Como dijo Antonio Rodríguez Colmenero en su conferencia del I congreso internacional sobre Iruña-Veleia organizado por Euskararen Jatorria en noviembre de 2012, este Marcus era un fenómeno: dibujaba muy bien, sabía cambiar de registro caligráfico cuando le venía en gana o le parecía oportuno, jugueteaba con el egipcio jeroglífico, era segador, tenía amigos vascos… (?)

|

Publicación: CIL 06, 06844 EDCS-ID: EDCS-19300894

Provincia: Roma Lugar: Roma

Provincia: Venetia et Histria / Regio X Lugar: Rogno / Camunni

Reae Triumi f(ilio) / sacerdoti / Caesaris / et Ennae Tresi f(iliae) / uxori

Provincia: Lugudunensis Lugar: Andert-et-Condon / Ambarri

D(is) M(anibus) / Bellici[3] / vi[3] / OI[3] / POE[3] / RIAMO[3]/vira matri / pientissimo(!) / [3]m ded/[icavit(?)

Provincia: Roma Lugar: Roma

D(is) M(anibus) / C(aius) Domitius Zo[simus] / pater et C(aius) Do[mitius] / Zosimus fil(ius) f[(ecerunt) // mensibus VII di[3] / [6] / Demii A[3] / [3]ni et Zoilus con[(iugi) 3] / fecerunt sibi post(e)r(is)q(ue)

Este hecho estimula para buscar una relación entre los personajes de los dos grafitos, y nos preguntamos si la familia de Deidre y la de Caecilia se encontraban de algún modo próximas entre sí (ya sea por vecindad, amistad o cualquier otra relación: el contexto estratigráfico de ambas piezas es el mismo), y el nombre céltico de Dalia podría haber sido inspirado por una familia a la otra, de cultura romana.

no se sabría si el bebé sería niño o niña, pero la escritura del nombre elegido sobre un vientre embarazado indica cuáles eran las expectativas.

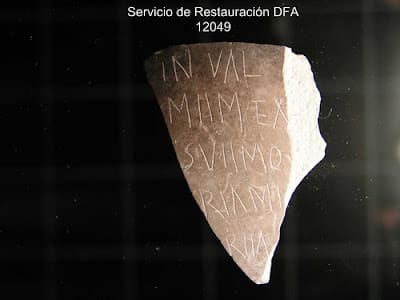

En cuanto a Riamo y sus otros hijos, encontramos sus nombres en las piezas 12099 (la del stemma), 12111, 12431 y 12049:

|

|

Pieza nº 12049 (http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12049)

(sector 5): IN VAL / MIIM EX / SVIIMO / RIAMI / RIIA

|

Riamo y su hija Rea aparecerían asociados de nuevo en esta pieza en un texto abreviado de difícil interpretación que parece una despedida in memoriam (IN MIIM).

No está claro si es Riamo quien aparece en esta pieza (RIA, abreviado) junto a Dalia y Necio o si se trata de Rea con un error de escritura (RIA por RIIA).

Primeramente, obsérvese que en la primera línea las figuras representadas no son lazadas idénticas como en las otras líneas, sino una suerte de imitación de hieroglifos a los que se intenta diferenciar entre sí mediante su posición, concretamente ocho si contamos el primero de la segunda línea, que no es una lazada igual a las siguientes, sino semejante a las anteriores.

Si las piezas fueran auténticas, los personajes que nos miran desde ellas merecerían un debate científico mínimamente serio (cuando no una novela histórica), y no lo que se han encontrado por parte de los vitorianos del siglo XXI.

El reloj del tiempo geológico – Debora geologikaren orratzak

¿Te apetece un paseo de 50 millones de años?

Si podemos extender el concepto de Ama Ata hacia tiempos más remotos que la venida de los homínidos a la tierra, os anunciamos una excursión muy interesante al flysch entre Deba y Zumaia. En este trayecto se obtiene una buena idea del concepto tiempo: si aceptamos que en esta época la sedimentación en el mar profundo de las cuales las rocas allí son los testigos era más o menos con la velocidad del polvo en el desván (1 mm por siglo), podemos pasear por los estratos como un libro que nos cuenta su historia, pero también nos da una idea del paso del tiempo, y lo que representa un millón de años.

En la sección que abarca este paseo millonario también se encuentra la capita de arcilla con polvo de un meteorito de 10 km que cayó en la península de Yucatan (NE de México) hacia 65.000.000 de años y terminó con todos los animales terrestres de más de 15 kg (con excepción de los cocodrilos), y evidentemente con el reinado de los dinosaurios, de los cuales únicamente su variante volador, los pájaros han sobrevivido.

11 de mayo 2013

9:00 delante de la Officina de Turismo Deba

paisvasco@icog.es

944 431 182

Organizado por el Colegio de Geólogos para promover la geología.