|

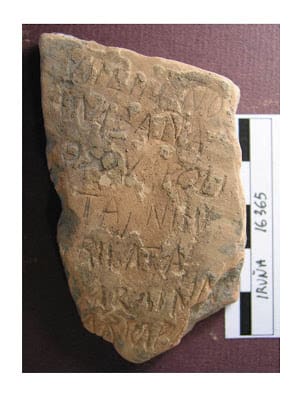

| Fig. 1. Grafito de Iruña-Veleia IR 16365. “VIILIII NO/ VVA BANA/ OSOV POLI/ TA. NIIV/ RII ATA/ ARAINA/ ARRAPA”.

|

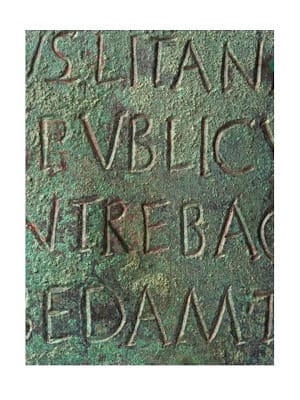

Leí no hace mucho en el foro Terrae Antiquae que uno de los intervinientes afirmaba que la aparición de la palabra politaen un grafito de Iruña-Veleia (Fig. 1) es lo que le convenció de que las inscripciones eran falsas. Esta afirmación tan categórica me chocó por lo aparentemente absurdo, porque ¿no parece absurdo que la aparición de una palabra latina, como lo es polita, inscrita en un objeto procedente de un estrato arqueológico de época romana, pueda ser prueba alguna de falsedad de la inscripción? Alguien podrá argumentar que el resto de la inscripción está en lengua vasca, por lo que, en tal contexto, polita debería ser una palabra vasca. A lo que respondo que no tiene que ser necesariamente así, ya que las inscripciones bilingües, en las que el latín alterna con otra lengua hablada localmente, ya sea el griego o una lengua indígena, son relativamente frecuentes en zonas del Imperio en las que se hablaba otra lengua además del latín. A este tema está dedicado gran parte del libro de James N. Adams “Bilingualism and the Latin language” (1), en el que muestra numerosos ejemplos de inscripciones bilingües de época romana. Un ejemplo reciente de este tipo de inscripciones es la hallada en Novallas, en la provincia de Zaragoza, cerca del límite con Navarra, en la que aparece la palabra publicusen medio de una inscripción que por lo demás está escrita en una lengua indígena, posiblemente celtíbero (Fig. 2). Si publicus era utilizado por los celtíberos que vivían en la zona de Novallas, es más que probable que los vascos de época romana que vivieran en un entorno urbano, como sería el caso de Veleia, también la utilizasen. ¿Qué diríamos si publicus – o publico, en nominativo en –o, como se documenta en Veleia y en otros lugares de la Hispania romana (tal como reconoce la propia Isabel Velázquez (2)) – apareciera en un grafito de Iruña-Veleia en medio de una inscripción en lengua vasca? ¿Diríamos que el grafito es falso porque publikoes un neologismo tomado por el vasco del castellano en época moderna?

|

| Fig. 2. Bronce de Novallas (Zaragoza). “PVBLICVS” en una inscripción en lengua indígena, posiblemente celtíbero.

|

|

| Fig. 3. Grafito de Iruña-Veleia IR 13958. “NIIVR CORDV MAI”.

|

Otro ejemplo de una palabra latina insertada en una frase en lengua vasca en Iruña-Veleia es “Neur cordu mai” (Fig. 3), que contiene cor (corazón en latín), y que podría interpretarse como Neur(e) cor-du(n) ma-i, que significaría “mi corazón-que tiene mujer+sufijo de dativo” o “a la mujer de mi corazón”, en la que macorrespondería a la raíz ema que está implícita en las palabras emazte (ema-gazte, mujer joven) o emakume (ema-k-ume, mujer niña, con kepentética) (3), con omisión de la einicial, que sería una vocal protética añadida posteriormente, como ocurre con las palabras de parentesco aparecidas en Iruña-Veleia reba, seba, saba, mona, naia, que omiten la vocal inicial presente en el vasco moderno (arreba, izeba, osaba, amona, anaia). (Si el significado del grafito fuera el aquí propuesto, la presencia del hipotético (e)ma con el significado de mujer sería un fuerte argumento a favor de su procedencia antigua.)

El convencimiento de algunas personas de que politaprueba la falsedad del grafito de Veleia deriva, según su argumentación, del hecho de que se considera un préstamo medieval del gascón. Esta argumentación implicaría la imposibilidad de que una lengua adquiera una palabra de otra lengua, la pierda y la readquiera en una época posterior. ¿Por qué considerar tal escenario imposible o extremadamente improbable? Joaquín Gorrochategui dice en su Dictamen sobre esta posibilidad: “A parte (sic) de que esta explicación es antieconómica, nos hallamos con estos problemas: a) adopción en la forma femenina del participio latino, cuando la base del préstamo ha sido siempre la forma masculina-neutra en -tu; b) dificultad semántica, ya que el sentido que mejor se acomoda a la inscripción es el moderno de «bonito» y no el antiguo de «alisado, limpio, etc.»” Está claro que Gorrochategui no habla aquí de imposibilidad, sino de “explicación antieconómica” (no queda claro a qué se refiere, ya que no elabora el argumento) y de “problemas”. Vamos a examinar estos problemas. Según Gorrochategui, si un vascohablante de Veleia hubiera aplicado el adjetivo latino politus,-a,-uma la ciudad de Veleia hubiera dicho Veleia politu, no Veleia polita. Ahora bien, si este individuo fuese bilingüe vascolatino, cuando hablase en latín habría dicho Veleia polita, en femenino, referido a la civitas o urbs de Veleia, que es lo que también habría oído de los hablantes latinos, aunque no fuese bilingüe. ¿Resultaría extraño que al incluir este adjetivo latino en un texto vasco pusiera polita, como se diría en latín, y no politu, para referirse a Veleia? Más bien parece que politahubiera sido lo esperado, considerando que no derivaría de un hipotético verbo politu tomado del vasco del participio pasado del verbo latino polio, sino que sería un adjetivo latino en género femenino insertado directamente en un texto vasco (al igual que nov{v}a, también aplicado a Veleia en la misma inscripción (Fig. 1)). En cuanto al significado en latín de politus, Fedro en su obra Fabulae Aesopiae (4.5.26) habla de “domum politam” y Varrón de “polita aedificia” y de “villam urbanam…politissimam” en Res Rusticae (1.2.10.7 y 1.13.7.2) (las citas pueden encontrarse buscando en http://latin.packhum.org/search). Si autores latinos clásicos aplican el adjetivo polita a una casa, a unos edificios y a una villa (y no parece que quisieran decir que estuvieran alisados o limpios – más bien parecen significar que son de una belleza refinada o elegante), ¿por qué no se puede aplicar a una ciudad?

Con respecto al argumento “antieconomicista” de readquisición de una palabra del latín, hay que decir que las lenguas romances han readquirido numerosas palabras del latín a lo largo de su historia, bien directamente o bien indirectamente por medio de otra lengua romance. Algunas de estas readquisiciones coexisten con las palabras derivadas originalmente del latín, pero en otros casos el vocablo original despareció del uso común. Algunos ejemplos los encontramos en el Cantar de Mio Cid, donde tenemos palabras como tiesta (cabeza), exire (salir) y su participio pasado exido, cras (mañana, el día siguiente), conducho (comida, abastecimiento) o nulla (ninguna), que desaparecieron del castellano, pero cuyo predecesor latino se ha reincorporado posteriormente a la lengua coloquial, en algunos casos formando parte de palabras compuestas. En el caso de tiestatenemos en el español moderno testaferro, préstamo del italiano; en el de exido, éxito (buena salida, buen resultado) y forajido (del occitano for(a)eissit o catalán for(a)eixit, “salido fuera”); en el de cras, procrastinar; en el de conducho, conducto; y en el de nulla, nulo, anular, anulación. También en el Mio Cid nos encontramos con el nombre latino Felix castellanizado a Félez(Félez Muñoz), que desapareció del castellano, que lo readquirió del latín bajo la forma Félix. Tamaño (tamanho en portugués) (del latín tam magnus) usado como sustantivo (“una ciudad de gran tamaño”) o como adjetivo (“tamaña estupidez”) implicaría la existencia de un protorromance peninsular maño, con el significado de grande, de donde también procedería quamaño o cuamaño de algunos textos medievales. El hipotético *mañodesapareció y posteriormente el español ha readquirido del latín magno (“un magno acontecimiento”, “una magna empresa”), y otros cultismos derivados de magnus como magnitud, magnífico, magnificencia o magnánimo. El verbo fraguar, del latín fabricare (de donde también deriva forjar, a través del francés forger), apenas se usa actualmente en el lenguaje coloquial, excepto en el sentido de maquinar, tramar, urdir, planear una idea, un proyecto, etc., y esto en un ámbito más literario o periodístico que coloquial. Para un sentido más parecido al original de confeccionar o manufacturar, el castellano ha tomado prestado del latín el verbo fabricar. Si retrocedemos a la época de Veleia, la del bajo Imperio, la cantidad de palabras latinas que se perdieron desde el latín vulgar de aquella época hasta los primeros textos romances medievales y que después se readquirieron como préstamos latinos es muy numerosa. No me voy a detener en este punto, pero para quien tenga interés en investigarlo puede consultar los textos vulgares recogidos en “Antología del latín vulgar”, de Manuel Díaz y Díaz (4). Por lo tanto, la “antieconómica” pérdida de una palabra de origen latino de la lengua coloquial y su posterior readquisición parece ser bastante frecuente en castellano. Este fenómeno también se da en vasco, en el que tenemos el ejemplo de pagatu, derivado del castellano pagar, y del que está documentada una desaparecida forma bakatu en el dialecto bajonavarro del s. XVII, derivada directamente del latín pacare(5).

Otra cuestión es el origen gascón de polita. Esta hipótesis deriva del hecho de que politano sigue la evolución fonética esperada en el vasco de una palabra adquirida del latín en la antigüedad. Según Joaquín Gorrochategui, una procedencia latina directa exigiría una evolución hacia *boritu “en aplicación de las leyes fonéticas”. No voy a discutir la etimología gascona de polita, ya que no lo hace ninguno de los filólogos que abogan por la autenticidad de los grafitos vascos de Veleia (Elexpuru, Iglesias y Orpustan), pero, en relación con las leyes fonéticas, me pregunto por qué esas leyes no parecen cumplirse en el caso del latín cepulla, que evolucionó a kipula en algunos dialectos vascos y a tipula en otros y no a *gepula, de forma similar a la evolución de c>g en gerezi, gaztaina, gauza, gaztelu o gorputz. Otros ejemplos de palabras que no han seguido una evolución fonética regular son muy abundantes en muchas lenguas, entre ellas el castellano. Por ejemplo, la evolución regular de fl-, cl- y pl- del latín al castellano es hacia ll- (como en llama, llave, llamar, llano, lleno, llanta, lluvia, llaga, llorar, llegar). Pero sin embargo tenemos florem>flor, flaccum>flaco, floccum>fleco, fluxum>flojo, clavum>clavo, plumbum>plomo, plateam>plaza, plumam>pluma. Un ejemplo más lo constituyen las palabras latinas que comienzan por ca-, que generalmente mantuvieron en castellano la fonética de la consonante inicial (canto, cabra, cabo, campo, carne, castillo), pero en unos pocos casos evolucionaron hacia ga-: cattum>gato, camocem>gamuza, camellam>gamella (6). Que un mismo fonema o grupo de fonemas evolucione en una lengua de forma diferente en distintas palabras, no tiene fácil explicación, pero es un hecho muy frecuente y sobradamente conocido por cualquier filólogo o estudiante de filología.

En conclusión, en la discusión sobre politano estamos hablando de si a alguien le pueda parecer sorprendente, extraño, raro, improbable, etc., y otros adjetivos que se han utilizado profusamente en relación con los hallazgos de Veleia. Aquí estamos hablando de imposibilidad, que es una cosa muy distinta, siendo la supuesta imposibilidad de que los hallazgos fueran genuinos, la absoluta seguridad de falsedad expresada categóricamente en unos informes, la razón por la que se tomó una medida tan drástica como expulsar a un equipo arqueológico de la excavación en la que llevaban 15 años trabajando y por la que se paralizó el estudio científico de dichos hallazgos. Y si en dos informes se incluye el argumento de polita como prueba de falsedad, es porque sus autores lo consideran imposible o extremadamente improbable en la antigüedad. Por lo tanto, las preguntas que hago sobre la supuesta imposibilidad (o extrema improbabilidad, equivalente a una casi segura falsedad “beyond a reasonable doubt” – más allá de una duda razonable) de polita son las siguientes:

– ¿Por qué es imposible o extremadamente improbable que el vasco (o el dialecto vasco de Veleia) hubiese tomado prestado del latín el adjetivo polita, posteriormente lo hubiese perdido (o el dialecto de Veleia se hubiese extinguido), readquiriéndolo en época medieval a través del gascón, teniendo en cuenta que existen numerosos ejemplos de un fenómeno similar en español, vasco y otras lenguas y considerando el ejemplo de publicus del bronce de Novallas (palabra que fue adquirida, probablemente readquirida, por el euskera en época moderna bajo la forma publiko)? (El préstamo latino es la hipótesis sobre el polita veleiense que defienden Elexpuru, Iglesias y Orpustan.)

– ¿No parece ilógico argumentar que la aparición de una palabra latina inscrita en un objeto atribuido a época romana pueda constituir una prueba de falsedad de la inscripción que la contiene, incluso aunque el resto de la inscripción esté en otra lengua, teniendo en cuenta los numerosos ejemplos de inscripciones bilingües de época romana?

Ahí dejo estas preguntas, dirigidas especialmente a quien esté seguro, más allá de una duda razonable, de la imposibilidad de que el grafito fuese escrito en la antigüedad, para que si sabe contestarlas las conteste.

1. Adams, J. N. Bilingualism and the Latin language. Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido. 2003.

2. Velázquez, I. ¿Dioses, reyes y hombres en la ciudad romana de Veleia? Mesa redonda-debate. Universidad Complutense de Madrid. 19/11/2010.

3. Uhlenbeck, C. C. Las palabras vascas para designar mujer. Eusko Jakintza (1948), II (6): 623-631. http://meta.gipuzkoakultura.net/bitstream/10690/2380/1/AM_024238_000_01.pdf.

4. Díaz y Díaz, M. Antología del latín vulgar. 2ª edición. Editorial Gredos. Madrid. 1989.

5. Trask, R. L. Etymological dictionary of Basque. 2008.

6. Wright, R. Latín tardío y romance temprano. Editorial Gredos. Madrid. 1982.